Fidèle à son tropisme vers l’art belge, la Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach inaugure YOUNG BELGIUM, manifestation qui mettra annuellement à l’honneur la jeune scène belge contemporaine. Réunissant six artistes dont les œuvres attestent d’une propension commune pour l’INEFFABLE, ce premier opus fait du bien aux yeux et à l’âme.

YOUNG BELGIUM présentera annuellement des artistes émergents de moins de quarante ans, nés ou installés durablement en Belgique, et crédités d’une certaine visibilité. Sous la bannière thématique de l’INEFFABLE, le premier opus rassemble six artistes dont les propositions, pourtant disparates, attestent d’une même appréhension du réel dans ce qu’il a d’indicible, d’indescriptible, d’inexprimable. Leur cousinage conceptuel et formel se manifeste dans une esthétique informelle qui, par le biais de l’invisible, du silence ou de la transparence, dit en creux l’être au monde. Aussi leurs œuvres témoignent-elles d’une exploration similaire, quasi obsessionnelle, dans les profondeurs intrinsèques de la matière.

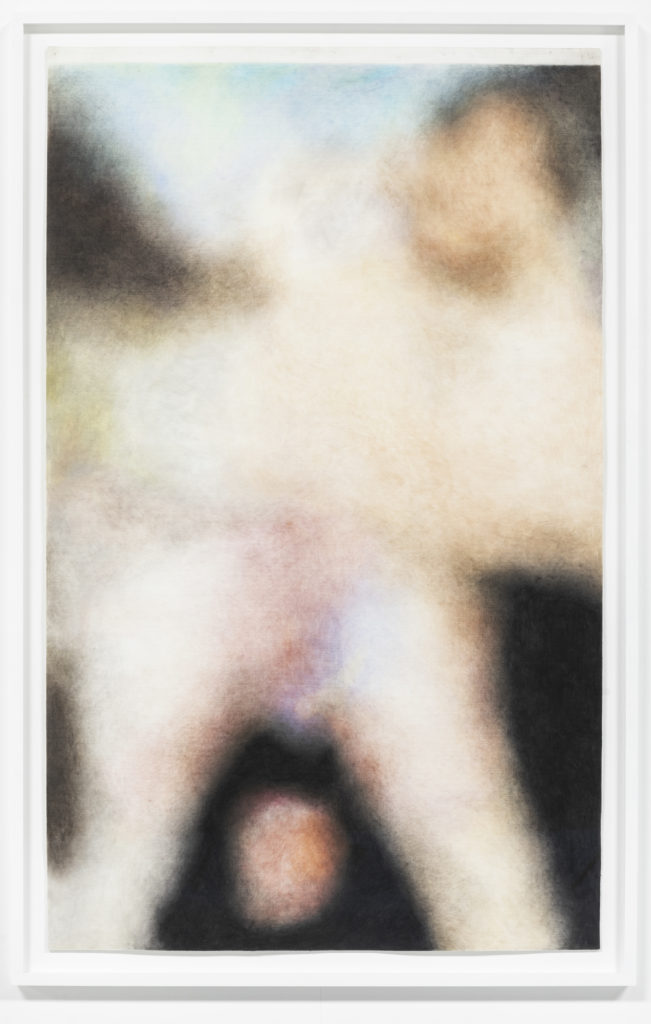

Chez Léa Belooussovitch (°1989), il y a tout d’abord le feutre, tissu opaque et dense, comme support inédit de dessins flous aux couleurs vibrantes. Si les sujets de ces dessins abstraits sont indéchiffrables, les intitulés sont sans équivoque. Massacres, attentats, catastrophes… Autant d’événements d’une violence insoutenable soumis à notre regard par les mass-médias en des images irregardables. Après avoir soigneusement choisi ces clichés (non pour les faits circonstanciés, mais pour la façon dont la barbarie y est mise en scène ou esthétisée), l’artiste opère un recadrage (où seuls subsistent les suppliciés) qu’elle transpose ensuite, pendant des heures, sur du feutre blanc très épais dont elle attaque la surface avec les pointes aiguisées de ses crayons de couleur. À l’immatérialité des images diffusées en flux continu, Léa Belooussovitch oppose la densité du feutre, matériau enveloppant et protecteur (cher à Joseph Beuys), générateur d’un flou qui atténue l’horreur. À l’instantanéité de la prise de vue, elle oppose la durée du temps de travail et celle nécessaire au regard, afin qu’il effectue une impossible mise au point de l’image. Paradoxalement, la dissolution du signifié́ dans le signifiant procède du devoir de mémoire. Le floutage de la réalité restituant aux victimes une part de dignité et d’humanité. Cette volonté réhabilitatrice traverse tout le travail de l’artiste, dessiné, photographique ou installatif, comme dans Nécrologe (2014 – °), installation dont on souhaiterait qu’elle ne soit plus ‘en cours’, qui matérialise la liste des victimes décédées en Belgique d’homicides non élucidés dans des serpillères propres, soigneusement empilées, lavant symboliquement l’opprobre. Parce qu’elle instaure décence et douceur au cœur de l’horreur, toute la démarche de Léa Belooussovitch apparaît comme une entreprise éthique et thérapeutique.

Quelle est la matière de la sculpture invisible et pourtant omniprésente de Pierre-Laurent Cassière (°1982) ? Des sons, faiblement audibles. À tel point que d’aucuns ne les décèleront pas ou les assimileront au tintement de la pluie sur les vitres ou à un quelconque bruit électrique. D’autres s’interrogeront sur cet OSNI (Objet Sonore Non Identifié) qui est nulle part et partout à la fois, varie d’intensité, circule à tout-va et ricoche contre les parois de la Patinoire comme un mauvais génie. Prosaïquement, ce mirage acoustique, entièrement synthétique, ne sort ni d’une lampe ni d’une dimension étrange, mais de sources émettrices dissimulées dans la nef centrale de l’édifice. Sculpteur de l’espace sonore en lien direct avec le volume architectural, Pierre-Laurent Cassière utilise les réverbérations à fortes impulsions comme matériaux d’une expérience sensible qui remet en question nos certitudes perceptives et nous invite au lâcher-prise.

Diplômée en arts visuels, Hannah De Corte (°1988) a aussi une formation théorique en histoire de l’art, récemment finalisée par une thèse de doctorat intitulée « La toile non apprêtée ». La toile est également au cœur de sa démarche picturale. Support le plus répandu de la peinture (après avoir détrôné le bois), la toile en tant que telle est toutefois jugée accessoire, généralement dissimulée par l’image peinte qui y est appliquée. Dans le travail d’Hannah De Corte, elle joue le rôle principal, tout à la fois support, médium et sujet central. Sa texture fibreuse est exaltée, sa structure interne dévoilée. Ici, un feutre marqueur suit les fils de chaîne ou de trame de la toile pour souligner son invisible « armure ». Là, ce qui est vu sur la toile tendue est ce qui a été absorbé dans l’épaisseur du tissu : la couleur apposée sur l’envers ayant percolé vers l’avers. Par ailleurs, la réflexion d’Hannah De Corte porte sur l’acte pictural. Où commence-t-il, où s’achève-t-il ? Ainsi des pièces de vêtements ou des cotons démaquillants questionnent-ils la tache ou la trace, et leur imprégnation sur le textile qui devient toile. Célébrant la toile ou des matériaux insignifiants par une mise en exergue de leur essence concrète, ces œuvres évoquent la substance invisible du réel, indicible et secrète.

L’anoblissement de matériaux triviaux et le dévoilement de leur structure sous-jacente sous-tendent également le travail de João Freitas (°1989) qui collabore d’ailleurs avec Hannah De Corte et Louis Darcel au sein du collectif Muesli. Dans ses productions plastiques, cet artiste pluridisciplinaire (dessin, vidéo, sculpture, ‘performance silencieuse’) exploite les potentialités du papier, du carton ou du tissu récupérés. Ses médiums de prédilection sont en effet de vieilles affiches, des enveloppes, des berlingots ou des draps usagés, qu’il recycle, réhabilite, ressuscite. Mais cette nouvelle naissance ne se fait pas sans violence comme en attestent les gestes du process : plier, froisser, arracher, gratter, rapiécer, cautériser… Autant d’actes passablement invasifs et itératifs qui dissèquent la matière pour la transfigurer. Les travaux de João Freitas sont comme des palimpsestes, ces parchemins dont les écritures premières ont été effacées afin d’y inscrire un nouveau texte. Leur existence repose sur une mise à mort préalable de leur matière, dans sa version première. Pour que les matériaux utilisés puissent accéder à une nouvelle réalité, il faut d’abord oblitérer les traces de leur statut originel d’objets fonctionnels. Paradoxalement, si ces œuvres sont tellement troublantes et touchantes, c’est précisément parce qu’elles sont riches d’un passé, d’une mémoire stratifiée, de secrets soigneusement gardés, que rien ne peut altérer.

Dans le travail d’Alice Leens (°1987), c’est la matière textile qui est décortiquée en des gestes réitérés. Cette descente dans les profondeurs du textile mène à son composant élémentaire, le fil, lui-même constitué d’une multitude de fibres entrelacées… Et, lorsque les fils sont roulés ou tressés les uns sur les autres, ils deviennent corde. Les fragilités rassemblées deviennent force. Depuis quelques années, le travail d’Alice Leens porte exclusivement sur ce matériau/objet fascinant. Ce parti pris radical de réduction matérielle, formelle et conceptuelle à un seul élément procède d’une démarche à la fois fondamentale et expérimentale. En résultent des œuvres qui explorent les spécificités de la corde et la complexité de son intériorité, tout en matérialisant les questionnements théoriques, historiques, techniques, sémantiques ou poétiques de l’artiste. Partant de quelques brins insignifiants, Alice Leens compose, décompose, recompose des cordes qui, à leur tour, peuvent être nouées, dénouées, renouées. Dans son approche, le passage de la ligne (la corde, le brin, le fil) au plan (la surface du tissu) constitue un aspect important, tout comme le jeu constant avec la définition même de la corde. À quel moment se départit-elle de sa fonction initiale qui consiste à lier, soutenir, attacher ? Le potentiel de la corde (de la sangle, de la ficelle) s’active, se réveille, en des œuvres bi- ou tridimensionnelles. Parmi celles qui sont accrochées au mur, certaines arborent des allures picturales, tandis que d’autres semblent s’animer, comme pour s’extraire de la planéité. Chez certaines, la volonté d’émancipation est telle qu’elles sont en tension avec leur propre armature, allant jusqu’à cintrer la planche de pin qui les soutient. D’autres, posées au sol, se déploient dans l’espace, parfaitement autonomes. Toutes émettent de puissantes vibrations, parfois mises en résonance avec des motifs rythmiques issus d’insertions colorées dans les fibres monochromatiques. Cette consécration de la corde, qui lie et soutient, peut être perçue comme une métaphore de ce qui ‘fait société’ dans l’humanité ou comme une allusion à la structure même de la vie, la chaîne tressée de l’ADN.

Last but not least, Sahar Saâdaoui (°1986) exploite l’alphabet, système ordonné et conventionnel s’il en est, comme terreau fertile d’infinies possibilités. Dans ses carnets, des points et des lignes reliés composent d’étranges dessins réticulés semblables à des diagrammes cryptés. Disposés horizontalement, ces signes forment des lignes de code similaire à du morse. Pour déchiffrer ce code, il faut savoir que les points marquent le sommet des lettres et l’intersection des arêtes. Chaque caractère de l’alphabet correspond donc à un nombre de points, plus ou moins espacés. Ce langage codé élaboré dans les esquisses sous-tend tout le travail de l’artiste. Il s’applique à ses dessins sur papier, parfois conçus au ‘crayon-couture’ ou au ‘crayon-broderie’, tels ces motifs circulaires, soleils textiles, dont le nombre de rayons-fils correspond à la lettre qu’ils symbolisent. Ces motifs se détachent sur une grille régulatrice qui est mise en abyme lorsque les dessins sont juxtaposés ; leurs cadres composant un nouveau quadrillage d’où émane un motif central, un astre rayonnant, une nouvelle phrase. Le code peut aussi se déployer au-delà du point et de la ligne pour devenir surface. Naissent alors de subtiles superpositions de formes découpées dans la soie et le papier, aux teintes pastel et poudrées. En suspension murale, ces compositions transparentes et délicates ressemblent à des voiles ou à des oriflammes. Protégées dans des boîtiers vitrés, elles se transforment en reliques précieuses et fragiles. Pour déchiffrer le monde, Sahar Saâdaoui convoque les vingt-six lettres de l’alphabet en une démarche codifiée et obsessionnelle qui confine au rituel. Partant du plus haut degré d’abstraction de l’écriture (l’alphabet décomposant les mots en sons comme unités élémentaires), elle invente un nouvel abécédaire qui renoue avec les prémisses idéographiques de l’écrit, comme pour s’approcher au plus près de la source, de l’origine de tout. Au commencement était le Verbe… Et l’éternité de se nicher quelque part, entre l’alpha et l’omega.

Bénéficiant d’espaces individuels dans la nef de la Patinoire, les six artistes sont réunis dans le bâtiment sous verrière de la rue Faider. Ce générique de fin corrobore la cohérence d’un ensemble empreint de douceur qui, en ces temps de profonds chambardements, panse le monde et met du baume au cœur.

Sandra Caltagirone

YOUNG BELGIUM

Jeune scène belge contemporaine

INEFFABLE – OPUS 1

Léa Belooussovitch, Pierre-Laurent Cassière, Hannah De Corte, João Freitas, Alice Leens, Sahar Saâdaoui

13.12.20 – 27.02.21

La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach

Rue Veydt 15

1060 Bruxelles

Belgique

www.prvbgallery.com

Poster un Commentaire