ENTRETIEN AVEC ANNE VAN CUTSEM-VANDERSTRAETE

par Véronique Bergen.

Ouvrage-somme sur l’art songye, dirigé par Anne van Cutsem-Vanderstraete avec la collaboration de François Neyt et les contributions des plus grands spécialistes (Bernard de Grunne, Henrich Schweizer, Jacques Cuisin, Constantine Petridis, Ana et Antonio Casanovas, Hans Himmelheber, Karel Timmermans, Lance Entwistle, Victor Teodorescu, Susan Kloman et Dieter Buchhart), L’univers songye présente une vision neuve de l’art, de la culture des Songye d’Afrique centrale, proposant des études multifocales sur les styles, l’esthétique, les systèmes de pensée. Composé de trois volumes richement illustrés, ce somptueux ouvrage de référence questionne les systèmes formels, les sculptures, les masques, leurs fonctions rituelles, leur caractère sacré, analyse les contextes de la collecte des objets ou encore l’influence de l’art songye sur les artistes modernes ou contemporains (des fauves à Picasso, d’Ernst-Ludwig Kirchner à Jean-Michel Basquiat). Abordant les singularités de l’art songye par rapport à l’art des Sénoufo, des Luba, des Fang, des Baoulé, des Dogon pour n’en citer qu’une poignée, évoquant les spécificités formelles, stylistiques, des caractères plastiques liés à la cosmologie songye, l’inscription des œuvres dans un cadre rituel (initiatique, rites des saisons, agraires, protection…) aux côtés de pièces présentant « une certaine autonomie à l’égard de la vie religieuse » comme l’écrit Jean Laude dans Les Arts de l’Afrique noire, je me suis entretenue avec Anne van Cutsem-Vanderstraete.

Véronique Bergen : Anne van Cutsem-Vanderstaete, vous êtes l’auteure de nombreux ouvrages sur les cultures africaines, asiatiques et d’Océanie, en particulier dans le domaine de la parure. Vous avez participé comme co-commissaire et co-auteure à de nombreuses expositions sur les arts d’Afrique subsaharienne et d’Océanie (au Musée Dapper, au Musée Barbier-Mueller…). L’ouvrage que vous avez dirigé ouvre aux passionnés de l’art africain, aux spécialistes comme aux amateurs, de nouvelles portes qui leur permettent d’appréhender l’art des Songye sous d’autres lumières. Fruit d’une collaboration entre dix-sept auteurs, il délivre des études approfondies nourries tout à la fois par l’ethnologie, l’histoire de l’art africain, les contextes historiques de la collecte des objets et une volonté d’éclairer l’influence des œuvres songye sur l’art moderne et contemporain, en particulier Jean-Michel Basquiat. Quelle méthodologie avez-vous adoptée ? Pouvez-vous évoquer l’iconographie qui se caractérise d’une part par des clichés de terrain, d’autre part par des photographies inédites d’œuvres provenant de collections muséales ou particulières ?

Anne van Custem-Vanderstaete : L’ouvrage est né de la passion d’un homme. Désireux de faire partager son intérêt pour la statuaire songye, le collectionneur a souhaité avec l’aide de l’ensemble des auteurs, aux orientations diversifiées, et de l’équipe éditoriale soutenir un ouvrage hors du commun. Le fait d’intégrer des masques, des armes et des ornements complète la vision que l’on peut voir de la culture songye. Par exemple, j’ai trouvé judicieuse son idée de solliciter la collaboration de Jacques Cuisin, délégué à la conservation au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, tout comme celle de Bernard de Grunne de consacrer un texte aux photographies de terrain. Dans le chef de l’initiateur du projet, la rigueur scientifique devait aussi laisser une place à l’anecdote. Il nous a semblé indispensable d’étoffer le corpus d’œuvres appartenant au commanditaire par l’ajout d’œuvres, inédites ou non, provenant de collections muséales et particulières. Le troisième volume consacré à la carte d’identité de chacune des pièces reproduites s’avère particulièrement utile dans le contexte actuel.

Véronique Bergen : On ne peut appréhender l’esthétique de la statuaire songye sans la relier à l’univers symbolique dans lequel elle s’élabore. Pouvez-vous retracer le contexte cultuel de l’objet magique appelé nkishi, donner à percevoir la manière dont, une fois qu’il est animé, vitalisé au fil des rituels, il agit comme un charme qui, dialoguant avec l’invisible, emprisonne les forces maléfiques ?

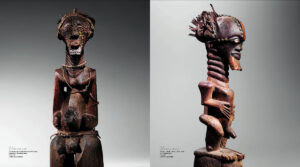

Anne van Custem-Vanderstaete : Mis en présence d’une figure nkishi, on perçoit immédiatement sa fonction rituelle. Plusieurs orifices contenaient un agglomérat de substances d’origine animale, végétale et minérale dont l’officiant nganga, distinct ou non du sculpteur, avait le secret. Des ajouts prélevés sur des animaux puissants à l’instar de cornes de buffle- contenant aussi un agrégat -, des plumes d’aigle, des colliers en peau de reptile, une peau de félin, des clous étaient censés renforcer le potentiel magique de l’œuvre devant assurer la médiation entre les humains et les esprits ancestraux. Deux groupes principaux de statues s’offrent à notre regard : celles de grande dimension commandées par le chef du village au bénéfice de l’ensemble de la communauté, qu’elles étaient supposées protéger de différents fléaux tels que les agressions belliqueuses, les maladies, les mauvaises récoltes, l’infertilité, la foudre, dont les effets devaient être contrecarrés par des applications de bandes de métal sur le visage, etc. À l’apparition de la nouvelle lune, un rituel accompagné de libations devait réactiver la statue. Celles mesurant moins de 50 cm et à usage personnel répondaient souvent à une demande spécifique. Une fois qu’elles avaient rempli leur office, leur propriétaire s’en séparait, contrairement aux grandes effigies conservées des années durant. Lors de la sortie du nkishi de son sanctuaire, pour écarter le danger des forces qui en émanaient, les porteurs le manipulaient avec des bâtons tandis que les statuettes étaient souvent munies de crochets en fer dans ce but.

Véronique Bergen : Comment vous positionnez-vous par rapport au regard d’André Malraux qui parle de l’« intensité magique », d’une présence de forces dans certaines œuvres africaines, une magie incarnée qui agit sur la sensibilité, l’esprit, le corps et qui ne rentre pas dans l’esthétique occidentale d’une beauté essentiellement plastique ?

Anne van Custem-Vanderstaete : Ayant la chance de vivre entourée d’œuvres d’art africaines et océaniennes anciennes, je reste sidérée par la capacité d’invention des sculpteurs dans l’agencement des volumes et la beauté de l’expression de certains visages. Je ressens effectivement l’intensité de forces indicibles incarnant le poids de traditions ancestrales remontant très loin dans le temps. Cette force magique n’émane pas seulement d’objets dits de pouvoir, autrefois qualifiés de ‘fétiches’ mais aussi de certaines effigies d’ancêtres. Le mystère plane intensément dans la pénombre, juste avant le coucher, lorsque règne un silence absolu…

Véronique Bergen : Sous un angle résolument subjectif, quelle est l’œuvre ou quelle sont les œuvres qui ont suscité en vous un véritable choc esthétique ou existentiel ?

Anne van Custem-Vanderstaete : Même en me référant uniquement à celles contenues dans l’ouvrage, il y en a plusieurs car je suis gourmande ! Je vous citerais la triade p14, les fig. 2, 3, 4, les statuettes à clous 19-21 (j’ai proposé de mettre la fig. 19 sur le boîtier), le détail de la tête fig. 27, fig. 30, 37-130, fig. 41-194 ; fig. 222. Comme il faut se limiter à un moment donné, j’évoquerai pour finir les fig. 39-128 dont la sensibilité et l’intériorité me touchent énormément.

L’univers songye, sous la direction d’Anne van Cutsem–Vanderstraete, avec la collaboration de François Neyt, coffret de 3 volumes, ed. Fonds Mercator, 250 euros.

Avec des contributions de François Neyt, Bernard de Grunne, Alexis Maggiar, Kevin Dumouchelle, Anne van Cutsem-Vanderstraete, Henrich Schweizer, Jacques Cuisin, Constantine Petridis, Ana et Antonio Casanovas, Hans Himmelheber, Karel Timmermans, Lance Entwistle, Victor Teodorescu, Susan Kloman et Dieter Buchhart.

Poster un Commentaire