Ni rétrospective, ni confrontation pour un peintre décédé et une céramiste bien vivante. Plutôt un dialogue à travers un parcours évolutif, une transformation de la forme, une exploration de techniques différentes.

Bourgois: en quête d’une lumière qui n’aura pas le dernier mot

Au commencement de Jean-Jacques Bourgois (1946-1984) était la brume, la nébulosité, le flou, la lumière emprisonnée qui cherche à percer le voile qui la dissimule. Cela oscille quelquefois vers l’étendue minérale de sable, quelquefois vers l’azuré évanescent. C’est suggéré sans être montré. Ce n’est pas à proprement parler de la peinture non figurative. Cela rappelle une réalité environnementale. Petit à petit, cependant, et ce sera le cas pour un trio de toiles qui constituera le prix artistique de la ville de Tournai 1981, la clarté se déclare prête à surgir.

Dans une gamme de gris très nuancée naissent des trouées de clarté, à la fois libération, incisions, surgissement, naissance. Le voile est déchiré mais il cache encore ce qu’il dissimule. Il n’y parviendra jamais durant cette première période créative. Ultérieurement à un moment de sa vie où il aura soudain révélation de ce qu’est cette lumière qu’il semblait inlassablement et désespérément chercher derrière l’apparence.

Entre-temps, certains fusains jouent d’une gamme étalée du noir vers le gris jusqu’au blanc. Une palpitation sous-jacente. Qui ne parvient pas encore à révéler l’en-dessous. L’une ou l’autre forme d’apparence géométrique vient investir la surface. Une sorte d’hésitation comme si l’artiste craignait d’aller au-delà des apparences, comme s’il hésitait entre abstraction gestuelle ou géométrique.

Un séjour au Maroc fut le moment et le lieu de l’illumination. En ces pays du Maghreb, la luminosité du ciel est différente de celle de sa contrée natale, « Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité /Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu / Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner » que chanta Brel.

Soudain, la quête du lumineux prend une route différente. Quelques dessins indiquent la direction à prendre. Un fusain transitoire montre des architectures monumentales prises comme dans un tourbillon, un cyclone qui emporte tout sur son passage. Un autre dessin témoigne d’une sorte de tohu-bohu, de vent de sable, un simoun passé par là mêle des bribes de formes qui seraient constructions, bâtisses… semblables à ces images de séismes diffusées par la télé récemment.

D’autres dessins, non figuratifs cette fois sont nerveux, très graphiques, pièces de puzzle un peu jeu, un peu oppression. Il y aura le grouillement, parfois avec des allusions plus ou moins inconscientes à Miro. Une prolixité visuelle, tel un débit de paroles dispersées sur une page dont le flot n’est contraint que par les dimensions de la feuille.

Puis, surtout, surgissent les couleurs. Elles sont éclatantes, vives, éblouissantes. Elles sont lumineuses. On les dirait même, si le mot existait, illuminantes. La voilà, semble-t-il, cette lumière tant cherchée par l’artiste. Elle s’avère évidente. Sans retenue. Débridée. Elle illumine tout. Elle est habillée de figures quasi abstraites, badines. Elle est nourrie de traces symboliques de type géométrique qui se conjuguent avec des évocations végétales, météorologiques, volcaniques, cellulaires, poétiques.

Certains critiques, une partie du public ont du mal à accepter une métamorphose à ce point radicale: « L’univers que voici semble avoir été saisi selon les morsures faites au temps par notre époque : celle des trains lancés à super-vitesse, des avions crevant le mur du son, des images instantanées par satellites. La vie se joue ludique, violente mais également angoisse. » (Courrier de l’Escaut 24.04.1985)

Il est plausible, alors, que ce dernier aspect, celui de l’inquiétude, du questionnement permanent ait mené Jean-Jacques Bourgois vers un éblouissement à ce point invasif que le corps n’en a pas supporté l’énergie. Les ultimes dessins qu’il a laissés retrouvent un noir et blanc brutal. Des formes lourdes, des traces portées violemment au papier au point parfois de le trouer. Voilà qui prend à son tour la forme d’oxymore, cette figure de style qui marie entre eux des mots antagonistes comme « volubilité muette », « noir éclatant », ou ce vers de Corneille dans Le Cid : « cette obscure clarté qui tombe des étoiles ». La lumière n’aura donc pas suffi à combler une soif intérieure. Elle se heurta à l’obscurité d’un horizon d’opacité. Jean-Jacques nous laisse en héritage ses créations afin d’en emmener le profit en notre imaginaire, en notre besoin d’autre chose qu’une existence de plus en plus matérialiste. Une œuvre qui reste toujours un partage.

Ronse : territoires pour un cadastre étendu du galactique au bactérien

Sophie Ronse est passée de pièces monumentales à de petites îles aux contours irréguliers, ébréchés, mini-continents à la dérive, éparpillés ou rassemblés en archipel, qui se prêtent aux installations. Une géographie imaginaire égrenée dans l’espace.

On les voit, ses sculptures posées sur le sol ou accrochées aux murs comme si elles voulaient retourner à leur origine : la terre. Elles inscrivent leurs périmètres asymétriques nous laissant croire qu’elles sont l’aboutissement d’un phénomène naturel : celui qui a creusé une fosse liquide alentour en isolant une portion de territoire, celui d’une attraction céleste qui détache les planètes avant de les disperser dans le cosmos, celui de météorites venues s’inscrire à la surface du globe terrestre.

La spirale s’est imposée durant une période notable. C’est un avatar de la courbe. Ce mouvement ramène à soi autant qu’il ouvre vers l’extérieur ; il semble indiquer que l’apparemment fini s’assortit à l’infini. Cette circonvolution, égale à celle de certaines galaxies, se retrouve accumulée dans les montages de l’artiste quand elle renoue dans le volume d’une salle d’exposition avec la dimension astronomique, celle du macrocosme, des planètes, du big bang dont la science prétend désormais avoir perçu les échos des ondes gravitationnelles. Le mouvement est celui du temps. Dans l’instantané et dans la durée. Paradoxe de la réalité de ce qui nous entoure au sein du mystère même de l’existence. Celui du présent, relais permanent éphémère entre passé et futur.

Peu à peu, le rond l’a emporté. L’île est devenue concentration de matière même si elle a perdu l’épaisseur des créations originelles au profit d’une minceur élégante. Cette terre roulée en colombin, les doigts de Sophie Ronse l’ont malaxée selon sa sensibilité tactile. Rien d’étonnant que le résultat a aussi référence à l’organique. D’autant que l’argile initiale ne reste pas intacte. Une écriture formelle la personnalise lui accordant statut de bactéries, de virus, au point quelquefois d’apparaitre tels des créatures endormies, porteurs d’une vitalité intérieure latente. Ils seraient aussi peut-être madrépores, insolites paysages, vestiges d’avant quelque déluge.

Le rond parfois s’évide pour transmuter en anneau, amenant le matériau à devenir ravine, cavité, lacune. Ces derniers temps, il a retrouvé de l’épaisseur. Depuis le décès de sa mère, une croix est apparue, non pas le X de ceux qui biffent ou de ceux qui jouent à ‘oxo’, mais le signe cruciforme polysémique, symbole de la crucifixion. Telle une empreinte à même le sol qui déterminerait la place supputable de la dépouille ou de l’urne funéraire, méthode très personnelle pour faire son deuil sans risque d’oubli.

Cette écriture mystérieuse parcourt les œuvres. Son alphabet n’a pas encore été révélé. À chacun d’en faire l’apprentissage. Il est le résultat d’un patient travail d’inscription dans la matière même. D’elle, Sophie Ronse confie : « J’aime écrire / J’écris la terre / Je la détaille / De l’intérieur / Dans sa forme / Les traits découpent/ Je la décompose/ De l’intérieur /Je vois des ombres/ Je vois des formes ».

L’inscription sur céramique, elle la pratique par incisions minuscules, par pression, par empreinte. On y verra une méthode qui tient de l’oxymore puisqu’elle marie la planéité fermée laissée par la pression du pouce et la verticalité ouverte du trou béant. C’est une patiente accumulation répétitive, systématique, obstinée, hypnotique dirait-on. Ainsi en va-t-il dans des compositions de certaines musiques indiennes, de morceaux contemporains issus d’une musicienne école minimaliste.

Les motifs s’organisent donc peu à peu jusqu’à envahir une partie de la surface. Selon le choix de ceux-ci ou leur combinaison avec d’autres, l’impression initiale globale se présente avec la délicatesse formelle de la dentelle, d’une cartographie aperçue du ciel, propice à susciter une civilisation imaginaire déterminée par une organisation propre.

L’ensemble doit s’appréhender par intuition. Le regard constate un assemblage de signes. Comme le mélomane scrutant une partition voit des notes, des portées, des clés, des barres…, n’entend pas forcément une mélodie, le spectateur de ces céramiques doit d’abord se laisser prendre aux apparences, percevoir une harmonie, des rythmes, des vides et des pleins.

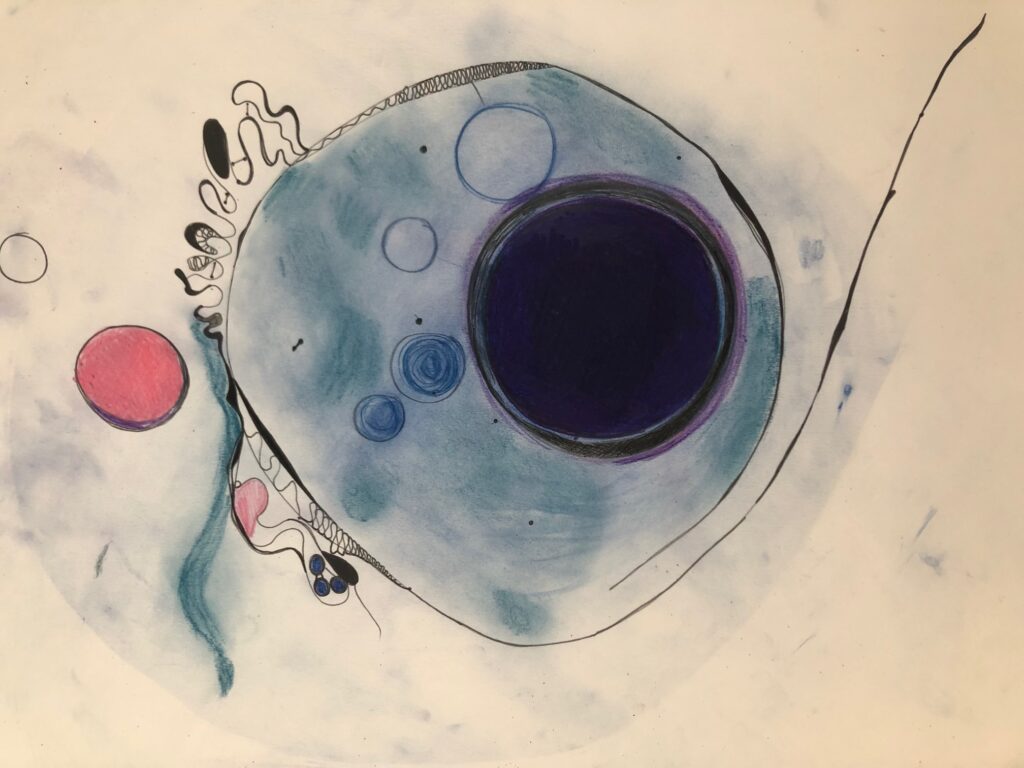

Nouveauté dans la production de Sophie Ronse, le dessin. Ici encore, la rondeur domine. Cercles ou courbes, les lignes tendent à simuler aussi bien des éléments issus de l’infiniment grand que de l’infiniment petit. Ce sont des travaux qui suggèrent le mouvement, la transformation, le frémissement. Les éléments s’inscrivent davantage dans un temps que dans une surface. Les formes disent d’autres choses que leurs apparences comme si quelque métaphysique appartenait à l’essence même de ces lignes, de ces traits, de ces colorations.

Michel Voiturier

Dans le cadre de « Les Arts dans la ville », jusqu’au 29 octobre 2023, 14 rue des Sœurs Noires à Tournai, samedi : 10-12h et 14-18h ; en semaine sur rendez-vous 0478 72 71 38.

superbe cher michel

cla confirme ce que je tai souvent dit: il faut , un jour ,rassembler une part de tes crtisques artistiques et littéaires