Un doublé d’expositions des Hauts-de-France rassemble des artistes que rien ne destinait à devenir artistes. À l’Hospice Comtesse de Lille, ce sont les membres de la Pommeraie retenus au sein d’une marge sociale à cause de leurs singularités mentales et comportementales, qui laissent, dans l’atelier de Bruno Gérard, libre cours à leurs envies de s’exprimer ; au LAM de Villeneuve d’Ascq, ce sont des mineurs devenus spirites et guérisseurs qui traduisent en peinture des messages spirituels venus de l’au-delà.

Depuis que les surréalistes en ont perçu la valeur plastique et que Dubuffet lui a donné un statut de création à part entière, l’art brut possède des facultés de fascination ou d’allergie à nulles autres pareilles. Sans doute est-ce parce que les œuvres qu’on y classe sont en rupture avec les traditions et les modes et que cette rupture n’est pas volontaire, contrairement à celles des mouvements artistiques contestataires devenus courants ‘officiels’ dans l’histoire de l’art. Elle tient au fait que ces créateurs n’ont aucune formation en vue de devenir artistes et qu’ils le sont devenus par hasard.

Un vivier franco-belge

Depuis des décennies, Bruno Gérard, artiste à part entière, anime un atelier où il cherche à susciter, sans influencer par ses propres pratiques artistiques, la créativité des personnes associées à la Pommeraie à cause de leur handicap mental. La variété des productions atteste que chacun a l’occasion d’exprimer sa personnalité avec les techniques qu’il choisit.

L’espace de l’Hospice Comtesse permet aux œuvres disposées de manière intelligente une perception de chaque artiste mais également de les mettre en rapport les uns avec les autres dans une continuité qui révèle une attirance vers les couleurs. L’ensemble illumine le lieu, manifeste un plaisir singulier plutôt communicatif.

Paul Duhem (Blandain, 1919 ; Ellignies-Ste-Anne, 1999) est portraitiste. Il dessine inlassablement des personnages en plan rapproché. Ils possèdent un air de famille. Le tronc est massif, enveloppé d’un polo fréquemment flanqué de quelques boutons. La tête a sa propre massivité, d’autant que, en général, elle ne semble pas avoir de cou, posée qu’elle est directement sur le torse dont on n’aperçoit pas les bras.

Les yeux, rapprochés, sertis dans une forme cousine d’une demi lune, sont dardés vers qui les regarde. Les oreilles, bien apparentes, écoutent sans nul doute. Au milieu, le nez descend avec son allure de trompe. La bouche conclut le visage ; elle est fermée, irrémédiablement neutre et muette.

Les couleurs s’étalent, au pastel gras ou à l’huile, en plages monochromes agencées comme dans un tableau d’abstraction géométrique. Les couleurs se répondent plus qu’elles ne s’opposent. Elles sont partout, sauf, parfois, dans le cartouche rectangulaire, en haut, à gauche du support pour y apposer sa signature. Ce qu’il faisait avant d’entreprendre le tableau. Une façon d’affirmer que ce qui allait être créé lui appartenait totalement.

Martha GrünenWaldt (Hamme-Mille, 1910 ; Mouscron, 2008) a parfois décrit des façades d’avenues mais a surtout dessiné et peint des motifs floraux entourant un visage féminin à la facture désuète de carte postale sentimentale. Délicat de décider si cette femme est née de l’éclosion d’un bourgeon ou, au contraire, si une végétation en pleine floraison est en train de la recouvrir pour la mettre à l’abri du monde. La figure, un peu poupine, est blanche, comme l’innocence ou comme la mort ; elle contraste vigoureusement avec la polychromie et la profusion spiralée et même avec les yeux maquillés, sur leurs cils, sourcils et contours.

C’est au crayon gris que Christelle Hawkaluk (Campagne-les-Hesdin, 1975 ; Tournai, 2011) travaille l’espace de sa feuille de papier. Elle peint, elle aussi, la profusion au cœur de laquelle elle place le personnage principal de son travail : la femme. Une créature qui ressemble à une princesse de contes de fées, à une madone de sanctuaire, à une gitane au regard ébloui par l’avenir. Alentour sont plantés des décors, accumulés les motifs récurrents, éparpillés les autres protagonistes parmi lesquels les hommes ont tendance à être plus petits que la personnalité féminine centrale.

Bien qu’ignorant beaucoup de l’évolution de l’art au cours des siècles, Alexis Lippstreu (Suresnes, 1972) aime s’inspirer d’œuvres du passé. Non qu’il s’agisse de copier. Mais de se laisser imprégner, de réinventer, de transposer. Degas, Gauguin, Manet, Magritte, Masaccio, Seurat… ont été des déclencheurs.

Ce qui frappe lorsqu’on regarde un dessin de Lippstreu, ce sont d’abord ses fonds. Ils ont remplis de traces de crayon, d’un gris léger à du presque noir ; elles constituent une sorte de visualisation des courants fluides de l’air traversant l’espace, une sorte de mouvement perpétuel brassant l’invisible de l’atmosphère rendue soudain perceptible par la vue alors qu’elle est avant tout tactile dans la réalité.

Les personnages semblent perdus dans cette immensité graphique. Translucides, voire transparents, ils sont rendus grâce à un trait délicat, élégant même, baigné d’une sérénité figée, suspendue dans le temps, à l’inverse des mouvements les entourant. Nait alors une atmosphère d’étrangeté, un fantastique fugace dont le mystère demeure clos.

André Delvigne (Bujumbura, 1957) construit inlassablement son « Bureau du Boss ». Autel portatif réceptacle d’un bric à brac sans cesse extensible, ce témoignage est le reliquaire d’une vie. On perçoit du sacré à travers cet assemblage apparemment hétéroclite qui correspond, détail après détail, à la vie de son créateur sans néanmoins en révéler plus qu’il n’en faut.

Ce créateur en dresse l’inventaire provisoire : « Chaque objet que j’y apporte est une offrande : sang A+ tout frais, sperme séché, rhum craché, cocktails d’eaux bénites, larme de marquise, délire turquoise, or, argent, myrrhe, encens, pavé de Prague, chair infectée, miel de femme, poils pubiens, cheveux d’ange, dents de petites souris, os sculptés, balle de 22, prophétie de sâdhou italien, fioles à secrets inviolés […], chapelets, grigris, grigris, gris-gris. »

Vincent Feneyrou (Croix, 1974), malgré une bonne connaissance de la peinture par culture familiale, ne cherche pas à contrefaire les anciens. Tout juste s’il leur emprunte des thèmes comme la crucifixion, la nativité… Sa technique est de veine pointilliste. Il remplit ses toiles de petits coups de pinceau juxtaposés, enfermés dans des formes au tracé souple qui, à leur façon, jouent le rôle du plomb dans les vitraux. L’ensemble se déchiffre de loin. Il donne d’abord l’impression d’un amoncellement. Dans cette géographie bariolée apparaissent ensuite des objets et des humains.

Sculpteur occasionnel, Jean-Pol Godart (Mons, 1961 ; Aubechies, 2005) confectionne des crucifix. Ces assemblages de bouts de bois passent de l’informe à la forme par juxtapositions plus allusives que réalistes. Le signifiant fragmentaire devient signifié à coups de clous. Et ces derniers, omniprésents sur les fétiches, autre hantise du créateur, rappellent les scarifications, les tatouages, les signes peints de cérémonies primitives en des époques reculées.

Ensuite, voici Pascal Masquelière (Watermael-Boisfort, 1959). Il s’accapare de grosses branches, de troncs d’arbres. Il leur apporte quelques coups de gouge pour les yeux, le nez ou la bouche. De cela est née la famille élémentaire ici réunie : une mère, un père, un enfant. Le travail de Dominique Bottemanne (Soignies, 1961), né dans une région de tailleurs de pierres, se décline plutôt du côté des totems. Ses bas-reliefs en bois rehaussé de divers coloris se dressent en balises.

Sculpter et peindre sont les deux plaisirs de Jean-Marie Heyligen (Ath, 1961). Pour sa statuaire, il ajoute davantage de détails que son confrère Masquelière. Dans le bois ou sur sa surface, il inclut du métal, de la corde, des plumes pour façonner des êtres mystérieux, capables d’un certain potentiel belliqueux. En peinture, ses gouaches outrepassent un tabou éducatif : il dessine des nus féminins. L’anatomie est agencée en parties dont l’aspect fragmentaire est délimité par un trait noir bien affirmé. Les chairs sont en aplats rosis, fonds et décor sont résultat d’une gestuelle où les touches de couleurs sont nerveuses, tourmentées.

Le nu féminin est véritablement l’apanage de Hughes Joly (Jadotville, 1954). Sa fascination envers les top-modèles se traduit par des toiles où elles se trouvent comme en apesanteur, comme dans une chorégraphie qu’une dominante jaune rend solaire. S’il arrive que des anatomies soient sans tête, le reste est bien présent valorisant les caractéristiques sexuelles de chacune.

L’univers de Louis Poulain (Courcelles-Lès-Lens, 1964) est urbain. Il a dessiné des bâtiments de dense architecture. Il s’est lancé dans le portrait des foules citadines. En une sorte de magma flamboyant, il brasse femmes, hommes, enfants pour traduire le vertige des parcs d’attractions ou des kermesses foraines, tourbillon de manèges, tohu-bohu de musiques, éventaires de gourmandises. Dans un étalement frontal, il aligne et superpose individus et groupuscules en train de revendiquer en vue d’une vie meilleure : grévistes s’opposant aux fermetures d’usines ou d’institutions publiques, manifestants contestant les cadences de travail ou la montée du fascisme, citoyens incitant leurs dirigeants à agir en faveur d’une amélioration du quotidien, pacifistes honnissant les conflits armés. Et tout cela dans explosion polychrome festive et jubilatoire. D’autant plus évidente si on prend le temps d’observer les différences entre chaque personne caractérisée avec une infinie variété d’aspect, de gestuelle, d’habillement.

Les tapisseries de Jacques Trovic (Anzin, 1948 ; Ath, 2018) rassemblent aussi pas mal de protagonistes. Il existe un aspect narratif tant dans « Le cheval de Troie » de sa jeunesse que dans « La parade du cirque » que dynamisent les couleurs. Ses petits personnages ou ses éléments de décor cousus sur un support de toile racontent une histoire. Les silhouettes affirment toutes des individualités différentes. Même celles qui semblent là en badauds ont l’air d’agir, de participer à la totalité de la scène dans une mise en espace et une façon de choisir les détails qui s’apparentent à ce qu’on dénommait autrefois l’ ‘art naïf’.

Urbain lui aussi, à sa manière, Louis Van Belens (Mouscron, 1956) aligne des murs de briques rouges délimitées par un trait noir. Il les bâtit brique à brique jusqu’à une sorte de vertige. Celui d’un enfermement, d’un obstacle dressé infranchissable. Car bien qu’il y ait çà ou là des ouvertures blanches, elles sont manifestement bouchées.

Jean-Michel Wuilbeaux (Valenciennes, 1968) se focalise sur des sujets plus restreints qu’il présente au moyen d’un graphisme économe, dépouillé, rigoureux. Sa thématique privilégiée devient sa région natale, le Nord des mineurs, la terre industrielle. À travers des compositions géométriques, il décrit le transport du charbon, le va-et-vient des camions chargés de minerai, la cage de descente sous terre, le carreau de la mine veiné de voies ferroviaires… Au fil des ans, il y ajoute du texte. Des réflexions personnelles, des remarques sur son travail et notamment, en marge, des indications au sujet du choix de ses couleurs. Il aboutit maintenant à une véritable abstraction géométrique dans laquelle des triangles noirs se combinent avec les rectangles des briques.

Le géométrique, précisément, c’est le domaine de Daniel Douffet (Ougrée, 1948). Il compose ses dessins en noir et blanc à partir de recherches graphiques avec rapporteurs et compas. Il ajuste ses formes selon une perception assez proche de l’op art de Vasarely et de ses disciples. La variété de ses compositions est infinie. Elle dépasse ce qui pourrait n’être que décoratif car si le dessinateur organise parfois son travail en un motif unique, il complexifie ses compositions en mélangeant à foison, en misant sur des différences de proportions, en y adjoignant des arabesques, des illusions d’optique, des ornements comme les fleurs de lys. Il y a là un potentiel hypnotique qui s’apparente avec les travaux des peintres médiumniques exposés au LAM.

Un prolongement extérieur

L’actualité prolonge parfois l’éphémère des expositions. La fondation « Paul Duhem » qui se préoccupe de la conservation et de la diffusion des artistes de la Pommeraie vient de se doter d’un lieu permanent où découvrir l’ensemble de la production de ces artistes jadis marginalisés et désormais intégrés dans les démarches muséales, l’histoire et le marché de l’art.

C’est l’occasion de découvrir d’autres noms à qui d’autres leur succéderont durant l’année. Abel (Haine-Saint-Paul, 1958) agence sur des bâtons objets et figurines diverses. Son humour décalé atteint son but. La fantaisie est présente tandis qu’en arrière plan se devine une façon caustique d’observer notre société. Les sculptures teintées de bleu par Patrick Fourmeau (Mouscron, 1961) ont l’aspect de masques primitifs. Les planches qu’il creuse afin de leur donner yeux et bouche sont soudain dotées du pouvoir de nous dire inquiétude, étonnement ou incrédulité.

François Defontaine (Douai, 1964) s’est embarqué vers une abstraction géométrique multicolore. Niels Dieu (Uccle, 1959) travaille à l’encre noire, au brou de noix ou au mercurochrome. Ses modèles, très typés, sont placés en situation dans des lieux d’existence. Ils accomplissent des actes très ordinaires. Ils ont la force visuelle des expressionnistes allemands du début du siècle passé. Sa consœur Isabelle Laure (Lyon, 1989) élabore au marqueur acrylique des figures qui apparaissent en puissance à travers un réseau de lignes nerveuses qui les relient et leur insufflent un dynamisme bouillonnant.

Christian Gauthier (Spire, 1955) reproduit inlassablement des engins guerriers, parfois accompagnés de leurs militaires en mini-silhouettes expressives. Il le fait en pratiquant un réalisme de bande dessinée. La finesse du trait, le souci des détails apporte une poésie particulière à ces machines de combat dispersées sur le papier, en tous sens, car l’artiste tourne autour de son support.

Un tiercé guérisseur

Il est un pan singulier de l’art brut, c’est celui des peintres du siècle passé qui furent simultanément spirites et guérisseurs. Le Nord de la France fut assez prolifique en ce domaine et compte au moins trois artistes qui eurent leur moment de gloire. Longtemps occultés, souvent délaissés au point qu’une part non négligeable de leur production a disparu, les voici remis dans l’actualité grâce à une exposition complexe organisée par le LAM qui, on le sait, abrite et valorise la célèbre collection de l’Aracine.

En effet, en sus des tableaux de Lesage, Simon et Crépin, une copieuse documentation biographique, historique, sociologique permet au public de relier l’art aux pratiques et aux relations de ces artistes avec le monde culturel de leur époque et le grand public régional et même au-delà.

Le trio a pour caractéristique commune qu’il s’agit de trois citoyens appartenant à un milieu ouvrier assez démuni. L’un est mineur de fond, l’autre cafetier et le dernier plombier. Tous ont un jour entendu une voix qui les incitait à peindre. Aucun n’a de formation en ce domaine mais tous commencent à composer des tableaux. Le résultat est surprenant et même sidérant.

Contrairement aux pratiques habituelles de l’art brut, comme celle des membres de la Pommeraie, ils ne peignent pas des scènes, des personnages, des situations. Ils échafaudent des architectures minutieuses en s’efforçant de conserver une symétrie d’éléments des deux côtés de leurs toiles. S’ensuit évidemment un effet hypnotique qui trouble ou séduit. Car derrière les apparences, il y a toujours un message venu de l’au-delà à l’intention des humains du présent, d’où la présence de symboles plus ou moins ésotériques, d’allusions à des religions.

Augustin Lesage (Saint-Pierre-lez-Auchel, 1876 ; Burbure, 1954) dont on peut voir un portrait inachevé, commence par des dessins automatiques abstraits en 1912. Ensuite viendront des formes spécifiques et le besoin de les reproduire à l’identique de l’autre moitié de la surface. Ses architectures imaginaires deviennent de plus en plus touffues. L’exemple le plus étonnant est sans doute cette œuvre datée de 1922 où un étagement gigantesque de bâtiments forme une sorte de préfiguration des mégalopoles de gratte-ciel qui deviendront monnaie courante durant tout le XXe siècle.

Parfois des mandorles apparaissent, dans lesquelles il insèrera des figurines ou des personnages. À travers la démesure de la démultiplication des formes, la symétrie semble attester d’un univers d’une immuable stabilité à l’inverse de la réalité des deux guerres mondiales que l’artiste a connues. Il subira par ailleurs une influence capitale de l’art égyptien antique depuis les grandes découvertes archéologiques de l’époque comme Toutankhamon, et il voyagera même en Egypte assez tardivement. À signaler également, préfiguration de certaines performances d’art contemporain, que Lesage peignait quelquefois en public.

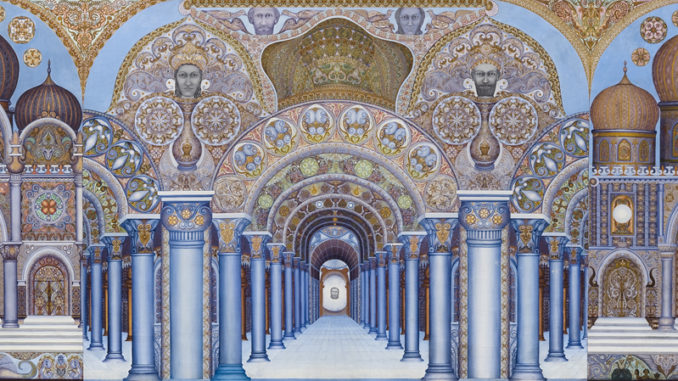

Victor Simon (Divion, 1903 ; Arras, 1976), à son tour, a perçu des voix. Il œuvre, lui, à leur écoute, en faveur « d’une internationale de la paix où le passé a valeur de refuge ». Une peinture monumentale, près de 2 mètres sur 5, intitulée La Toile bleue, récemment restaurée au point de redevenir illuminée, étale un temple mystérieux aux portes latérales closes, tandis qu’au centre une perspective en colonnade dense s’ouvre vers quelque invisible tabernacle. Au-dessus et tout dessous, figées, apparaissent des visages hiératiques de personnages mystiques, le regard planté dans le nôtre.

Ces figures, qui rompent ici légèrement la symétrie absolue, reviennent dans d’autres toiles. Ce sont autant le Christ, Bouddha qu’un Vénusien ou des prophètes. Certaines sont davantage anonymes mais singulièrement présentes en tant qu’illustration des idées à visées universelles, ainsi cette composition intitulée « L’évolution des races » en 1959.

Fleury Joseph Crépin (Hénin-Liétard, 1875 ; Montigny-en-Gohelle, 1948) pratique moins les accumulations de détails mais il inscrit de manière systématique des petites ‘gouttes’ en relief qui attirent le regard, notamment à cause de leur parenté avec l’op art. Les éléments figuratifs, humains ou animaliers sont plus fréquents que chez ses confrères. Les portraits tutélaires sont nombreux. Et durant la durée du conflit mondial, des nuées remplies d’ectoplasmes surgissent, menaçantes, avant de disparaître, vers la fin, pour faire place aux drapeaux des pays alliés ayant apporté la victoire.

À côté de ce trio nordiste, soutenus par des associations spirites, diverses individualités apparaissent. Certains en sont dans une lignée d’héritage. Par exemple, Danièle Perronne (Paris, 1942-2014)s’est imprégnée de la production de Lesage. Elle affirme : « Je cherche sans doute dans mes peintures ce que d’autres attendent de la prière ». Stéfan Nowak (1925-2013 ?) ancien mineur, a poursuivi une démarche similaire sous la dictée de… Léonard de Vinci. Il a privilégié la forme du mandala. Christian Allard (Burbure, 1943) poursuit la démarche de son arrière-grand-père Lesage par le biais de toiles radieuses. Elmar Tenkwalder (Weissenbach-am-Lech, 1959) tout en ayant les mêmes sources d’inspiration, produit des sculptures en céramique aux formes biomorphiques et architecturales.

On découvre ceux qui se sont intéressés au spiritisme comme Victor Hugo, Victorien Sardou, l’astronome Camille Flammarion, le sculpteur Théophile Bra (Douai, 1797-1863) dont une statue domine la Grand-Place de Lille… Cette période charnière qu’est le passage du XIXe siècle au XXe contient les germes de ce que deviendra le surréalisme avec ses pratiques de l’écriture automatique et son attention focalisée sur le fonctionnement psychique des hommes.

On retrouve donc dans cette expo des traces d’André Breton, Robert Desnos et Paul Eluard. Il y a des dessins de Victor Brauner (Piatra-Néamt, 1903 ; Paris, 1966) dont un fort voisin du style de Crépin. De Marcel Lempereur-Haut (Liège, 1898 ; Lille, 1986), un peu oublié aujourd’hui, on verra une huile où surgit un mystérieux « Serpent » et une litho aux motifs géométriques proches de ceux de Lesage. Une gouache de Kandinsky (Moscou, 1866 ; Neuilly-sur-Seine, 1944) rappelle son désir de tisser « des liens entre l’homme et le cosmos ».

En guise de synthèse, il est bon, sans doute, de s’attarder sur le travail de Frédéric Lopez (Auchel, 1963), auteur de B.D. qui a réalisé les portraits debout, agrémentés de cases dessinées biographiques du trio initial ainsi que de certains individus liés au spiritisme.

Michel Voiturier

« Itinéraires singuliers » à l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie à Lille, jusqu’au 19 janvier 2020. Infos : +33 (0) 328 36 84 00 ou https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/

Catalogue : Carine Fol, Bruno Gérard, « Itinéraires singuliers », Quevaucamps, Fondation Paul Duhem, 2019, 180 p.

Fondation Paul Duhem, Espace d’Exposition, 8 rue Vandervelde à Quevaucamps. Infos : +32 (0) 475 55 38 44 ou http://fondationpaulduhem.eu/espace-dexposition/

« Peintres spirites et guérisseurs » au LAM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq, jusqu’au 5 janvier 2020. Infos : +33 (0)3 20 19 68 68 ou https://www.musee-lam.fr/fr/

Catalogue : Caroline Bongard, Sébastien Delot et collab., « Lesage, Simon, Crépin, Peintres spirites et guérisseurs », Villeneuve d’Ascq, LAM, 2019, 264 p.

Poster un Commentaire