Méconnu, le verre est souvent cantonné chez une majorité de personnes aux ustensiles familiers utilitaires (verres, vases, vitres, miroirs) ou à son utilisation religieuse (vitrail). Parfois, on lui concède aussi une bimbeloterie de parade pour parures mondaines ou lustres anciens.

Pourtant, il est travaillé par de nombreux artistes qui profitent de ses propriétés plastiques quand il est mis au four ou de ses possibilités de transparence, de coloration, de translucidité voire de réfraction. Deux expos, une en Hainaut, l’autre en Avesnois en apportent une démonstration révélatrice.

Il existe en effet dans nos régions deux musées entièrement consacrés au verre. Sur le site du Bois du Cazier à Marcinelle, l’institution carolorégienne rassemble un riche patrimoine et offre un espace aux productions contemporaines. À Sars-Poteries, un bâtiment neuf vient récompenser l’obstination d’une région à mettre en valeur son passé manufacturier et à inviter des créateurs du monde entier en résidence de création.

Perrin & Perrin, un couple alchimiste

Ce tandem conjugal a suivi un parcours artistique singulier qui va « de la culture occidentale à l’art chinois et de la céramique au verre ». Ce qu’il propose est de plusieurs ordres. Le principal est un travail effectué à partir de morceaux cassés, entassés, ramollis à la chaleur du four. De cuisson en cuisson, les pièces obtenues sont retravaillées, recoupées, retaillées et des oxydes leur sont ajoutés qui diffusent des couleurs à l’intérieur.

Vagues emprisonnées

sous gangue de neige

figées en un moment d’éternité

*

L’air en bulles pétille à l’œil

inventant un mouvement

de temps géologique

*

Étale en coloris végétal

l’espace transi blanc

coiffe une parcelle d’océan

Cette géographie réinventée accapare le regard. Il parcourt des volumes qui captent la lumière et il ne s’étonne guère que parfois le titre est « Haïku ». Car ici la concision de chaque ensemble se nourrit de profusion comme dans ces poèmes brefs qui laissent aux non-dits le loisir de stimuler l’imaginaire. Ainsi que l’écrit Jean-Pol Rocquet : les Perrin « élèvent un non-signe, une trace, par exemple, à la puissance d’un signe, car justement ils l’ont prélevé d’un contexte dans lequel le signe n’était qu’une scorie, une erreur, un rebut, un événement sans sens ».

La calligraphie chinoise, patiemment apprise et la réminiscence du cunéiforme des premiers alphabets historiquement connus permettent d’ajouter d’autres signes qui témoignent de gestes apposés à la matière. Une manière de lui prescrire une identité particulière, déchiffrable ou non mais lisible.

Compacts mots peints

creuses syllabes gravées

inscrivent le mystère intérieur

*

Entre des mots bleus

une lucarne informelle

nous donne pouvoir d’indiscrétion

*

Tour nourrie d’un nuage prisonnier

passage fluide d’un flux suspendu

à un espoir d’alliance

La matière échappe en partie aux créateurs qui la transforment. Sa portée visuelle et son impact sensoriel dépendent de la lumière. Bien entendu, n’importe quelle œuvre placée au sein du noir absolu n’existe plus puisqu’elle devient invisible. L’éclairage lui rend la présence en se fixant sur elle. Le verre, lui, absorbe les rayons lumineux, se les approprie en quelque sorte, les convertit. Ce travail s’apparente dès lors à celui d’un alchimiste qui aurait réussi.

Associée à du papier, l’œuvre des deux complices joue à cacher et à révéler. Elle pose l’énigme de ce qu’elle dissimule en feignant de mettre à jour une existence visualisable. Dans ce paradoxe de révélation et de camouflage, elle contraint tout observateur à s’imaginer un inconnaissable qui ne lui sera pas révélé. Ce jeu trouve son summum dans une installation horizontale de cristal dotée d’éclairage interne traversant des assemblages verticaux de papier et bois dressés comme autant d’obstacles. La rigueur géométrique du parallélépipède transparent semble triompher des parois froissées, ébréchées, écornées, victoire tranquille de la clarté sur l’opacité, du déplacement horizontal sur le figement désordonné.

Inéluctable éclat

à travers les murs érigés

car toute vérité est au-delà

Parcours vital dedans dehors

Le Musverre de Sars-Poteries a élaboré un parcours dont l’intitulé offre une polysémie expansive. « Moi(s) » indique que l’individu est un thème à explorer mais suggère par la parenthèse ajoutée que l’être est multiple en soi, multiple en quantité. Cette même parenthèse ajoute que personne et collectivités s’insèrent dans la temporalité de la durée de leurs existences.

Les œuvres réunies se situent en figuration et suggestion. Elles se revendiquent du réalisme ; mais elles ne dédaignent pas de se métisser avec l’allégorique, le métaphorique ou l’emblématique. Il y a les personnages qui expriment des sensations, des émotions, des réflexions. Il y a des situations qui suscitent des questionnements.

En guise de prélude à l’exposition, Yeun-Kyung Kim laisse le temps modifier un bouquet de fleurs installé à l’envers dans un récipient de verre en forme d’auto-portrait ; la beauté de celles-ci se flétrissant au fil des jours de sorte que seules les tiges nues ressortent hors du récipient. La notion de l’éphémère est alors mise en exergue puisque toute vie finit toujours par disparaître.

Et, d’autre part la créatrice incline une carafe-crâne d’où s’écoulent des centaines de perles dorées, image cette fois des inépuisables ressources de notre imaginaire capable d’engendrer les contes des « Mille et une nuits ». Entre ces deux œuvres, une robe transparente due à Brennan Diana, émaillée de points lumineux, n’habille que l’absence de celle qui aurait assez de beauté naturelle pour s’accorder avec ce vêtement d’artifices.

Dana Zamecnikova, en guise d’accueil, a dressé une créature étrange, hybride, dotée d’un regard multiple, traversée par l’Alice du pays des merveilles qui en appelle à la fantaisie des rêves et des fictions. La même artiste proposera plus loin la triple lettre MMM qu’elle associe à Marylin, à Monroe et à Mercédès, portraits de la star et esquisses d’ingénieur automobile. Des parois verticales successives organisent des espaces en une sorte d’hommage à deux réalités du XXe siècle censées exprimer des concepts de beauté.

Entre les cris d’accouchement

et l’ultime souffle

chaque vivant respire comme il peut

*

Pour croire à l’impossible

les légendes naissent

au fil des mots

La femme créée par Massayo Odahashi semble mélancolique, renfermée en elle-même par ses paupières closes mais ses mains s’avancent en attente ouverte du printemps esquissé autour de ses tempes par une couronne fleurie. Mythique, la statuette aux réminiscences d’antiquité égyptienne de Sylvie Peretti rappelle que le scarabée est image de renaissance, de résurrection. L’enfant au corps de cuir de Gareth Noel Williams est surmonté d’un crâne-bille incliné vers l’avant, rougissant de honte, d’excitation ou de fièvre.

Les masques de Bertil Vallien, arborés par des supports verticaux au point de leur donner allure de totem, jettent des regards vides sur un monde invisible, révèlent derrière leur apparence figée des visages de chair. À toutes ces créations font écho deux dessins de Françoise Petrovitch, prêtés par le Centre de la Gravure de La Louvière, qui cernent notre difficulté à nous exprimer vocalement et gestuellement.

Derrière les faciès

parfois les sourires

attendent longtemps

*

Le verre fragile s’étonne

de son duo

avec la lumière

Bong Cull Shin, au moyen de tessons de verre agencés, écrit une phrase douloureuse et agressive d’amour déçu, dévoreur ou sadique. Les angles aiguisés des éléments assemblés se dressent comme ces hérissements au sommet de murs d’enceinte afin de décourager toute intrusion.

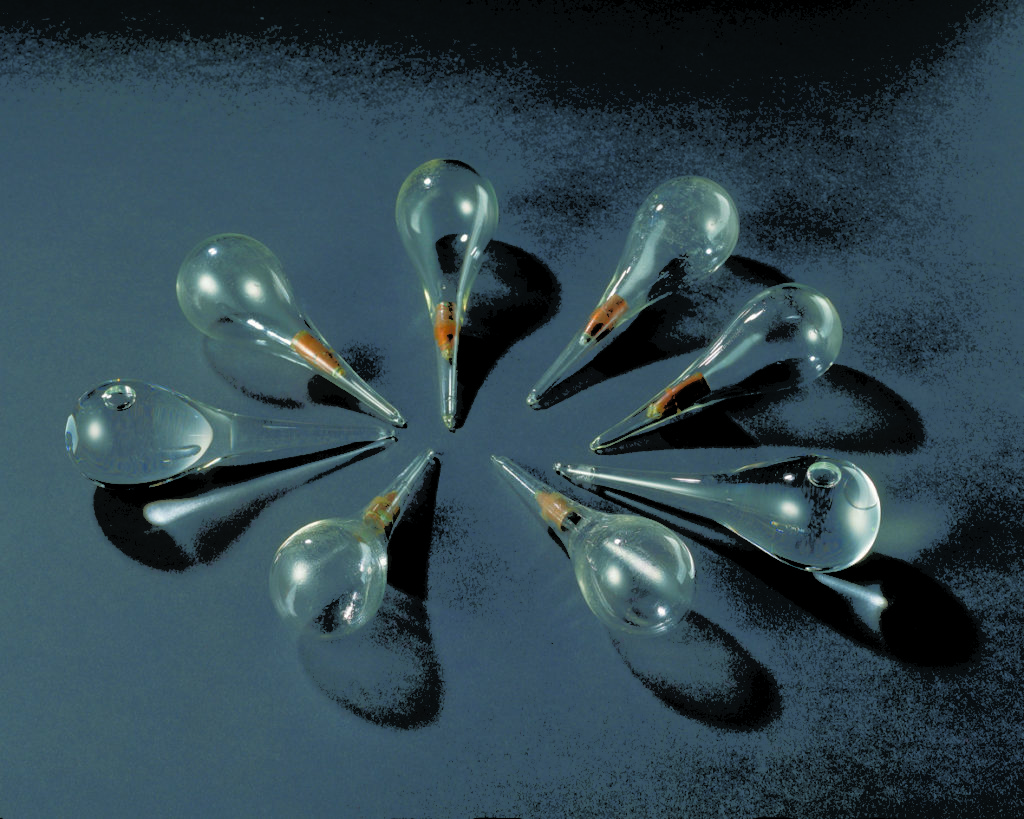

Sylvia Levenson installe un dispositif dans lequel il suffirait de s’asseoir pour être prêt à dévorer en plat du jour le cœur d’une personne trop aimée ou trop inaccessible. Live Van Stappen développe la notion de chagrin en présentant, sur fond de feuilles mortes, des larmes de verre sous forme d’ampoules électriques dont la douille, homonymie oblige, a été remplacée par une cartouche d’arme à feu. D’où une œuvre à polysémie complexe qui interroge à propos des antagonismes vide-plein, vie-mort, dynamisme-passivité, paix-guerre.

Joel Philip Myers a façonné une sorte de flacon dont les flancs, à l’instar de ceux des poupées vaudou, sont percés de dizaines d’épingles maléfiques. David Reekie installe deux personnages dans une situation de dominant-dominé, de hiérarchie suprématiste. Le « Businessman » de Makoto Iko s’avère silhouette informelle, sorte d’apparence nourrie, engraissée par les profits qui s’accapare de sa vie intérieure.

Mots incisifs

frontière tranchante

entre amour et haine

*

Dans les souhaits nocturnes

des potentats fermentent

de contagieux poisons

Antoine Brodin s’est intéressé au phénomène de la « Migration ». Posée sur des scories volcaniques, cette pièce se présente comme un squelette de navire, peut-être d’une partie d’un animal préhistorique disparu. Elle laisse débridée l’imagination de ceux qui regardent cet ensemble. Qu’il s’agisse du passage d’un pays vers un autre ou de la vie vers la mort, elle image le problème que pose cette traversée habitée par l’appréhension de l’inconnu, cette dépossession de l’être amené à devenir autre au prix d’un certain vide de ce qu’il était depuis sa naissance.

Anne Donzé incite à l’interactivité en offrant aux mains qui passent à la portée de ses globes de verre transparent de s’insinuer dans ces creux en forme de doigts et de paumes, de sentir réellement la matière. Pour Elisabeth Swinburne, plusieurs choses importent : toucher et caresser, laisser des traces, profiter de la transparence du verre. Tandis que pour Camilla Caster, le phénomène de la vie reste essentiel. Dans deux récipients aux allures de bouteilles hermétiquement fermées, elle a placé dans l’une un maximum de graines et un minimum dans l’autre. À l’image de la vie et de son potentiel de renouvellement, de transmission.

Anne-Claude Jeitz et Alain Calliste ont réalisé une pièce époustouflante en utilisant la technique du verre filé au chalumeau. L’ouroboros, cette figure mythique de serpent qui se mord la queue, devient support d’une réflexion à propos du temps qui passe. Il y a dans ce savoir-faire de dentellière une finesse, une rigueur mais aussi une sensibilité qui permet d’oublier l’exubérance de la virtuosité.

Un miroir reflète

seulement

celui que nous croyons être

Un clin d’œil au patrimoine et au savoir faire est donné par les concepteurs de cette expo à travers le choix d’un verre gravé avec délicatesse par un ouvrier verrier du XIXe siècle, Arthur Lagneau, à l’intention de sa fiancée. Un second clin d’œil se situe à la sortie de la salle. Lorsque chaque visiteur, dans une sorte de sas, se trouve confronté à des dizaines de miroirs de tailles et de formes diverses, disposés du sol au plafond. Le voici comparé à son image, fragmenté, reflété, mis en abyme qui renvoie à une photo de Marc Pataut inscrivant des visages dans la paume d’une main. Le voici incité à se voir fugacement en ‘selfie’ involontaire ou à fuir son jumeau virtuel afin retrouver son véhicule sur le parking.

Michel Voiturier

«Perrin&Perrin » au musée du Verre de Charleroi, 80 rue du Cazier à Marcinelle jusqu’au 19 avril. Infos : +32 (0)496 599 214 ou http://charleroi-museum.be/

Catalogue : Dominique Szymusiak, Catherine Thomas, Jean-Pol Rocquet, Sophie Negropontes, « Perrin&Perrin. Placer, placer encore et laisser faire », Charleroi, Musée du Verre, 2019, 108p (10€)

« Moi(s) » au Musverre, 79 avenue du Général De Gaulle à Sars-Poteries [F] jusqu’au 21 juin 2020. Infos : +33 (0)359 73 16 16 ou www.musverre.lenord.fr

Poster un Commentaire