Une succession d’installations pour cette première expo d’envergure de Latifa Echakhch en Belgique. Un rassemblement de regrattier qui mise sur les connotations, les conceptualisations et applique parfois le postulat de l’urinoir de Marcel Duchamp, parfois la démarche de l’arte povera, parfois une translation vers l’imaginaire.

Les arts plastiques, c’est en général d’abord des œuvres à regarder. L’œil est l’organe le plus sollicité même si d’autres sens peuvent être mis en éveil. Il existe donc pour les expos un aspect spectacle, surtout si des installations remplacent les travaux suspendus à des cimaises. C’est une dimension que Latifa Echakhch (El Khnansa, 1974 [Maroc] ; vit et travaille à Martigny [Suisse] ) renforce en incluant des éléments de décors scéniques. Il est donc loisible au visiteur de déambuler à sa guise entre les œuvres dispersées à travers la grande Halle et la salle Pierre Dupont. Il y sera confronté à des objets familiers qui, dans une sorte de lignée un peu bâtarde liée aux « ready made », deviennent des compositions susceptibles d’être décodées en tant que fragments extraits de notre réalité ordinaire pour se voir soudain chargés de signifiés particuliers.

La démarche consiste d’abord en des accumulations. Elle se complète par des dispersions. Elle se perçoit comme une narration avec ses chapitres, ses séquences que, comme dans certains romans expérimentaux, on peut lire selon des enchainements différents. Il est donc manifeste que le visiteur a nécessité de se comporter en actif, peut-être même, en référence aux catégories narratives de Greimas, en actant. Ça et là d’ailleurs, quatre bancs publics sont à la disposition de chacun afin de prendre le temps de s’imprégner, de laisser libre cours à son inventivité.

Glissement sémantique

Des objets obtiennent le statut de « Fantômes ». Il suffit à Latifa Echakhch de dissimuler partiellement horloge ancienne, globe terrestre, guéridon ou bronze sous un drap blanc pour que fonctionne la métonymie familière reliant ce tissu à la notion d’apparition fantasmatique. Des verres à thé, brisés, répandus sur un tissu gris, qu’on suppose résultat d’une maladresse, d’un affrontement familial, d’un accident et destinés à la déchetterie, se chargent soudain d’hypothèses saisissantes parce que l’intitulé de cette création est « Fakir ».

D’autres ustensiles se mettent en lien avec un composant du lieu. Le « Thé de Saïd », c’est une gouttière sous laquelle une théière est disposée et suggère une action quotidienne avec un décalage muséal qui la rend singulière. Des chapeaux melons retournés et agencés sur le sol déclenchent une association culturelle avec le nom de Magritte, ou celui de Chaplin ou du duo Laurel-Hardy, voire avec celui du personnage central d’un feuilleton culte télévisuel de jadis ; peut-être même à l’arme utilisée par un espion dans les aventures de James Bond. Qu’ils jouent, au surplus, le rôle de réceptacles remplis d’encre noire engendre un écart dont l’inattendu relance l’imagination.

Certaines choses sont – du moins en apparence – déposées telles quelles. Des paires de chaussures de sport au pied d’un mur. Des micros sur pied, des accessoires de jonglerie, des pneus plus ou moins brûlés… Elles/ils affirment des présences ; ils/elles suggèrent des absences. Ce qui est disposé afin d’être soumis au regard du visiteur est en retrait des actes qu’il est possible d’accomplir. Si cela se perçoit au présent, ce qui s’est produit auparavant ou qui aura lieu ensuite est soumis à l’esprit en questionnement informel afin qu’il échafaude le contenu virtuel de ce qui n’est ni dit, ni montré.

C’est le cas des costumes et instruments de musique d’une fanfare. Disparus les musiciens, terminé le défilé festif : le cortège est interrompu. À moins qu’il ne reprenne de plus belle après quelques bières éclusées à la buvette. Ailleurs, c’est un pupitre, débarrassé de toute partition mais devenu support de vestiaire pour un vêtement négligemment jeté sur lui.

Des tapis éparpillés ne disent plus ce que fut leur usage : décoration d’intérieur, carpette de prière rituelle ou dispositif volant pour conte oriental. Il ne subsiste d’eux qu’une présence en creux au milieu du rectangle formé par un mince périmètre tissé. Une musique pour orgue de barbarie sur carton perforé ne tardera pas à être broyée par un destructeur de document portatif, qu’il s’agisse de la « Marseillaise » n’est évidemment pas innocent.

Illusion de l’illusoire

Des pans de décor servent de balises à l’ensemble. Ils sont implantés loin de tout plateau théâtral traditionnel. Ils affichent un air d’abandon. Ils paraissent dans le délabrement d’une chute fortuite en opposition à une résistance opiniâtre pour demeurer verticaux. Paysages figuratifs sur toile de fond, désormais flasques alors qu’ils avaient pour fonction de simuler le réel sous les projecteurs d’une représentation doublement réaliste. Ils témoignent d’un passé public, de l’éphémère des spectacles vivants, souvenirs délabrés de quelque fastueuse mise en scène. On les ressent comme des bribes de mémoire en train de sombrer en plein alzheimer, si ce n’est en vestiges de désastre financier d’économie non marchande.

Des pierres empruntées à une plate-forme qui accueillit autrefois des soldats marocains enrôlés par Franco lors de la guerre civile espagnole en 1936 et de vraies cartes à jouer jetées au sol expriment ce que fut ce conflit idéologique pour ceux qui y prirent part contre leur gré, au milieu de dureté impitoyable et de délassement dérisoire entre les combats.

Obscur clair-obscur

L’usage d’encre noire est courant chez Latifa Echakhch. Par exemple en tant qu’enduit des « Petites lettres », minces triangles de papier contenant ou non de la correspondance. Mais c’est dans la salle Pierre Dupont que cette pratique prend tout son sens. Y sont rassemblées au sein d’une pénombre accentuée une série d’œuvres diverses où les coulées d’encre noire recouvrent une bonne part des objets installés comme les pièces énigmatiques d’une collection précieuse.

Il faut ici concentrer son attention en vue de deviner ce qui se cache. Estimer si ce qui recouvre à la façon des marées de bitume souillant parfois les océans, défigurant, ensevelissant, gangrénant choses et animaux, est pollution irrémédiable, destruction de patrimoine historique et écologique. C’est l’antre dans lequel se dissimulent les vestiges délabrés d’une civilisation en voie d’autodestruction.

La perception du désastre s’accompagne d’une démonstration davantage évidente. Des peintures à l’ancienne, au réalisme de temps révolus, dans une structure héritée d’un passé lointain baptisée ‘tondo’, attirent le regard car une clarté ciblée les révèle. Verticales derrière des fragments détachés jonchant le sol, elles attestent d’une disparition programmée. Elles renforcent la communication que l’artiste nous amène à partager avec elle en ces périodes de grande pandémie, de fissures économiques, de séismes sociaux.

Annexes complémentaires

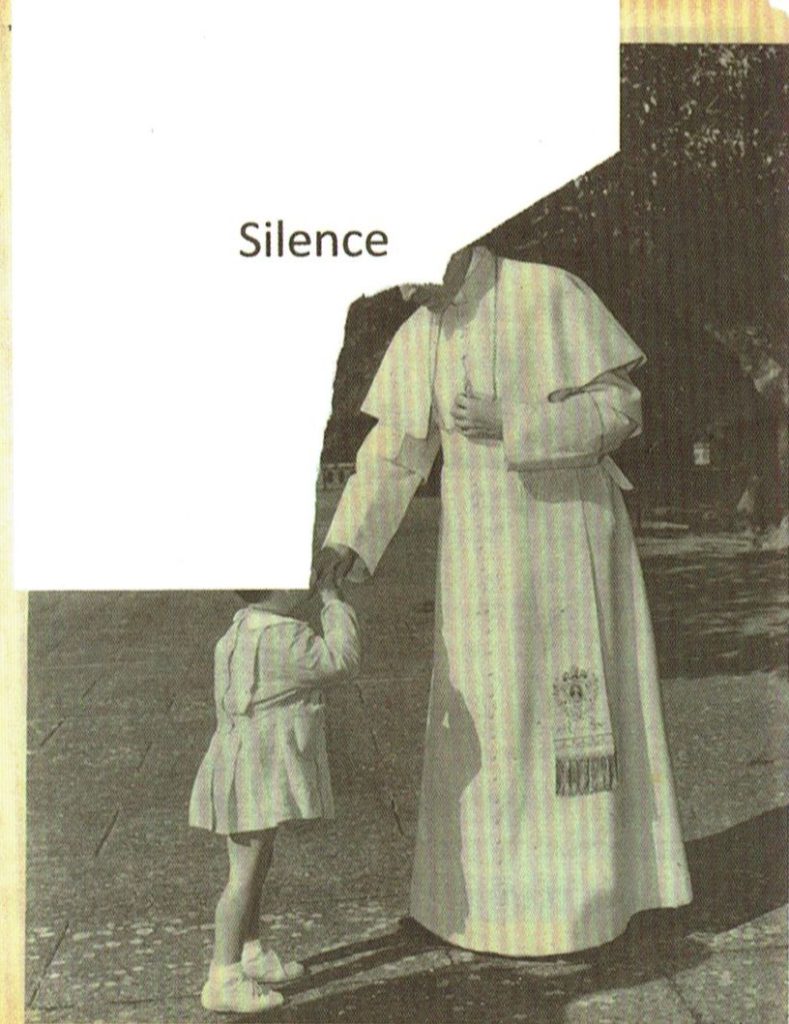

Selon sa pratique coutumière, le BPS22 complète son expo principale par une diversité de propositions. D‘abord les collages de Laurent Molet (Charleroi, 1979). Il n’est pas de ceux qui agencent minutieusement des morceaux disparates pour aboutir à l’impression d’une image lisse. Il s’empare de photos de presse, de publicités sur lesquelles il appose un ou plusieurs éléments étrangers découpés à la hâte ou déchirés qui provoquent un décalage de point de vue. La démarche ne s’embarrasse pas de nuances et frappe dru.

Le plus souvent, les oppositions sont tranchées en antithèses et oxymores (noir et blanc ><couleur ; pays riches><régions déshéritées ; nantis><prolétaires ; gosse><pédophile). Ainsi d’un couple de jeunes mariés survolant un bassin industriel ; de misérables péons d’Amérique du Sud confrontés à une soirée mondaine style hollywoodien ; un couple européen hilare hypnotisé par le petit écran tandis qu’agonisent sur le tapis de son salon des victimes africaines d’une famine. Un groupe de mâles ont déchiré leur décor en noir et blanc pour jouer les voyeurs machos d’une stripteaseuse en Technicolor…

Plus rarement, un mot suscite un décalage, comme ce phylactère dérisoire « Aïe » sortant d’un blessé dans un attentat, comme ce détournement du logo d’une télé privée parodié en « BANAL + » au milieu d’une émeute ou celui des magasins Delhaize le Lion flanqué au sommet de la butte de Waterloo. À travers ce jeu de massacre, la société de surconsommation polluante est une cible de choix.

Une procession de pénitents est en train de disparaître sous les coups de chiffon d’un produit de nettoyage. Un homme fuit un incendie de forêt à côté d’une main géante qui manipule un thermostat. Une ballade champêtre colorée en calèche d’autrefois est confrontée à des immeubles à appartements actuels en noir et blanc. L’association reconnaissance de dette, arme à feu et ironique roman d’aventures « Les derniers jours du monde » s’avère riche en combinaisons de connotations.

Une autre salle donne à voir une thématique illustrée par des pièces inégales de la collection provinciales. Cette fois, il s’agit de « Travail, loisirs, repos : un droit… !? ». On y repèrera un Broodthaers, un Bury ainsi que, pour le patrimoine plus lointain, un Paulus.

À l’étage, c’est l’atelier de création du Club Théo Van Gogh composé de patients psychotiques. La moisson est diverse, hétérogène. Parmi ces témoignages bruts, certains ont ouvert des pistes créatives plus fécondes que d’autres.

Wahid Saïdane (Yellel, 1960) aligne des portraits systématiquement gros plans de visages. Leur expression colorée les rend vivants et présents. Leur regard se fixe dans le vôtre et vous parle. Ceux dessinés en noir et blanc par Pat’ révèlent des émotions multiples. Ils ont parfois des accointances graphiques avec la bande dessinée. Ils forment une galerie étonnante à travers une sorte d’inventaire des avis de recherche placardés dans les commissariats.

Les personnages de Fred Ignace (Charleroi, 1967) ont le plaisir de la couleur. Leur présence semble nous inciter à les rejoindre au sein des tableaux. Réba (Charleroi, 1973) a choisi des lignes épurées pour cerner les gens qu’il a repérés dans des reproductions d’histoire de l’art ou des publicités de magazines. Ils acquièrent de la sorte une légèreté, une transparence qui les dote d’une fragilité délicate. Pour Antonia Scavone (Sicile, 1963 ; Charleroi, 2011) la légèreté tient plutôt de l’apesanteur qui anime ses humains et ses animaux sortis de livres de contes.

Pascal Isbiai (Pont-à-Celles, 1969) déploie une cartographie poétique multicolore qui ouvre sur des régions fictives. Elles possèdent l’attrait de territoires encore épargnés par la pollution. Thaddeus Mazurek (Charleroi, 1966) conçoit des machines susceptibles de produire des mouvements continus.

C’est le pastel qui permet à Gunay Dalgic (Mont-sur-Marchienne, 1967) de réaliser son abstraction géométrique. Il est rejoint par Léo Vocal (Marcinelle, 1978) qui s’épanouit dans un abstrait plus fluide, aux courbes harmonieuses.

Une place à part pour Olivier Berteen (Villers-la-Ville, 1964) qui pratique la linogravure. Son expression gestuelle, presque brute, nerveuse, campe des scènes qu’accompagnent des poèmes manuscrits qui décrivent un imaginaire hanté par le héros Banksy.

Michel Voiturier

Au BPS22, Boulevard Solvay 22 à Charleroi, jusqu’au 30 août 2020, « The sun and the set » de Latifa Echakhch, « Master of Puppets » de Laurent Molet, l’atelier Van Gogh et « Travail, Loisirs, Repos ». Infos : +32 71 27 29 71 ou https://www.bps22.be/fr/expositions

Poster un Commentaire