Comme une utopie, Atopolis, la ville de nulle part, insérée entre passé improbable et futur indéfini, rassemble des œuvres exprimant des concepts. C’est aussi un forum assez intéressant d’artistes parmi les plus contemporains dans un éventail varié qui montre combien la diversité des images va du réalisme à l’intellectualisme.

Deux bâtiments rénovés intelligemment au sein d’un jardin accueillent cette expo coproduite avec le Wiels de Bruxelles. Il est le fruit d’un travail architectural sur l’ancien manège de Sury – autrefois caserne des gardes de la Protection civile et théâtre et archives du Palais de Justice – ainsi que sur l’ancien refuge de l’Abbaye de l’Olive – naguère école-couvent avec chapelle et classes.

Un catalogue attrayant, bilingue français-anglais, tente de multiples approches du présent et analyses d’éléments du passé à travers des contributions sous forme de réflexion et de fictions, signées Edouard Glissant, Noam Chomsky, Jan Baetens, Raoul Vaneigem, Paul Lafargue… Il est touffu au point de donner parfois trop d’informations simultanées mais prolonge l’éphémère de l’exposition en vue de spéculer sur de nouvelles façons de penser et de voir.

La volonté des commissaires Charlotte Friling et Dirk Snauwaert était de développer une interrogation sur les mélanges culturels. Et, par conséquent de se pencher à la fois sur les migrations qui se sont succédé au siècle dernier dans nos régions industrielles et sur celles qui se vivent au quotidien de notre actualité européenne.

Le langage

Pour Jef Geys (1934) , l’écriture est un moyen direct de poser les bonnes questions ; il les pose à propos de l’égalité femmes/hommes, en les imprimant sur de la toile cirée ou autre support. D’une certaine façon, il fige la langue dans des travaux artistiques afin que ceux qui la lisent s’interrogent sur le fait que ce qui est dit de revendicatif est souvent resté, comme on dit familièrement, lettre morte.

Vincent Meessen (1971) invente des pochoirs de plexiglas formant des mots dont le sens est lié à la fois au vocabulaire, français ou étranger. Car, comme le souligne Edouard Glissant dans le catalogue, la confrontation des parlers engendre des rapports nouveaux entre les vocables et donc aussi entre les humains. Ce mélange positif, Meschac Gaba (1961) le prend en compte à sa manière. Son ballon gonflable est constitué par des bandes d’étoffes empruntées aux drapeaux nationaux des différents pays de la terre, condensés en un magma antinationaliste.

Les codes de la bande dessinée prennent un contenu inattendu avec les œuvres de Walead Beshty (1976). Des cases, isolées de leur contexte, montrent des personnages en situation de violence. Elles apparaissaient dans des ouvertures exigües, miniatures soudain devenues images focalisées, accentuant par leurs couleurs criardes le contraste avec la nudité blanche d’un passe-partout de carton blanc épais, sorte de dichotomie entre parole volubile et silence. Ce même artiste plante dans des locaux un assemblage de pièces mécaniques de machines en quelque sorte désossées, comme si, hors de leurs utilisations, elles devenaient parfaitement inutiles, exemplairement sculptures.

Le langage de la photo est remis en cause par Benoit Platéus (1972). Reprenant des images publicitaires, il les rephotographie sous la lumière solaire qui, se reflétant dans l’encre des affiches, donne des impressions de brûlure du sujet. D’une certaine façon, elles émigrent vers une nouvelle forme de réalisme transposé.

L’usage

Nevin Aladağ (1972) part d’éléments concrets de la vie ordinaire afin de les transposer vers un usage qui n’est ordinairement pas le leur. Sa paroi ornée d’objets reproduits en céramiques colorées, répartis comme s’ils appartenaient à quelque galaxie, tout en ressemblant à un mur d’escalade, devient en effet une cartographie imaginaire du quotidien. Il en va de même en ce qui concerne les instruments de musique considérés en tant que mobilier. Leur usage en devient à la fois familier, utilitaire, artistique.

Diego Tonus (1984) aligne une impressionnante collection de marteaux de cérémonie c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des outils d’artisan mais bien des symboles de l’autorité de qui les manipule : au tribunal, lors d’une vente aux enchères, lors d’une assemblée de parlementaires ou d’actionnaires. Bref, de ces maillets censés représenter une autorité, un règlement, une loi… et donc des valeurs à respecter.

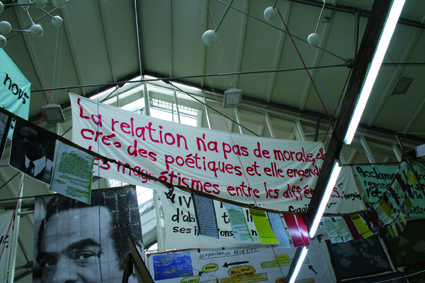

L’espace de 300 m² colonisé par Thomas Hirschhorn (1957) , dans le même esprit de bricoleur profus que celui qu’il conçut l’an passé à la Fondation van Gogh d’Arles (FN 67 p. 36), est livré au public afin qu’il se l’approprie, en use selon ses envies, réagisse, interagisse en ajoutant ses commentaires, en consultant des sites internet, en sculptant de la frigolite… Il s’agit pour le visiteur de se laisser aller en immersion ou en submersion à travers mots et images.

La globalisation

L’installation de Francis Alÿs (1959) mêle les genres, les supports, les intentions. Elle part d’une performance réalisée avec des enfants qui, porteurs d’une chaussure réinventée en embarcation, marchent dans la mer en direction d’une part vers le Maroc et d’autre part vers l’Espagne. Elle aboutit à une réflexion à propos des migrants, de la communication entre continents, de la nécessité des échanges culturels et ethniques. Ce brassage de peintures, sculptures, vidéos, assemblages… décline la notion de pont entre continents et la variété des procédés plaide pour un métissage des pratiques artistiques autant que des manières de vivre.

David Medalla (1942) invite le public à compléter son œuvre car il est question de sociabilité, de réalisation collective. Il achèvera lui-même, lors d’une performance, une peinture représentant les poètes Whitman et Rimbaud. Danai Anesiadou (1976) s’empare de fragments destinés à figurer dans des décors de films. Ces choses, d’apparence réaliste, sont assemblées et donnent une sorte de transcription parodique de l’antique puisqu’elles sont stéréotypées.

Le recyclage

C’est à une cartographie très personnelle que convie El Anatsui (1944). Il assemble des matériaux métalliques récupérés pour en faire des tapisseries monumentales. Elles témoignent d’une esthétique du recyclage autant que d’une manière de critiquer un système de consommation qui n’est pas nécessairement bénéfique pour les pays émergents. Elles sont impressionnantes par leur taille, par la variété des fragments assemblés.

Yto Barrada (1971) atteste de recherches à connotations écologiques. À travers ses photos, elle s’attache à montrer des expériences tentées dans le domaine du jardinage. Des lambeaux de pneus servent à Huma Bhabha (1962). Leur assemblage, au sol, évoque quelque saurien ou autres reptiles. Elle décrypte de la sorte une perception complexe de dangers dus aux industries automobile et chimique. Son totem mystérieux ramène à des civilisations antérieures où des rituels laissaient croire à une réaction divine aléatoire n’induisant pas d’office une action humaine culpabilisante.

Abraham Cruzvillegas (1968) a conçu une tricyclette bardée de rétroviseurs et qui transmet des airs entendus durant son enfance par cet artiste siffleur à ses heures. C’est du bricolage de récupération susceptible de promener son originalité sur les voies urbaines. Un point de convergence entre passé et futur.

L’intégration

Vlassis Caniaris (1928-2011) construit un ensemble d’apparence hétéroclite. Les choses sont rassemblées néanmoins avec une cohérence qui dépasse le simple bric à brac ou la brocante sauvage. Objets journaliers, ustensiles, vêtements, jouets… décrivent un flux, celui des migrants en partance vers d’autres lieux dans lesquels ils devront adapter leurs comportements.

En suivant de près une famille ordinaire du Borinage, Vincen Beeckman (1973) aligne des portraits qui révèlent une manière de vivre. Sans jugement de valeur, il met en relief des façons d’être dans le vêtement, la nourriture, les loisirs. Reste à un sociologue d’en tirer des conclusions car chaque cliché est riche d’enseignement sur nos comportements, sur les discriminations sociales.

Adrian Melis (1985) a aligné des boîtes en bois. Elles contiennent une feuille de papier sur laquelle des ouvriers d’usine ont consigné les rêves qu’ils faisaient lorsqu’ils s’endormaient au travail. L’ensemble impressionne par la finition du travail. Il sollicite une réaction mentale qui relierait l’ouvrage artisanal, la production à la chaîne, les contraintes des actes à accomplir, le désir d’échapper à l’automatisation du labeur.

Le monumental acrylique de Jack Whitten (1939) constitue une sorte de synthèse. À partir de boules contenant de la peinture et jetées de manière aléatoire sur la toile, il a composé un ensemble qui ressemble aussi bien à un archipel aux innombrables îles, à une constellation, à une carte consacrée qu’à une mégalopole vers laquelle se dirigent des flux.

Sans doute convient-il de laisser la conclusion à Lawrence Weiner (1942) qui appose sur la façade du lieu, cet aphorisme condensant en quelques mots l’esprit de cette expo : « Nous sommes des bateaux sur la mer, pas des canards sur une mare».

Michel Voiturier

« Atopolis » au Manège de Sury, Rue des Droits de l’Homme, 1 (entrée principale : rue Damoiseaux) à Mons jusqu’au 18 octobre. Infos : +32(0)65395939 ou http://www.mons2015.eu/fr/atopolis

Catalogue : Jan Baetens, Sébastien Biset, Yves Citton, Charlotte Friling, Raphaël Pirenne, Dirk Snauwaert, Yoann Van Parys, Elvan Zabunyan, « Atopolis », Bruxelles, (SIC)/Wiels, 2015, 256 p.

Poster un Commentaire