Depuis 1994, le Prix Jeunes Artistes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’emploie à désigner, parmi la multitude de créateurs émergents, ceux dont l’œuvre porte non seulement la marque d’une promesse plastique et conceptuelle, mais aussi la patine d’une véritable singularité du propos. Car l’Artiste, s’il est digne de ce nom, ne célèbre pas tant sa propre maîtrise qu’il ne révèle, à son corps défendant, les dysfonctionnements profonds de son époque.

Il est d’ailleurs inespéré, en ces périodes d’utilité froide et de culture comptable, que protocole et financement s’accordent en un même geste pour aider encore un peu les artistes à créer.

Au regard du discours introductif de l’inénarrable Alain De Clerck, rayant la disparition des aides financières comme un maître de maison turbulent — valeureux Liégeois à la gouaille rieuse mais judicieusement pamphlétaire —, l’instant paraît presque miraculeux. Cet instant, devenu trop rare, où le politique consent enfin à se faire esthète, à suspendre son calcul pour couronner ce qui, d’ordinaire, l’inquiète ou l’énerve. Car aujourd’hui, sous le badigeon de la bienveillance, le Pouvoir a plutôt fini de dispenser de l’argent et donc, dans la langue du consumérisme, de la considération à ceux dont l’œuvre ose le questionner, voire le dévisager — ou, pis encore, le contester.

C’est donc sous les trompettes attendues de la lutte politique que s’ouvre cette édition 2025, dédiée à la sculpture et à l’installation : disciplines de monumentalité et de radicalité, de résistance et de matière, où la forme suinte, s’étale et se contracte, cherchant dans un intervalle le lieu exact de son expansion.

Ainsi, pour la seconde fois, la New Space de Liège accueille avec brio ce prix officiel : la rudesse contenue de l’endroit, sa sobriété presque brute, offrent encore une fois aux intentions les plus hautes la possibilité de se révéler pleinement. Ici, les propositions — retenues parmi 97 candidatures — de Léonie Chauchat, Harold Lechien, Alexis Deconinck, Mikail Koçak et Charlotte Lavandier, grande gagnante de cette édition, trouvent l’espace de respirer. Chacune affirme son style, laisse affleurer son ton, son rythme et sa matière. Et, malgré les tensions extérieures, rien ne se heurte : les œuvres coexistent et leur voix respective peuvent précieusement se déployer sans contrainte.

Voici leurs détails:

Léonie Chauchat (1993 – Paris)

Spare Parts. Grès émaillé, bois, 180 × 126 × 126 cm, 2025.

Lauréate du Prix de la Fondation Boghossian Belgique 2023, qui récompense les étudiants sortants de La Cambre, Léonie s’adonne à une recherche esthétique obstinée sur l’objet-pot, dont elle traque les résonances secrètes avec toutes les figures du contenant.

Du bâti — cette coque inventée par l’homme — jusqu’à la coquille naturelle faite de carbonate de calcium et d’une matrice organique, l’artiste chemine d’une enveloppe à l’autre, comme à la recherche d’un abri. Entre ces architectures du refuge, elle glisse vers la notion d’une coquille plus intime, où se loge notre propre vulnérabilité.

Son œuvre interroge ainsi l’étrange continuité qui relie un art ancestral à la trépidation de sa variation contemporaine.

Provenant d’une série traitant de la rupture amoureuse, son installation Spare Parts, assemblage macabre et précis, juxtapose des fragments de corps humains modelés en grès émaillé à des ustensiles prosaïques — pots, clé à molette, marteau —, le tout suspendu à une structure en bois rappelant un portemanteau. De cette hybridation naît une œuvre à la fois confessionnelle et accusatrice : au-delà du seul aveu charnel d’une reconstruction sentimentale qu’elle profère, elle semble s’ériger aussi en réquisitoire muet contre les mécaniques sociales qui démembrent l’individu et l’exposent comme rebut d’un travail manufacturé et aliénant.

Tout comme Pot maison, cette sculpture qui se dresse telle une cabane de fortune, Fadings — composée de cinq bras tendus et moulés — s’offre, elle aussi, à une double lecture.

À mesure que les formes s’effacent, que les doigts se brouillent et que la chair se dissout dans l’imprécision, c’est tout un savoir-faire, toute une identité humaine qui semblent se désagréger dans la matière même de l’œuvre. Ces membres qui se délitent sous nos yeux paraissent incarner la lente évaporation du geste, la disparition du singulier dans l’uniformisation générale.

Mais si l’on apprend que le bras ainsi multiplié fut jadis celui de l’ancien compagnon de l’artiste, dès lors, la pièce bascule dans le registre de l’intime, où la technique se fait l’écho de l’oubli. Le passage de la précision à l’effacement devient alors l’allégorie d’un détachement amoureux, d’une mémoire qui s’amenuise sans jamais tout à fait se taire.

Preuve, s’il en fallait, que la jonction entre l’individualité la plus nue et l’universalité la plus abstraite ne se loge pas seulement dans quelques pages de la Monadologie de Leibniz, mais qu’elle peut palpiter au cœur même de la sculpture contemporaine.

Harold Lechien (1995 – Bruxelles)

Glass Skin. Film-installation, 26’, mixed media, dimensions variables, 2025. Production : Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains.

Composites mais homogènes, les œuvres d’Harold agencent une écriture plastique et narrative empruntant à la fois les gestuelles du design, la froideur des scénographies commerciales, la fantaisie du cinéma et l’hypnose publicitaire. Travaillant la fiction comme une telenovela biopolitique, il érige des environnements où signes, objets et corps s’animent en un spot publicitaire dystopique et surréaliste : celui d’une humanité prise au piège de sa propre spectacularisation. Un parc humain factice fasciné par les effets du piège scientifique et commercial qu’il a lui-même créé.

Prélevant dans les codes de l’industrie les emblèmes d’un culte sans transcendance, il les dissèque, les transfigure et les recompose en une mise en scène filmée où s’exhibe l’homme-marchandise modifié.

C’est donc à travers Glass Skin, une installation modulaire où s’entrelacent la sculpture, la vidéo, l’image et l’objet manufacturé, que l’artiste tente de formuler les mascarades modernes de la représentation et les récits visuels qui, insidieusement, conditionnent notre perception du réel contemporain.

Dès lors, l’écran diffuse une sorte de Twin Peaks bariolé dirigé par un David Cronenberg bruxellois. Il montre à l’œil un théâtre de chairs de synthèse, d’ectoplasmes en surjeu, de sourires gélatineux s’étirant sous la lumière froide d’un laboratoire cosmétique. Tout y suinte la propreté factice et le fard digital. La science y parade en diva siliconée, vendant de dangereuses toxines comme on vante un shampoing — en somme, une promesse de régénération dermique pour âmes desséchées.

Les corps, vernis, s’y meuvent avec l’absurdité d’avatars publicitaires, mis en relief par le dessin animé introductif, faussement candide, qui se désagrège en un cauchemar sur écran : mélange de pâte verte, de pixels et de grimaces anesthésiées. C’est un sitcom de la chair auquel nous assistons, assis sur des canapés-tripodes, où tout, jusqu’à la mort, semble avoir été filtré, retouché, parfumé à la bêtise du progrès.

Ludique et terrifiant…

Alexis Deconinck (1987 – Roubaix)

Grotto Table. Béton, acier galvanisé, céramique, paraffine, 3 × 3 m, 2022.

Architecte d’origine, converti à la plastique comme d’autres s’abandonnent à une vocation tardive, Alexis Deconinck scrute l’espace public comme un champ d’expériences partagées — « un territoire commun à la portée politique ». Formé à la confluence des arts manuels et conceptuels, il forge une œuvre où la rigueur de la construction s’unit à l’aléatoire de la matière. Ses installations et sculptures respirent l’odeur du chantier et la poussière des lieux habités ; elles s’érigent comme des tentatives de réconciliation entre un espace vécu et un espace spéculatif.

Attentif à la monumentalité, à la densité du vide, Deconinck investit le plus souvent les domaines publics — qu’ils soient urbains ou naturels — comme autant de laboratoires sensibles. Là, il s’efforce de faire parler la pesanteur des volumes, de troubler l’habitude du regard, d’inviter le passant à éprouver le tremblement, discret mais vif, d’une expérience spatiale.

Étrangement, l’installation présentée à la New Space se dresse comme une table d’apparat, vestige d’un banquet sous-marin, où l’on hésite à discerner s’il s’agit des ruines d’une Atlantide défunte ou d’une agape secrète célébrée par d’obscures divinités marines. Sur ce plateau pétrifié, le béton, l’acier et la céramique s’allient en une matière d’éternité, inaltérable et froide, autour de laquelle gravitent des embryons d’existence, organismes frustes oscillant entre le minéral et le vivant.

La vaisselle en céramique, produite en collaboration avec Clara Vulliez, confère à l’ensemble une direction artistique subaquatique. Les bougies, métamorphosées en concrétions de coraux et de moules, semblent avoir proliféré d’elles-mêmes, colonisant ce décor déserté où ne subsistent plus que les signes muets d’une civilisation engloutie et quelques chaînes en acier.

Et au-delà de son inscription évidente dans le giron esthétique de France Feltz, Gabrielle Lerch et Cléo Totti, Grotto Table semble réanimer, dans une subtile résonance, la traditionnelle idée du banquet — cette idée que l’on retrouvait, toute de lampes et de câbles noués, dans l’installation Incendie de Vincent Evrard aux Brasseurs, en janvier 2025.

Mais ici, il ne s’agit plus seulement de composition plastique ou de spectacle de formes : derrière la beauté des agencements et la tentation d’un esthétisme pur, se dessine une volonté plus profonde — celle selon laquelle l’art, dans son dessein le plus secret, ne vise qu’à la réunion des êtres, rassemblés autour d’une table pour échanger des paroles qui effleurent, qui questionnent, qui traversent la Politique. Et, par-delà l’apparente frivolité des objets, les couleurs et les textures forment une véritable Connivence.

Mikail Koçak (1989 – Malmédy)

Minõr depresyon. Installation multimédia, néon LED, 130 × 54 cm ; perles, tapis, machine à döner, 2024.

À travers son travail, Mikail Koçak a l’habitude de façonner des lieux de passage et des objets où de nombreux symboles culturels anciens revivent. Puisant principalement dans les archétypes de la culture turque, il en fait des espaces de rencontre et de réflexion, à la fois concrets et intérieurs, où la mémoire et le présent s’entrelacent discrètement.

Cependant, une strate inédite de son œuvre semble, à l’occasion de ce prix, se dégager avec une netteté nouvelle et déroutante. Là où jadis son travail s’abandonnait à des préoccupations plus formelles et anthropologiques, surgissent à présent des installations lestées d’un engagement direct et d’une véhémence de bon aloi. Il répond sans doute au climat délétère de l’époque — à ces attaques persistantes contre le monde de la culture et à la xénophobie rampante qui s’étend dans les arrière-pays de la Belgique.

Les pièces qu’il présente s’inscrivent dès lors dans une sémiologie ouvertement revendicatrice, encore étrangère jusqu’ici à son vocabulaire plastique, mais qu’il manie avec une justesse et une pudeur qui le caractérisent si bien.

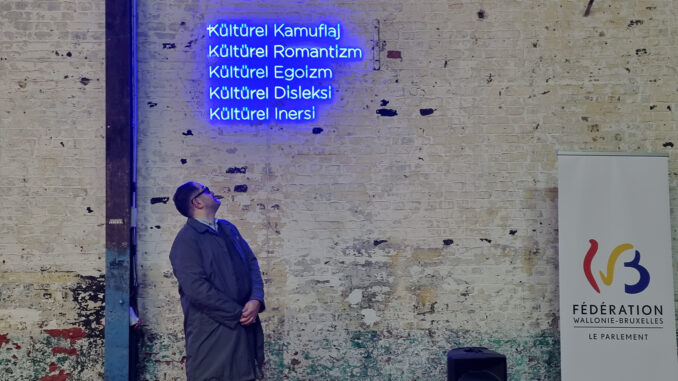

Ainsi, ce pastiche de panneaux communaux affublés de la mention « Chez nous » dégage une malice aussi amère que lucide ; tandis que les néons, où s’inscrivent en turc les expressions « camouflage culturel », « romantisme culturel », « égoïsme culturel » (…), se font autant de slogans poétiques et pop à la gloire du déclin culturel contemporain.

Mais surtout, en point d’orgue, soulignons ce dernier éclat luminescent : « t’inquiète », suintant l’ironie la plus noire face à une situation globale totalement crépusculaire.

C’est pourtant, et étonnamment, la reconfiguration de son installation multimédia Minõr depresyon qui se montre la plus tempérée : l’ajout de fragments de tapisserie turque, mêlés aux strates graisseuses du kebab, apparaît au choix comme anecdotique ou superflu.

En définitive, le questionnement délicat de l’artiste sur la tension de ses origines se voit aujourd’hui enrichi — rehaussé même — par cet infléchissement politique qui, loin de le trahir, approfondit encore la complexité de son propos. Mikail frappe fort, et la subtilité de sa démarche se drape ici d’une mélancolie presque funèbre.

Charlotte Lavandier (1995 – Orléans)

L’Âge des armures. Miroirs, acier, 300 × 300 × 250 cm, 2025.

Résolue à faire entendre la voix de son discours avec les intentions plastiques de ses installations, la lauréate de l’édition 2025 ne mâcha pas ses mots lorsqu’avant la remise de son prix, le président Benoît Dispa lui donna la parole. Chaque syllabe semblait peser, suspendue au-dessus des pièces qu’elle avait créées, résonnant avec le silence oppressant de ses œuvres.

Fustigeant la violence économique systémique, le cumul des emplois et la précarité du travail d’artiste — surtout lorsqu’il n’est pas bourgeois —, Charlotte Lavandier glane dans un épuisement profond, celui de sa double vie : professeure d’arts plastiques dans une école à pédagogie active de Molenbeek, elle se débattait entre l’exigence de sa vocation et la charge exténuante de ses cours au sein d’un établissement difficile.

Dès lors, l’ensemble de ses œuvres peint l’environnement scolaire comme une salle de torture moderne, froidement codifiée. Dans Dictée, une chaise de classe se trouvait affublée d’une centaine de plumes d’acier, surgissant de l’objet comme autant de pointes acérées, évoquant la herse d’une dame de fer médiévale. Dans L’Âge des armures, les bancs d’élèves et les portants de la salle de gymnastique, aux crochets saillants et chromés, se voyaient transposés en métaux glacés, soudés en un octogone rigide qui feignait de se muer en cage, transformant le lieu de l’apprentissage en antre de coercition.

Enfin, dans Autopsie d’une bonne élève, une ouverture rétroéclairée sous des bancs scolaires révélait des instruments chirurgicaux, vestiges d’un Moyen Âge inhospitalier — rappels sinistres des hospices de Beaune — détournés ici pour devenir instruments de torture, froids et précis. Une méditation macabre sur la douleur contenue dans l’ordre et l’obéissance et sur la névrose chirurgicale que l’on martèle dans la tête des premiers de classe.

Je finirai sur une prédiction à la fois funeste et réjouissante. Réjouissante pour l’inspiration de Charlotte Lavandier qui, à la lumière des mesures récemment adoptées touchant non seulement le domaine de la culture mais également celui de l’enseignement, n’est pas prête de s’étioler. Mais funeste aussi, car les contingences du monde moderne semblent, avec une obstination cruelle, se faire le ferment de grandes et terribles catharsis artistiques à venir.

Jean-Marc Reichart

Prix Jeunes Artistes 2025 – Catégorie Sculpture et Installation

Du 10 octobre au 15 novembre 2025

Visible à la NEW SPACE, rue Vivegnis 234, 4000 Liège

Jeudis, vendredis et samedis de 14h à 18h

www.space-collection.org

A

Poster un Commentaire