Après l’avoir guidée et installée au quatrième étage de la Brasserie Haecht — où, d’octobre 2024 à juin 2025, elle put parfaire son identité picturale — l’Espace 251 Nord présente aujourd’hui Parachronique, le premier solo show conséquent de la jeune peintre Garance Gasser. À peine sortie, en juin 2025, des ateliers de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège et auréolée d’un diplôme acquis lors de la présentation de son jury au Théâtre de la Ville, l’artiste d’origine alsacienne se révèle déjà pleinement dans cette exposition où l’on pressent moins l’essai d’une novice que l’affirmation d’une vocation patiente.

Chaque toile présentée s’élabore au prix de mois interminables. C’est dans ce temps d’incubation, dans cette lenteur studieuse, qu’émerge une figuration d’un réalisme scrupuleux, où se faufilent soudain, comme des traînées d’hallucinations, l’incongru et le symbolique. Et rien, pas même les supports, eux aussi chargés de souvenirs, ne demeure insignifiant. Dans cette rencontre de l’érudition et de l’allégorique, du passé et du présent, de la rigueur et de l’invention, s’édifie une œuvre déjà possédée par son Idée : une œuvre où la couleur songe, où la pensée se métamorphose en vision, et où la vision, par un étrange retour, s’incarne en peinture.

Et cette peinture, dirigée vers la maîtrise des maîtres anciens, se trouve enrôlée au service d’un modus operandi lui-même d’une rigueur explicite. Exposé au même titre que les œuvres, ce dispositif requiert de l’artiste une recherche historique longue et conséquente, proche du labeur ascétique. Au moyen de travaux préparatoires très poussés, organisés sur de grands rouleaux de papier à la manière d’une frise, Garance tisse un parallèle entre les manifestations du passé et sa vision personnelle de notre époque, ce présent disloqué qu’elle contemple avec une clairvoyance douloureuse.

C’est donc dans l’exercice minutieux de la comparaison, dans l’étude attentive des grands thèmes, des grandes idées et de ces pratiques éparses qui traversent les âges, que se situe le champ d’action de l’artiste. Garance y scrute, avec un soin presque cérémoniel, les dérives théologiques, la symbolique artistique et les apologues antiques ou médiévaux, qu’ils soient éclipsés dans l’ombre des siècles ou flamboyants dans la clarté d’époques révolues.

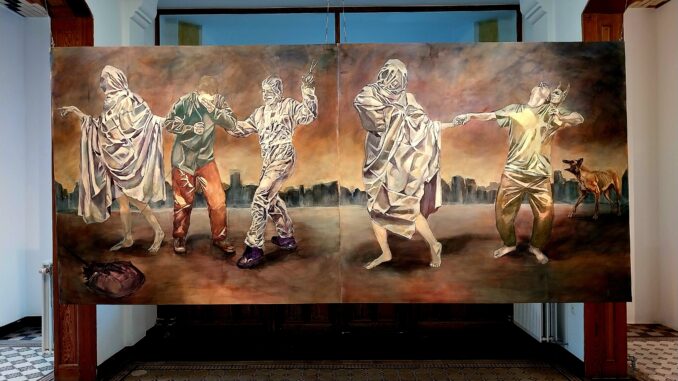

Ainsi, les sermons de Jean Geiler de Kaysersberg, prédicateur rhénan du XVe siècle, se trouvent détournés sur la toile. L’âme jadis triturée par Dieu — mise en parallèle par Geiler avec une recette de civet de lièvre — cède ici la place à l’image que l’Homme contemporain, désigné pour fou, fantasme de lui-même. La folie, suintante à travers ces couches picturales d’exégèse, rampe dans d’autres toiles et s’agite parfois sous l’emprise de chorégraphies lugubres : spectres des danses macabres médiévales, processions de pantins efflanqués de draps, agneau sacrificiel gisant au sol, horde de combinaisons prises dans un carnaval d’ordures et de drames… Ces gigues aux bonnets d’ânes dansent dans des panoramas dévastés, tandis qu’au-dessus de cette cohue d’aliénés s’élèvent les écrits d’Érasme, qui prodiguait déjà, dans son grand livre, une liturgie à la gloire de la démence.

De nombreuses œuvres portent, en outre, des thématiques toutes catholiques — une adhérence trouble que je ne puis ignorer, en tant que Lorrain, et qui s’explique certainement par les racines rhénanes de l’artiste. En Alsace, la foi romaine ne s’est jamais incarnée sous la forme abstraite et décharnée que connurent d’autres provinces : elle s’y est incrustée comme une moisissure tenace, amalgamant la ferveur des paysans à la fascination séculaire des prêches. L’histoire a buriné ses stigmates dans la pierre des églises, le dogme a pétri ses habitants, et jusque dans les replis du droit civil subsiste un régime d’exception qui isole encore le département du reste du territoire. Ce christianisme rhénan, aux sombres effervescences, dépasse les bornes étriquées de la catéchèse traditionnelle ; il s’élève comme une longue et douloureuse ascension de l’âme. Mais c’est aussi une descente, un enlisement volontaire dans l’intériorité, où la scolastique s’érode et se délite, jusqu’à n’être plus qu’une fusion avec Dieu. Et, en chemin, se fait sentir l’attente fiévreuse des fidèles pour un miracle terrestre — qui, fatalement, ne se produira jamais.

Néanmoins, malgré cet intérêt évident pour les coutumes des temps anciens, la peintre n’échappe pas aux tendances qui saturent l’air ambiant, comme de nombreux artistes ballottés par les inclinations de leur époque. Parmi celles-ci, le recours à une transversalité devenue sacro-sainte et un désir maladif de tout maîtriser s’imposent d’eux-mêmes. En dehors d’être le biais d’un art contemporain à valeur conceptuelle, difficile de ne pas voir dans ces recours omniprésents à la sur-explication une tentative illusoire de poser des balises dans un monde où toutes les certitudes vacillent.

C’est indéniablement une peinture d’esprit que propose Garance Gasser, façonnée pour séduire les lettrés, friands de référencement et d’association d’idées. Mais un inconvénient surgit aussitôt : on ne peut s’empêcher de penser que la pâte colorée, l’humeur même de la peinture, se voit dès lors reléguée au rang de prétexte. Dans ce dispositif où tout respire l’annotation et le fichage maniaque, la matière picturale, pourtant de haute qualité, peut se trouver réduite au rôle de simple vernis appliqué sur la charpente cérébrale d’un système.

Alors, que dire de cette démarche sinon qu’elle éblouit autant qu’elle étouffe ? La richesse et la transparence de l’ensemble, additionnées à la maîtrise technique des œuvres, semblent n’être que la surface d’un monde où l’artiste s’impose avec une ferveur contrôlante et contrôlée — une autre forme de démence, en quelque sorte. Dans son système, Garance ne laisse délibérément aucune place au doute : elle explique tout, expose tout. Dès lors, dans cette profusion de références et de discours, le regardeur devient presque un intrus, privé de sa propre subjectivité. Et dans cette exactitude souveraine, la rêverie s’étiole, involontairement mise à mal par le parti-pris de la créatrice.

Mais, à l’instar de Michaël Borremans, les visées de Garance ne se bornent peut-être pas à laisser le spectateur rêveur ou circonspect. Il s’agirait plutôt de dresser, sous le vernis d’une technique et d’un dispositif théorique, un univers saturé d’inquiétudes : un monde où l’œil se heurte à des énigmes résolues en surface mais qui demeurent mystérieuses à un plan supérieur. Au milieu de ce théâtre pictural trouble, peuplé de silhouettes captives et d’ombres obstinées qui se croisent sans se soucier des siècles, on discerne la fragilité dérisoire de la condition humaine, cette pantomime impalpable qui définit l’Être.

« Il n’est pas dans mon intention de faire ici la leçon à qui que ce soit, ni d’imposer un point de vue. Cette démarche n’a été dictée que par le désir de défricher la jungle des possibilités qui s’offrent à un art. Toujours à explorer, et de m’y retrouver moi-même aussi indépendant et libre que possible. »

Ainsi s’exprimait Andreï Tarkovski dans son admirable ouvrage Le Temps scellé, où il entreprend l’exégèse de sa propre cinématographie. Page après page, il lève le voile sur l’architecture intime de ses films, y consigne ses visées les plus secrètes, énumère les influences qui les traversent et restitue le climat de leur genèse, sans négliger l’examen technique. À travers cette exploration patiente et minutieuse, il devient évident que l’essence de son art échappe parfois à toute formule : malgré la rigoureuse annotation de chaque détail, tout n’est pas capturable. Et peut-être la folie de notre temps consiste-t-elle à croire que l’on peut tout expliquer.

Jean-Marc Reichart

Parachronique — Une exposition de Garance Gasser, visible à l’Espace 251 Nord, 251 rue Vivegnis à Liège, jusqu’au 25 octobre. Ouvert les vendredis et samedis de 14h à 18h.

Poster un Commentaire