Une effervescence d’événements, de publications entoure Niki de Saint Phalle : l’événement « Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten » qui se tient au Grand Palais jusqu’au 4 janvier 2026, l’exposition Niki de Saint Phalle, Le Bestiaire magique à Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, la ressortie du film de Niki de Saint Phalle, Un rêve plus long que la nuit (1976), l’ouvrage Niki de Saint Phalle, Les années 1980 et 1990. L’art en liberté, sous la direction de Lucia Pesarane et Annabelle Ténèze, publié par Gallimard, qui accompagne l’expo qui se tient au Québec.

Artistes radicaux, engagés, partageant une même vision de l’art émancipateur et critique, une semblable contestation des normes de l’art officiel, couple dans la vie et dans leur création d’œuvres en commun, Niki de Saint Phalle (1930-2002) et Jean Tinguely (1925-1991) ont développé, en duo ou en solo, des univers — tableaux des « Tirs », sculptures monumentales de « Nanas », « Jardin des Tarots » en Italie, sculptures cinétiques, installations… — qui ont redéfini la sphère esthétique en l’immergeant dans la vie. Premier directeur du Centre Pompidou, visionnaire qui apporta un soutien indéfectible à Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely et qui bouleversa la pratique muséographique, Pontus Hulten (1924-2006) partageait avec eux une veine anarchisante et la défense d’un art décloisonnant, bouillonnant et participatif.

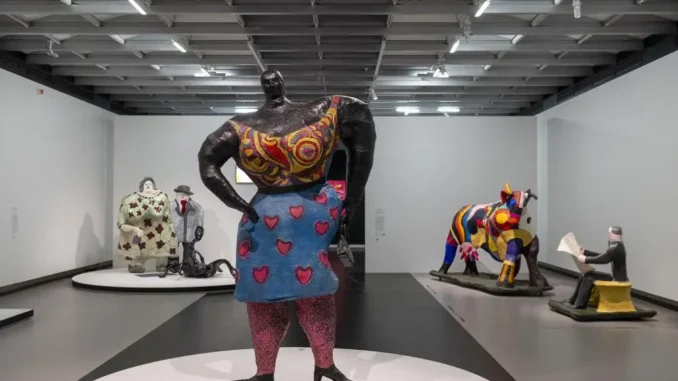

Du « Jardin des Tarots », un projet monumental, socio-politico-esthétique, que Niki de Saint Phalle réalise en Italie durant les décennies 1980 et 1990 aux machines, sculptures sonores et mobiles de Jean Tinguely dénonçant le mythe du progrès et la mécanisation de nos sociétés et de nos corps, des peintures réalisées au fusil (la peintre tirant sur la violence sociétale, sur le patriarcat, sur elle-même) aux Nanas blanches, noires, multicolores, aux formes plantureuses, sortes de Vénus callipyges, de déesses féminines pop et enfantines, le couple mythique a associé la fantasmagorie visuelle, les contes plastiques de fées et d’ogres de Saint Phalle aux machines post-dadaïstes de Tinguely. Flinguer la violence originelle, la rejouer et flinguer la société de consommation, la soumission au machinisme, affirmer une vision écoféministe, s’emparer de l’art comme d’un espace de catharsis individuelle et collective, sauter au-delà des traumatismes, de l’inceste dont Niki de Saint Phalle fut victime à l’adolescence, lancer un bestiaire peuplé de serpents, d’araignées, de dragons, de sirènes, d’animaux fabuleux qui sont autant de doubles ou de projections symboliques d’un espace autobiographique, poser une dynamique créatrice en duo ou avec d’autres partenaires jusqu’à élever toute œuvre au rang d’un agencement né d’un collectif d’énonciation… l’énergie du duo ébranle les cadres de l’art, appelle le public à participer à une aventure imaginaire qui, pulsée par l’intuition, la logique du rêve et la cristallisation d’un monde ludique, transgressif et libre, ouvre des portes intimes aux spectateurs. Jamais, chez l’artiste franco-américaine, le plan du vécu (exploré, transcendé, transfiguré, connecté au reste du vivant) ne fait l’économie d’une alliance avec des motifs intemporels, avec des combats sociétaux. Comme dans Mon secret, son livre autobiographique qui brise le silence de l’inceste, qu’elle ne publie qu’à l’âge de soixante-quatre ans, la part subjective, intime est ab initio reliée à l’échelle du politique et du collectif.

Que l’on perçoive les créatures fantastiques, les crocodiles, les chauve-souris, les nanas dansant sur des dauphins, les lampes chats, le monstre du Loch Ness, les chameaux, les « skinnies », le labyrinthe du « Jardin des Tarots » comme des doubles de Niki de Saint Phalle, comme les figurants d’un théâtre qui exorcise et permet la renaissance à soi ou comme une cosmologie suprapersonnelle, comme l’équivalent d’un voyage ethnographique à l’intérieur de soi aurait dit Michel Leiris ou comme un manifeste écoféministe, de défense des droits des femmes, des minorités, de l’environnement, l’artiste a libéré une grammaire de formes colorées qui renouent avec les sortilèges, les peurs et les songes de l’enfance, qui s’affranchissent de l’espace clos des musées et des galeries pour s’élancer dans l’espace public. Ces « sculptures-corps » comme l’écrit Lucia Pesapane sont irriguées par un tressage de données autobiographiques et d’une symbolique puisant dans les mythologies, les civilisations du monde, explorent un espace artistique devenu un territoire thérapeutique et politique, un sanctuaire réparant les blessures infligées à toutes les formes du cosmos.

Parmi les personnages de la tribu des monumentaux, on mentionnera « Le Cyclop » à Milly-la-Forêt, « Le Dragon » à Knokke-le-Zoute, « Le Golem » à Jérusalem, l’ensemble des arcanes majeurs (sculptures, maisons) du « Jardin des Tarots » à Garavicchio, la gigantesque Nana « Hon/Elle » dans laquelle on entre via le vagin. Tous délivrent des mondes tonifiés par l’affect de la joie où l’humain et le non-humain, mais aussi les visibles et les invisibles, cohabitent dans l’harmonie, interagissent, s’hybrident à l’abri du spécisme, de la destruction que l’humain exerce sur les autres règnes du vivant, sur le monde sauvage. Contestant la séparation entre beaux-arts et art populaire, creusant un laboratoire plastique noué à une dimension théâtrale, Niki de Saint-Phalle n’aura cessé de délivrer un matrimoine de déesses, de guerrières, d’héroïnes, de femmes-animales et de réinventer son style, de réélaborer son langage formel qui, tout en évoluant, demeure reconnaissable au premier coup d’œil.

« Il y a tellement de corridors dans ma maison imaginaire ! […] Non, ce ne sont pas des corridors, je suis dans un labyrinthe. […] Les murs du labyrinthe sont couverts de miroirs. Ils me renvoient mon reflet […] Miroirs, les miroirs sont fragmentés, la lumière est fragmentée, je suis moi aussi fragmentée. » écrit-elle dans son livre Traces.

Véronique Bergen.

Exposition « Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten », au Grand Palais jusqu’au 4 janvier 2026, commissaire d’exposition Sophie Duplaix, conservatrice en chef, service des collections contemporaines, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, scénographie : Laurence Fontaine.

Niki de Saint Phalle, Le Bestiaire magique, Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence, jusqu’au 5 octobre.

Niki de Saint Phalle, Les années 1980 et 1990. L’art en liberté, sous la direction de Lucia Pesapane et Annabelle Ténèze, Gallimard, 224 p., 35 euros.

Reprise de l’exposition « Niki de Saint Phalle. Les années 1980 et 1990 : l’art en liberté, musée national des Beaux-Arts du Québec, jusqu’au 4 Janvier 2026.

Poster un Commentaire