Venue de l’’arte povera’, Marisa Merz (Turin, 1926-2019) affectionne les matériaux les plus divers, souvent très ordinaires. Il lui arrive également d’user de techniques très artisanales comme le tricot. Sa thématique prédominante est le visage qu’elle explore de façons inattendues et qui s’avère empreinte de sa fascination envers la peinture religieuse italienne des XIVe et XVe siècles.

Cette interpicturalité est particulièrement intéressante car elle relie un patrimoine prestigieux avec les pratiques brutes de la fin de la décennie 1960. Adepte de la série, Merz se situe dans une répétitivité nuancée. C’est véritablement une exploration incessante, une démarche qui mène ceux qui se penchent sur son œuvre à une première constatation : il y a tant de personnalités dans ce travail qu’il n’existe pas de mot pour définir sa créatrice.

Toute langue est vide d’un nombre de vocables susceptibles d’exprimer certaines démarches, de définir des êtres ou des choses. Il existe même, paradoxe, un dictionnaire qui leur est dévolu dans lequel des écrivains se sont efforcés de baptiser le jamais dit (« Dictionnaire des mots manquants »éd. Thierry Marchaise, 2016). Marissa Merz est portraitiste. Sans doute. Il y a parfois chez elle des déformations qui la rapprochent d’une caricaturiste. Le substantif visagiste s’applique à des soins de la figure. Tout ce champ sémantique ne tient pas compte du fait que l’artiste scrute, explore un faciès ou un minois, leur accorde une attention visuelle très personnelle. Peut-être que ce qui siérait serait « vusagiste ». Va donc pour ce terme-là qui n’appartiendrait qu’à elle qui, volontairement, intitule majorité de ses œuvres ‘sans titre’.

Galerie de portraits d’une ‘vusagiste’

Peinture et dessin nous offrent des têtes de toutes sortes. Il y a des profils en aplat monochrome, sans autre précision que leur forme en ombre chinoise. Parfois en duo déséquilibré. Voici ensuite un portrait rendu flou par une technique qui s’amuse à l’effacement, la mise à distance du genre mémoire un peu défaillante. Ailleurs le fusain fait surgir un profil en traits déliés, ombres simulées par une accumulation de matière quasi translucide où joue le grain de la toile support. Quelquefois l’imprécision ambigüe laisse discerner un personnage tenant davantage du simiesque que de Don Juan.

Un autre de veine similaire se voit flanqué d’un tissu chiffonné genre mouchoir de poche, pansement inusité, presque vulgaire. Un être fantomatique semble confronté à une créature géante. La parodie signale un profil lisse déséquilibré par une tignasse domptée par un filet. Une femme aux mains jointes durant quelque prière s’allonge verticalement, encadrée d’une chevelure qu’on imagine descendre au moins jusqu’à la taille.

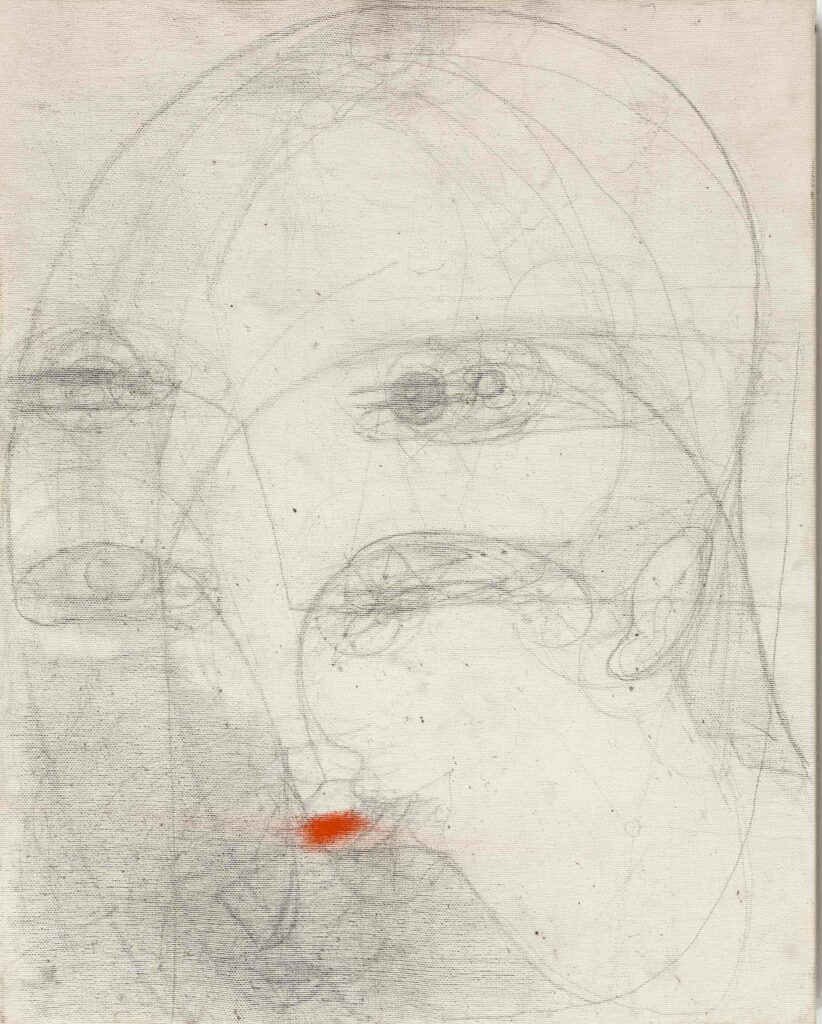

Certaines figures, puisque l’artiste restait fascinée par l’art religieux de la Renaissance, ont un statut de ‘Madone’. Ainsi celle de Mars, radieuse par les coloris, ouverte vers l’au-delà par une partie centrale traitée tel un portique d’église vide, un vide barré seulement de l’esquisse d’une bouche rougie. Quelques travaux intriguent par la complexité de leur composition. Une galerie de petits formats forme une tribu familière. Les plus intrigantes sont les figures imbriquées, ces visages surgis à l’intérieur d’un autre. Comme s’il s’agissait d’une rêve concrétisé par le dessin, d’un souvenir entrevu dans une mémoire mais pas vraiment indentifiable, d’une pensée fugace à peine saisissable malgré sa récurrence obsessionnelle.

Pour ce qui est des sculptures, elles peuvent arborer une structure de masque genre carnaval. Un pavé d’argile non cuite sert de matériau serti de quelques traits grossiers rouges et profitant d’une excavation dans la matière pour se doter d’une orbite où l’ombre tient lieu de globe oculaire. Peut-être dans la lignée des grotesques d’autrefois. Tel autre, sur un socle de bobine à fil de cuivre, a le crâne ouvert, la face déchirée, béante comme une victime de la guerre.

Soudain surgit, offert sur un pseudo-emballage en métal, un torse en paraffine accueillant une tête ahurie aux lèvres prêtes à sucer, coiffée d’une pilosité noir charbon. Une physionomie étirée vers le haut, comme née sous les forceps, joue d’une présence pateline.

La production de Merz semble alterner sans cesse en une finition délicate et un abandon au brut d’un geste inachevé laissé en suspens. Certains tableaux à dominante bleue (coloris traditionnel du tissu porté par la Vierge Marie, cette teinte est chargée d’une symbolique particulière) sont fort gestuels, se présentent comme des lieux de rencontres entre des périodes de l’histoire de l’art. Ils brassent des pratiques anciennes, des audaces de mise en espace récentes. On peut s’amuser à repérer des allusions, des pastiches, des emprunts. Çà ou là, des traits noirs, similaires aux baguettes de plomb qui maintiennent les morceaux d’un vitrail.

Pratique du tricot métallique

Tricoter avec du fil de cuivre permet d’étranges et fascinantes réalisations. Elles tiennent évidemment d’abord de l’insolite de la démarche mais également à l’érotisme lié au choix de la géométrie essentielle des œuvres. Le triangle en est le motif principal. Il suggère d’abord la forme par excellence des poils pubiens coiffant le sexe féminin. Le fil de cuivre, d’usage récurrent dans les installations électriques de l’architecture, suscite quelque analogie avec l’énergie sexuelle. Ce même triangle est aussi celui du slip minimaliste qu’est le string. Possible aussi qu’il s’agisse, aux yeux de croyants, de la géométrie de la Trinité des chrétiens.

La pratique couturière – familière du coton ou de la laine – que Merz utilise est d’ordinaire davantage proche de l’artisanat que de l’art. Se servir de métal déplace évidemment sa portée visuelle et l’éloigne du pratique, de l’utilitaire. Ces créations-ci appartiennent au domaine de l’espace, celui de la sculpture. Impression qu’accentuent les tiges métalliques qui les transpercent, les écartèlent et les soutiennent. En combinant métal et nylon, l’artiste obtint une production singulière devenue plus organique.

Le fil est associé à la peinture. Il peut s’avérer intrinsèque autant que prolongement dans le lieu. Il relie alors un tableau avec l’espace environnant, de manière à associer les deux dimensions d’une toile avec les trois d’une sculpture. Ainsi, un assemblage sur papier, aux couleurs très diverses, consacré à une physionomie originale puisque en partie transparente, comme entrouverte dans la direction d’un autre monde lui-même entrevisible.

Marina Merz est mal connue du moins dans nos pays. Elle reçoit ici un hommage qui tient compte de sa production très obsessionnelle qui l’intègre de manière très efficace dans un pan de l’histoire de l’art récente où les nouvelles positions esthétiques se sont accumulées et même télescopées.

Le 7e art en annexe inattendue

Le LAM, on le sait, est en partie consacré à l’art brut. Ses équipes ont restauré un projet pharamineux, aussi fou et aussi grandiose en son genre que le palais du Facteur Cheval, celui de Guy Brunet (1945, Viviez). Ce fils d’un projectionniste itinérant devenu plus tard gérant de salles de projection a baigné depuis sa prime enfance dans un univers de films, allant même jusqu’à aider son géniteur pour manœuvrer l’appareil de projection.

Enfant, il dessinait déjà actrices et acteurs d’Hollywood. Peu à peu il a rassemblé une documentation considérable. Il s’est mis à écrire un premier scénario. A rêvé de le tourner. Il a donc peint et découpé dans du carton des tas de vedettes en grandeur nature ; il leur a imaginé des décors. Il a mis en scène ses créations, a appris à imiter certaines voix de stars et a joué son histoire en s’emparant de tous les rôles. Il a conçu les affiches annonçant leur sortie.

Peu à peu s’est constitué un univers mi-concret (documents et matériel inutilisé de son paternel), mi-rêvé (au point de fonder sa propre compagnie cinématographique « Paravision »). Tout cela s’est retrouvé dans un bâtiment complètement envahi. Au moment où tout risquait d’être abandonné, détruit, oublié, une association de personnes, parmi lesquelles les équipes du Lam et des responsables du Fresnoy, se sont attelées à la restauration de cet univers prolifique fragile mais fabuleux.

Résultat, une expo où il est possible de circuler entre des centaines de silhouettes sorties de génériques les plus hétéroclites. On voit, on entend, on regarde : nous voici aux côtés de Guy pour l’écouter vivre son projet impensable, d’assister à certaines séquences de ses films, de s’immerger dans le travail de toute une vie, plein de passion, d’obstination, de créativité.

Michel Voiturier

Au LAM, allée du Musée à Villeneuve d’Ascq (Fr) jusqu’au 22 septembre 2024 : « Ecouter l’espace (Marisa Merz) » et « Le cinéma de mon père ». Infos : +33 (0)320 19 68 68 51 ou www.musee-lam.fr

Merci de ces decouvertes

Dommage qu il n y ait pas plus d images

J espere voir des oeuvres de marisa merzun jour

Marc