Pour la 3e édition de sa triennale, « Border » a focalisé son contenu sur un hommage urbain au Modernisme en tant que courant ayant irrigué une bonne partie du XXe siècle. Il n’y a pas de dates extrêmement précises pour l’encadrer mais en général on le situe entre les années 1920 et 1980. Période où les avancées scientifiques ont fait florès et surtout où les arts ont vu se succéder des avant-gardes en pagaille.

Bien que ce soient surtout les capitales qui ont connu les bouillonnements les plus radicaux, ce qui s’y passait a laissé ses traces un peu partout. Tournai n’a pas échappé au désir de modernité d’une série d’artistes et d’architectes citoyens du cru et d’autres créateurs ayant lien avec la cité et notamment son Académie des Beaux-Arts et l’Institut Saint-Luc. « Border 3 » donne l’occasion de s’y intéresser et de découvrir des réalisations qui ne manquent pas de qualités.

La littérature n’est pas en tête. Elle a néanmoins connu René Purnal (1998-1970) qui, s’il n’a pas réussi à Paris une carrière rêvée comme dramaturge, il fut au moins un excellent critique et surtout laisse quelques recueils poétiques à l’écriture exigeante et dense. Il a aussi permis à des amis artistes de peindre des portraits de lui sortant des normes trop classiques dominant à l’époque. Voici ce qu’il écrivit en guise de préambule au catalogue du Cercle artistique local en 1922 dont le rôle de support actif de la vie culturelle ne s’est jamais démenti : « Synthèse, synchronisme, dissonance et asymétrie, rien n’est assez souple pour traduire les méandres d’une vie surbougeante, toute pleine, calibrée d’instinct, aigüe en frissons et en nouveauté. » Il ajoute : « C’est dans toutes les formes de l’art que se manifeste ce besoin de violence et de fantaisie, ce goût de sentir autrement, de changer les perspectives trop bien établies, de crever les moules trop étroits, pour tout dire de vivre dangereusement […]»

Peintures et gravures

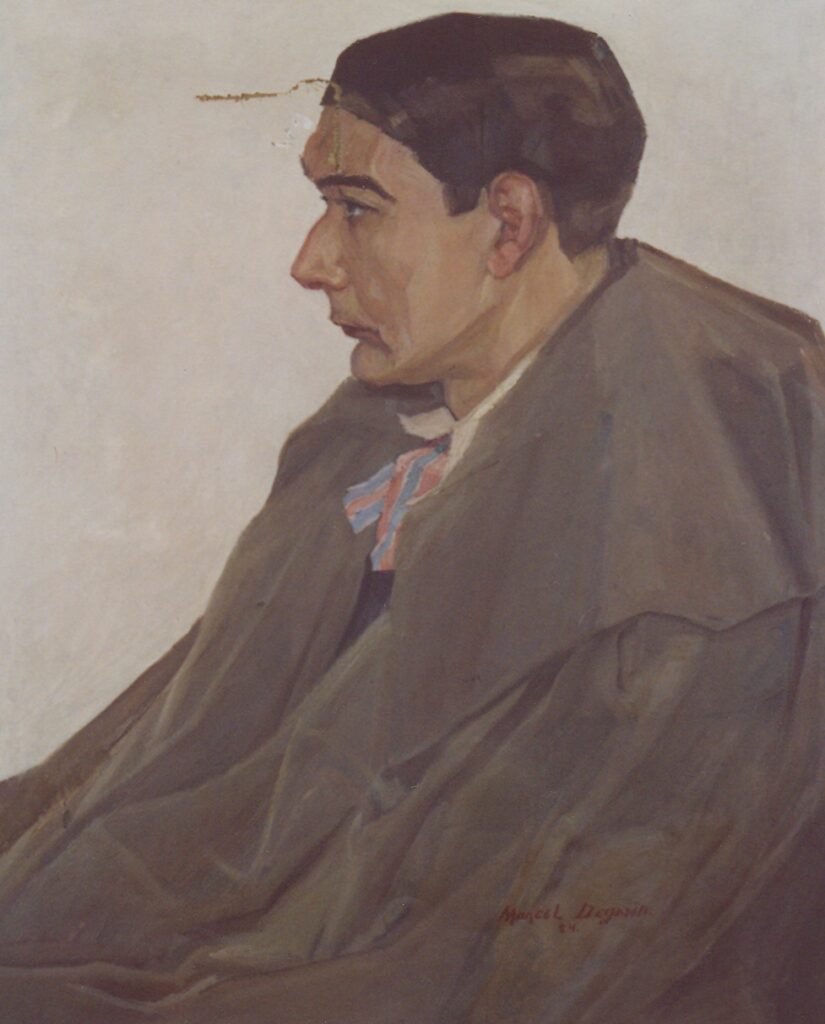

Le portrait de Purnal que Marcel Degand (1898-1957) a peint en ces années-là est emblématique de sa personnalité tourmentée ; le travail pictural sur l’atmosphère nocturne qui l’encadre est remarquablement peu conventionnel. Une autre toile installe le poète de profil. La luminosité ambiante fait ressortir une silhouette engoncée dans les plis tortueux d’un manteau et le visage restitue une intense réflexion intérieure. Son autoportrait au chapeau, gros plan sur un visage, le dépeint posant un regard direct sur le monde tandis que le tableau d’une jeune femme suggère sa mélancolie sous une chevelure cerne.

Roméo Dumoulin (1883-1944) fut plus fantaisiste pour dessiner ses contemporains. Un de ses tableaux conservé à Tournai offre une perspective étonnante de l’envol d’un ballon. Par contre, sa «Thérèse » dressée dans une clarté brumeuse incarne une solitude véritable. Emile Salkin (1900-1977) crayonne vivement un Roger Dudant (1929-2008) en plein élan vers le vivant. Lui-même signe une aquarelle à propos du Pays Blanc reconstitué en un paysage industriel au moyen d’une répartition d’allusions visuelles réparties dans l’espace.

Un bouquet de Rodolphe Strebelle (1880-1959) éclate en coloris, fait la nique à la sage symétrie pour se centrer autrement dans la surface. « La femme devant une commode rouge » surprend son modèle de dos, insiste sur le contraste entre rouge et bleu. Edgar Tytgat (1879-1957) s’amuse d’ondulations fantaisistes. Christiane Lussie-Mercier (1914-1995) prend plaisir à saisir une gamine au jardin, jouant avec le déséquilibre d’une chaise à losanges et d’une végétation décorative. « La dame en gris » de Jean Winance (1911-1999) valorisée par un échantillonnage de tissus semble pasticher avec élégance les poses convenues propre au genre. Quant au portrait de son fils, il y privilégie les plages colorées plutôt qu’une figuration réaliste, contrairement à son autoportrait sur fond ambigu entre ciel chargé ou mur tapissé. Si la mère avec son enfant demeure plus académique, on y sent l’influence du groupe Nervia auquel il adhéra. Une gravure sur bois et son austère noir et blanc mise sur une stylisation fluide. Une autre met en panoramique des sections de l’Académie où il enseigne. Chez Fernand Allard-l’Olivier (1883-1933), trois portraits à l’huile expriment un attrait vers des couleurs qui ne manquent pas de contrastes.

Deux études de Jean Leroy (1896-1939) attestent d’un courant à l’esthétique plus affirmée. Celle qui met en valeur les corps de travailleurs installés dans la réalité laborieuse. Loin d’un expressionnisme tourmenté et d’un romantisme sentimentalisé. Victor Noël (1916-2006), avant de s’engager résolument dans l’abstraction géométrique, décrit un paysage rural touffu bouleversé par l’activité agricole.Dans les carrières et fours à chaux d’Antoing, Kurt Peiser (1887-1962) met en évidence l’aspect collectif du labeur.

Deux ironiques lurons viennent égayer grâce à une facture personnelle qui ne craint ni le dérisoire, ni l’humour parfois ravageur, ni le formalisme travesti, voire pulvérisé. Lionel Vinche (1936) et son joyeux « Mirage de Caïn » et Pierre Caille (1911-1996) avec ses silhouettes de collages et de découpages, ses personnages sur faïence. Son « Marcheur » a la même dégaine rigolote que ceux qui arpentent, à Bruxelles, la station de métro Botanique.

Avec Edmond Dubrunfaut (1930-2007), le monde ouvrier devient thème récurrent. Figuration parfois stylisée, souvent moins encombrée par la minutie de détails que par des attitudes réalistes. Louis Deltour (1927-1998) sera aussi de cette aventure humaniste et de la relance de la tapisserie à Tournai avec le groupe « Forces murales » après la guerre 40-45. Si cette aventure tournaisienne fut brève, le rapport local avec l’art des liciers ne cessa pas et par le tissage à partir de nombreux projets et par des biennales internationales de la tapisserie. Les débuts sont dans la lignée du français Lurçat comme en atteste « La femme aux tournesols » de Dubrunfaut ou « Les métiers féminins » de Michel Holyman (1924-1966) qui paraissent aujourd’hui plutôt sexistes.

René Magritte (1898-1967) fait un clin d’œil complice, non pas avec sa veine étrange de surréaliste, mais avec une affiche de concert qui rappelle la place de la musique mais aussi celle d’une publicité dont la forme est la séduction à travers un jeu de courbe, la fantaisie des music-halls et la provocation d’une femme qui se pavane en smoking.

Architecture et sculptures

Le lieu qui abrite cette exposition, la Maison de la Culture, est significatif d’un modernisme visible sur la maquette du projet de Simone Guillissen-Hoa (1916-1996). Grâce à elle, volume et luminosité, revêtement de façade en cuivre et aussi choix du design des horloges ainsi que d’un mobilier dont il ne reste, hélas !, pas grand-chose. Un autre architecte, Henry Lacoste (1885-1968), natif de la cité des 5 clochers, a marqué la région de son empreinte, par exemple, avec l’église et la maison communale de Bléharies édifiées après la première guerre mondiale. On lui doit la brasserie « Le Carillon » sur la grand-place de Tournai, bâtiment actuellement en rénovation, qui abrita une partie de la première triennale « Border ». Demeure une porte métallique remarquable en voie de restauration.

C’est d’ailleurs un sculpteur plutôt novateur, collaborant avec Lacoste, Nathan Imenitoff (1884-1965) qui a agrémenté cette entrée latérale pour le moins insolite mais accueillante avec ses figures expressives à la façon de masques de théâtre. Lui encore qui réinvente d’expressives gargouilles contemporaines et imagine une structure mouvementée pour le balcon du même édifice toujours à portée du regard des passants. Plus modestement, et en rapport direct avec la littérature, l’architecte Léopold Henno (1907-1993) est chargé du projet du cimetière des poètes, créé à l’instigation de l’académicien Géo Libbrecht (1891-1976), inauguré en 1971 au Mont Saint-Aubert. S’ensuivit la mise en place d’un sentier des poètes, lieu de randonnée jalonné d’aphorismes gravés dans la pierre, enrichi périodiquement par de nouveaux noms.

Sinon, la sculpture demeure assez conventionnelle. A l’exception de George Grard (1901-1984) qui effaroucha les esprits timorés, irrita les pères-la-pudeur, déclencha une polémique virulente dans la presse locale avec sa « Naiade » trônant désormais sur un pont. Parmi quelques autres de ses créations, voici aussi une miniature de « Femme se coiffant » qui, en grand, attend les visiteurs du Musée des Beaux-Arts. Sa perception monumentale de la charnalité donne à ses statues une présence vivante.

Maurice de Korte (1889-1971), Albert Baisieux (1918-1949), Nelly Mercier (1905-1998), Stella Laurent (1915-1983), Hélène Vandenbroeck (1891 -1985), sont sagement installés dans un réalisme traditionnel. Il est vrai que les pièces exposées ne sont pas toutes les plus réussies. Parfois, c’est en plein air qu’elles prennent leur vraie valeur. Il en est ainsi pour les bas-reliefs réalisés par Mercier et Laurent sur une façade de l’hôtel de ville. Il n’y a finalement qu’ Antoine de Vinck (1924-1992) qui s’embarque dans le modernisme, au centre de la verdure d’un patio de la Maison de la Culture, où il a planté ses « Totems » abstraits.

Patrimoine collectif

À part quelques collections privées, la majorité des pièces exposées viennent d’institutions locales : Musée des Beaux-Arts (conçu par Victor Horta [1861-1947]), MuFim, TAMAT. Le fond « moderniste » régional recèle encore bien des curiosités. Et l’engouement pour des balades urbaines n’est pas prêt à se tarir. Des livres récents y sont consacrés qui éclairent et combleront les amoureux de patrimoine. Que dire des façades Art Déco du boulevard du Roi Albert ou à l’avenue du 3e Chasseur à pied avec leur géométrie caractéristique ! Sans oublier des portes à motifs métalliques tel que ce soleil rayonnant en fer forgé 41 rue Albert Asou. Et tant d’autres lorsqu’on prend le temps piéton d’observer.

Ces dernières années des œuvres ont été insérées dans le tissu de la cité amenant leur degré de modernité. D’autres sont à l’abri comme, par exemple, des tableaux abstraits monumentaux de Joseph Lacasse (1594-1975) au Bureau du Tourisme. Nos cités, trop familières peut-être, victimes de trajets automobiles trop rapides, négligées par des existences trop encombrées d’activité et d’obligations méritent sans doute d’être regardées avec une attention plus soutenue et curieuse. Nous y découvrirons autant si pas davantage qu’en visitant des contrées moins proches. Cela pourrait peut-être être étiqueté « regard écologique ».

D’ailleurs, la conception de cette expo a voulu insérer le présent au milieu de ces témoignages d’hier. Des étudiants de l’Académie des Beaux-Arts ont accepté de témoigner avec leur pratique artistique personnelle de leur perception des « Modernismes ». Clara Lebelle a choisi sept façades et les a transposées avec encres et crayons de couleurs en des résumés architecturaux qui font apparaître l’essentiel de la construction et la rehausse des coloris joyeux d’une poésie suggestive. Un groupe de la section photographie a planché sur des éléments du « Carillon » en prenant des clichés du lieu et en utilisant pour les développer la technique du cyanotype jusqu’à obtenir des images bleues baignées d’étrangeté. Enfin, pour pallier l’absence d’une tapisserie de Tapta (1926-1997), abimée par le temps, Zoé Beudin et Nawel Zaïdi ont dressé dans la montée d’escalier du hall un ensemble de 1175 cônes de plastique pour teinture afin de former un ensemble monumental abstrait en hommage à cette créatrice qui, entre autres, géra l’Atelier Structure de la Fondation de la Tapisserie à Tournai.

Michel Voiturier

« Modernismes. Les ateliers tournaisiens (1920-1980) » à la Maison de la Culture de Tournai jusqu’au 13 septembre 2025. Infos : +32 (0)69 25 30 80 ou www.triennaleintersections.be

Compléter : Jacky Legge, Thibaut Ghils, Pieter-Jan Lachaert, Robin Legge, « Tournai Modernismes, Le quartier du Palais de Justice », Mons, Musea Nostra, 2025, 206 p. (18€).

Robin Legge, Jacinthe Folon, « Tournai au fil de l’eau Balade en images », Mons, Musea Nostra, 2025, 136 p., (14€)

Vœu exprimé par Mme Marcelle Purnal auprès du dépositaire, ce portait du poète Purnal par DEGAND, devrait rejoindre la collection du Musée des Beaux-arts de la ville de Tournai à l’issue de cette remarquable exposition accessible jusqu’au 13 septembre prochain.