Jusqu’au 8 juin encore courent, au FOMU d’Anvers, quatre passionnantes expositions : de Lee Miller, Mashid Mohadjerin, Chrystel Mukeba et, last but not least, autour de Katja Mater (d’une durée d’un an, celle-ci). Incarnations parfaites, si pas volontaires, de quatre missions certainement essentielles d’un musée, en ces temps d’images particulièrement troublés et de fragilisation des institutions: relecture historique, ouverture à la recherche, soutien à la jeune création et engagement dans la diversité…

À tout(e) seigneur(e)?…

La première exposition, « Lee Miller in Print », est la première rétrospective d’envergure en Belgique consacrée à cette figure emblématique et quasiment historique, sous l’angle particulièrement approprié et minutieux de la diffusion de son travail à travers la presse. Lee Miller (1907-1977), mannequin, correspondante de guerre, photographe, compagne de route des surréalistes et artiste protéiforme, a effectivement marqué son époque par sa vision unique, son implication, sa trajectoire de vie à la fois riche et singulière, pour ainsi dire insaisissable. Si elle a évolué dans les cercles surréalistes à Paris autour des années 1930, elle réalisait en parallèle des photos de mode pour Vogue et Harper’s Bazaar, forte de son expérience de mannequin et de son habitude de poser aussi devant l’objectif. Si sa vie et son œuvre sont impossibles à résumer ici, on se contentera de rappeler que son physique avantageux ne lui a pas uniquement facilité la vie (de jalousies possessives en remariages hasardeux), faite d’aventures et de traumatismes, pour certains probablement enfouis à jamais; et que son travail, exemplaire dans la façon dont il lui a permis de « traverser le miroir » (1) (de femme-objet photographiée à femme-sujet photographiant, décidant de sa carrière) n’aura échappé que de peu à ce qu’on n’appelait pas encore une forme d’invisibilisation insidieuse— ou du moins à une disparition par négligence tacite, qui ne fut pas le fait du fils, Anthony Penrose; c’est à sa ténacité que l’on doit une bonne part de cette sauvegarde et de cette reconsidération.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lee Miller malmènera en effet les codes et les conventions en devenant photographe et correspondante de guerre, immortalisant des moments cruciaux dans un contexte où peu de femmes occupaient ce rôle. Son œuvre (notamment sa série remarquée sur le Blitz à Londres), publiée dans des magazines prestigieux et internationaux aussi bien que dans les publications des Alliés, révèle un regard personnel et sans préjugé sur cette période tumultueuse, notamment sur l’épisode particulièrement pénible de la libération des Camps, qu’elle fut parmi les premiers (premières en l’occurrence) à photographier. À ce titre, on soulignera la sobriété et la qualité de la mise en place des documents historiques, car en suivant le fil rouge des publications, sans excès didactique ni anecdotique, on se dispense ici de la joliesse des redéploiements surréalistes (on a largement donné un peu partout dans la commémoration, l’année dernière) aussi bien que de effets frappants voire nauséeux liés à la révélation des horreurs de la Shoah, ou encore des passerelles hâtivement jetées entre vie privée, vie publique et œuvre plastique.

L’exposition, conçue initialement par le Museum Boijmans Van Beuningen, mais aussi le catalogue touffu et rigoureux qui l’accompagne (2), replace les images de Lee Miller et ses articles (d’elle ou à propos d’elle) dans le contexte de l’évolution de la photographie au XXe siècle, et notamment de l’utilisation de la photographie comme outil illusionniste et instrument de propagande. Elle fait droit à la trajectoire étrange et complexe de cette pionnière, que la folie du siècle et l’histoire des images —syndrome révélateur voire annonciateur — ont bien failli mettre un peu trop sous l’éteignoir…

Mashid Mohadjerin, Chrystel Mukeba

L’exposition « Spiraling Outward » de Mashid Mohadjerin, qui explore la complexité des identités et des expériences personnelles à travers une série d’œuvres visuelles et interactives, sera pour beaucoup une découverte et elle vaut également le détour. Mohadjerin, artiste belgo-iranienne, utilise la photographie, la vidéo et l’installation pour questionner les notions de mémoire, d’appartenance et de transformation. Son travail met en lumière la manière dont les récits individuels s’entrelacent avec des contextes sociaux et politiques plus larges, créant un dialogue entre l’intime et le social, le personnel et le collectif. L’exposition invite le spectateur à une réflexion nuancée sur la manière dont nous concevons, percevons et projetons notre propre identité dans un monde changeant, en proposant une expérience à la fois multisensorielle — de grâce, n’allons pas jusqu’à parler d’immersif — et sensible. On soulignera notamment la qualité de présence, comme enivrante, de ses projections vidéo superposées ou, un brin surréalistes encore, secouants en tout cas, ses photomontages et collages débridés. Thumbs Up (2019) est pour sa part une compilation d’images de Maedeh Hojabri issues d’Instagram: elle fut arrêtée en 2018 pour avoir dansé en public de façon jugée impudique, et avoir donc défié les restrictions imposées aux femmes dans un Iran indécrottablement masculiniste, qui tente encore de museler la résistance des jeunes générations…

Un étage plus bas, plus timide et discrète car encore en construction, la proposition « I’ve Never Seen My Father Cry » de Chrystel Mukeba (soutenue et rendue possible, il faut le dire, par une bourse du FOMU!) (3), raconte un épisode très personnel et marquant: son premier voyage en RDC, avec son père, Congolais d’origine. Par petites touches, certes encore impressionnistes, « Je n’ai jamais vu mon père pleurer » explore le passé du père mais aussi celui de la photographe, reflète la complexité des expériences de diaspora : douleur des arrachements, fragilité des retours ou des retrouvailles (hésitante, la vidéo est assez révélatrice) et l’entre-deux qui en résulte ; la quête de réponses autour de l’identité et de l’histoire familiale, et le douloureux silence auquel se heurtent les questions. « Homecoming » est le premier volet de ce récit autobiographique de Mukeba, et le visiteur pourra presque s’étonner du confort (de production ou de monstration) dont il a pu bénéficier à ce stade; il attendra surtout, comme le dit la formule consacrée, « la suite », où l’on trouvera sûrement davantage d’épaisseur et la patte délicate de la photographe, son sens des instants suspendus qui faisait précisément l’attrait de son travail précédent (Les Instants, ARP éditions, 2022). Et que l’on retrouve ici, même si c’est moins le propos, à travers un émouvant portrait du père, en noir et blanc, de trois-quarts dos…

No Longer Not Yet

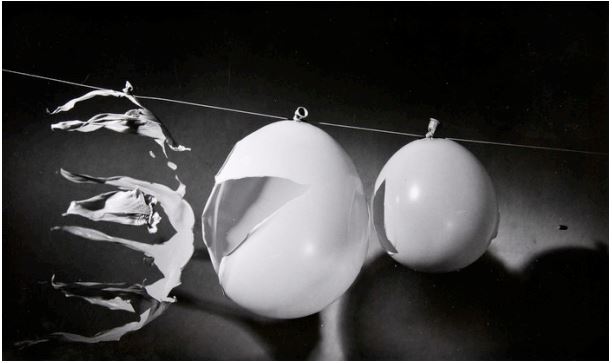

De temps, il est encore question, sous toutes ses coutures, dans l’exposition collective « No Longer Not Yet », conçue par l’artiste néerlandaise Katja Mater, et pas seulement parce que celle-ci dure… un an!, soit jusqu’en février 2026. « No Longer Not Yet » explore librement les collections du musée à travers ce thème précis, le transformant surtout en espace à travers des installations qui mêlent objets anciens et œuvres plus actuelles. Katia Mater, artiste, cinéaste, rédactrice et enseignante née en 1979, qui vit et travaille entre Amsterdam et Bruxelles, joue ici avec la perception du flux et de l’écoulement, le rythme corporel, la mémoire et l’invisible, proposant une expérience diversifiée et stimulante, souvent bouleversante, à la fois sur le plan émotionnel et en ceci qu’elle chamboule nos habitudes de pensée, de perception, d’appropriation: du temps, de l’espace, mais aussi tout simplement de la photographie en tant qu’image, trace, objet concret voire fétiche, apparition et disparition tout à la fois. Mater met en valeur des détails souvent ignorés, comme une inscription au dos d’une photo ou l’impossibilité de découvrir, de certains albums fermés, autre chose que la simple date. Elle amène des façons de voir décalées (miroirs et inversions, projections, présentation insolite) tout en créant de nouvelles œuvres inspirées de la collection, notamment autour du Kaiserpanorama, spectaculaire dispositif de visionnement collectif et stéréoscopique datant de 1905, et fleuron des collections du Musée. On pointera, parmi tant d’autres, le plaisir de découvrir d’anciens travaux de Marie-François Plissart déployés sur table plutôt que consultables en livres (la perception du temps et de l’espace, sujet même de son photo-roman Droits de regard {1983}, s’en voit toute chamboulée et peut-être même enrichie), la mise en lumière de facettes de Suzy Embo trop peu connues par ici, ou encore une myriade de petites perles (4) dues à des artistes ignorés ou oubliés, des amateurs souvent anonymes qui confirment — et c’est réjouissant — que, davantage qu’une logique purement auteuriste et chronologique, ce sont les images singulières, les pratiques marginales et les dispositifs inventifs qui intéressent et mobilisent la commissaire.

Si le judicieux travail curatorial de Mater (5) invite à une réflexion sur la temporalité et la perception, il accompagne plus largement ce questionnement que plus d’un mélancolique inquiet pourrait nourrir intérieurement, en cette saison où fleurissent les IA sans fond, les effets sans forme et les selfies sans âme: ce pressentiment, qui a quelque chose de l’archaïsme ou précisément de l’anachronisme, cette conviction que la photographie n’aura bientôt plus rien à nous (dé)montrer, plus rien à dire en tant qu’image, mais que sa dernière façon de tenir debout (et de nous faire tenir à elle) consistera en la qualité inégalée, et vertigineuse, de son ancrage dans le temps, dans l’évolution et la révolution du phénomène de durée. Elles-mêmes sûrement révolues, éternellement à retrouver… Le reste, ou ce qu’il en reste, ne sera donc sûrement, comme le prophétisait déjà Valéry en son temps(6), que littérature.

emmanuel d’autreppe, avril 2025

(1) C’est de cette idée que Sylvain Roumette tira le beau titre de son excellent portrait documentaire, Lee Miller ou la Traversée du miroir (1995).

(2) En version néerlandaise et anglaise uniquement.

(3) Sur une suggestion du Centre nomade des Arts Moussem, partenaire du FOMU. Cette bourse entend « contribuer au développement de la carrière artistique des photographes en Flandre », stimuler « le dynamisme et l’innovation », mais aussi élargir au sein du FOMU un regard « polyphonique, en termes d’expositions comme de développement de sa collection »; elle bénéficie du soutien de mécènes, les FOMU Patrons.

(4) On pointera notamment une jolie série non attribuée sur la célèbre éclipse de soleil d’avril 1912, celle-là même qui valut à Eugène Atget de faire la couverture du premier numéro de la… Révolution surréaliste quelque temps plus tard, à son corps défendant!

(5) On soulignera aussi l’aide précieuse d’Ingrid Léonard, de Sonia Mutaganzwa et du reste de l’équipe du FOMU, aussi bien dans la conception de l’expo que dans celle de l’indispensable catalogue, bel objet disponible (gratuitement!) en néerlandais, français ou anglais.

(6) Dans son discours à l’occasion du centenaire de… la photographie!

Poster un Commentaire