— L’avènement de l’autocensure des artistes —

Une opinion rédigée par Jean-Marc Reichart

L’Art et sa censure… Dire qu’il s’agit là d’une vieille histoire d’amour serait céder à la facilité, même si l’on reconnaît volontiers que la création a toujours cohabité avec le caprice muselant des juges. Dire aussi que l’un enfante l’autre relève encore d’une évidence criante, tant l’histoire des chefs-d’œuvre est tissée de toiles déchirées, d’interdits et de scandales.

Mais qu’est-ce donc que la censure, sinon l’instrument des âmes veules et des pouvoirs tyranniques, brandi pour bâillonner l’éclair d’une Vérité trop nue, trop belle, mais parfois aussi trop affreuse pour des yeux effarouchés ?

Suivez alors l’étoile de l’intouchable Morale, propre à une société, et vous trouverez aussitôt l’ombre projetée de sa censure. Mais gardez-vous de l’illusion : le rayonnement de cet astre n’a d’éclat que le reflet d’une époque, et son influence change toujours avec les caprices des siècles.

Aujourd’hui, l’Art semble encore et toujours mourir, mais plus vraiment dans la fulgurance des interdits d’antan. Non… Il s’avorte désormais dans la lente et douce asphyxie d’un conformisme étrange devenu multipolaire. Dans l’intrication d’un monde où un étouffant édredon rempli de milliards de plumes a remplacé la réprobation directe. Un monde que sa propre complexité a rendu farouchement hygiéniste, où l’on ne tue plus les œuvres de front mais où l’on veille, simplement, à ce qu’elles ne naissent pas.

La censure aux mille visages

Pour poser la réflexion, souvenons-nous de ce terrible affront infligé au Déjeuner sur l’herbe de Manet, qui, en 1863, fut jeté aux valets du conservatisme. Une femme nue, banale et crue, trônant parmi des hommes vêtus — cela seul suffisait à embraser les entrailles d’une société trop lâche pour regarder en face ses propres désirs. Ainsi, le pinceau de Manet fit, à l’époque, littéralement vaciller les consciences. Et quelle tempête ! Quelle obscénité prétendue, mais pourtant quelle pureté et quelle franchise dans ce sublime affront ! Dès lors, même aux tréfonds d’un rigorisme des mœurs très strict, tout était paradoxalement lumineux de clarté. Car, en ce temps, la pudibonde morale, bien identifiable et bien identifiée, servait ouvertement de phare aux interdits.

En comparaison, voici qu’en 2023 une nouvelle pantomime se joua au Palais de Tokyo. Miriam Cahn, avec son tableau Fuck Abstraction, fut livrée aux associations puritaines, ces hérauts modernes d’une moraline zombie. Jugée « pédopornographique » par des voix trop stridentes, l’œuvre faillit succomber sous la hache judiciaire de nouveaux inquisiteurs, mélange indigeste de progressistes moralisateurs et de réactionnaires outrés. Mais ici, le tribunal de Paris, dans un sursaut de dignité, refusa de céder. L’Art, une fois de plus, resta debout, légèrement meurtri (un tableau fut dégradé), mais, au final, invaincu.

Ainsi, en fléau instoppable, la censure rôde toujours, tel un bourreau avide de silence et d’obéissance. Mais aujourd’hui, en Occident, il est fréquent que cet exécuteur change de cagoule. Il ne porte plus uniquement le plastron clérical, le bâton des dictatures historiques ou la toge du pouvoir central d’antan. Non. Il peut désormais arborer les atours d’un militantisme noble en apparence, tout comme ceux, d’ailleurs, d’une soi-disant pureté religieuse qu’on qualifie à juste titre de fondamentaliste. Mais aussi, grande nouveauté, il peut se faire la voix d’une étrange néo-morale. Une éthique inédite, à la forme éparse mais aux conséquences très concrètes, produit direct de l’interconnexion technologique des points de vue.

La voici donc, la bête nouvelle : une hydre aux têtes très différentes, qui s’attaquent entre elles, mais qui avance malgré tout, vengeresse. Elle prétend protéger, elle prétend sauver, elle prétend défendre, mais au fond, dans son essence, elle ne désire qu’une chose : le retour honteux du bâillon et des chaînes.

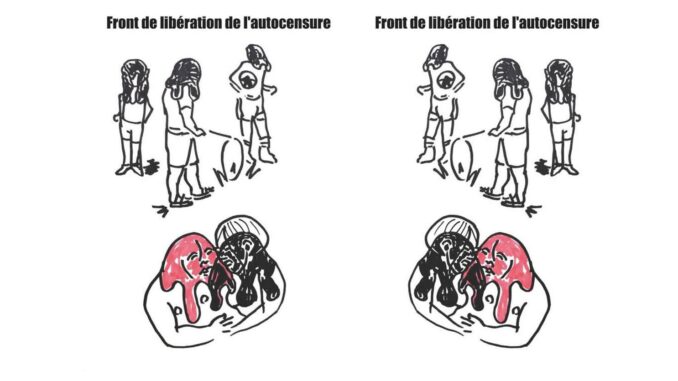

En cela, le monstre de la censure ne trouve rien de mieux que de se couvrir avec les haillons d’une morale instable et antinomique, cousue par la petite politique, aujourd’hui agonisante en Occident. C’est bien sous l’égide d’idéologies désormais diffuses que ce monstre continue de traquer ce qu’il qualifie d’obscène, de dépravé ou d’impur. Il génère, par là même, des mouvements de résistance en réaction mais, en toute logique, destructurés eux aussi, à l’image de ce qu’ils combattent.

De la sorte, dans nos sociétés modernes, les derniers libertaires ne cessent de livrer une bataille sans fin entre des idéaux irréconciliables, où chacun prétend lutter contre les arcanes d’un système considéré comme liberticide. Cela révèle un combat cyclique, assez vain au fond, engagé dorénavant au sein d’un monde capitaliste qui a atteint son stade dictatorial et vraisemblablement terminal. Un stade inhérent au temps long et aux dérives attendues du Pouvoir.

Alors, imaginons que dans ce contexte mondialisé et schizophrène, où les pires interdits se confondent avec le libertarisme le plus décomplexé, la censure ait également atteint son stade terminal… Celui dans lequel elle est devenue une horrible maladie auto-immune que s’inoculent eux-mêmes les artistes.

Vers un puritanisme atomisé ?

Pour détailler cette thèse, je partirai d’un postulat épistémique que j’espère pouvoir clarifier au mieux.

En son temps, l’écrivain Maurice G. Dantec, en prenant appui sur les thèses du psychanalyste Wilhelm Reich, a pu proposer une configuration morale neuve dans laquelle seraient empêtrés bon nombre d’individus. Cet auteur annonce que la psychologie de masse du fascisme — cette ignominie collective qui fit basculer les peuples dans des abîmes d’adoration meurtrière — s’est muée, sous l’agonie des Grandes Utopies, en une psychologie atomisée du narcissisme.

Nous avons pu constater avec effroi qu’au XXᵉ siècle, un dictateur, par l’envoûtement de ses pulsions criminelles, avait encore la possibilité d’entraîner les foules dans une démence absolue et collégiale, alors qu’aujourd’hui, au seuil de notre XXIᵉ siècle décadent, nous constatons inversement que les folies collectives, privées de leurs Grandes Dictatures, semblent se cristalliser directement chez l’individu.

Dès lors, si l’on accepte cette thèse (et, par là même, cette tragédie contemporaine), ce pauvre individu désormais esseulé, orphelin de la Politique défunte, deviendrait en conséquence lui-même un tyran en miniature, un despote sans royaume s’acharnant à exercer, dans sa sphère étriquée, une autorité dérisoire prise seule, mais vénéneuse si elle se trouve mise en réseau.

Ainsi s’insinuerait, dans les tréfonds de notre société, le joug d’un puritanisme inédit. Un puritanisme morcelé, éparpillé en une infinité de fragments, mais, paradoxe subtil, scellé au feu de l’exaltation d’un Moi souverain et dictatorial. Ce Moi, hypertrophié, devenu à la fois son propre monarque et son propre tyran, s’autoproclamerait l’ultime arbitre du vrai et du faux, du beau et du laid, du permis et de l’interdit.

Dès lors, toutes ces injonctions éthiques interconnectées, gonflées, galvanisées par les ondoiements des technologies nouvelles de la communication (les merveilleux « réseaux sociaux », entre autres), s’étalent et s’imposent dans l’intégralité de l’espace créatif. Elles prolifèrent, se multiplient, formant la base branlante de cette récente épistémique de la censure : celle d’une atmosphère inédite, d’un Climat sans précédent, né de l’inextricable enchevêtrement numérique de toutes ces morales militantes. Ce n’est plus le jugement hiérarchisé des temps révolus, ni même la vindicte méthodique des orthodoxies ; c’est une vapeur digitale, incolore et pourtant suffocante, dans laquelle se dissolvent toute parole et tout acte créateur libres.

Avouons désormais qu’à notre insu, s’est édifié un nouveau régime des esprits, où l’apparente expression égalitaire des jugements s’est métamorphosée en un essaim bourdonnant d’interdits, chacun quémandant son droit d’exister au nom d’un Bien de toute façon arbitraire. Mais précisons quand même : il ne s’agit plus du Bien d’antan, lourd de dogmes et de martyrs ; non, il s’agit de sa version contemporaine qui décrète qu’aucune susceptibilité, aussi infime soit-elle, ne doit jamais être froissée sous peine de lourdes représailles.

La globalisation comme terreau de l’autocensure

Et l’artiste, dans cette configuration inédite, qu’advient-il de lui ?

Suite à un tel constat, on peut l’imaginer effaré et chancelant, perdu dans un labyrinthe où l’expression s’étrangle dans l’œsophage avant même de se hisser jusqu’aux lèvres. Mais de quoi a-t-il peur, au fond ? Non point des coups réels, non point de la potence ou du bûcher, mais du regard. De son propre public. De cette fameuse hydre polymorphe, vorace et multiple, qui dévore et vomit à l’unisson tout ce qui n’entre pas dans son appréciation capricieuse.

La liberté de l’artiste ? Elle est absolument attaquée de toutes parts, désormais — avec potentiellement la promesse d’une version métaphorique des supplices surnommés pour le créateur, si celui-ci a le malheur de dévier d’une de ces innombrables morales en coexistence numérique. Permettez juste que je reprenne les mots de Werner Moron, ce plasticien contemporain belge qui a beaucoup travaillé sur cette question et dont la lucidité n’a d’égal que la poésie de sa logorrhée : « Je me bride, car vous, le public, êtes terrifiant. »

Ainsi, l’artiste aurait des difficultés à demeurer ce moine libertaire, ce provocateur splendide. Il tend à devenir, à force de baigner dans cette cacophonie faussement silencieuse, un fonctionnaire du Beau qui s’ignore, un salarié du rêve inconsciemment domestiqué. Il brûle de réussir, certes, mais sans éclaboussure. Il veut la lumière, mais filtrée. Le scandale, mais aseptisé. Il désire, comme tout mortel postmoderne, le beurre, l’argent du beurre, et la crémière en hologramme.

Comment peut-il encore prétendre à l’originalité et au cran dans ce climat ? Entouré de cette clôture invisible mais palpable, et soumis à cette main invisible qui parvient à griffer son intuition.

Et la subversion dans tout ça ? Aujourd’hui, elle n’est plus qu’une vieille étoffe, trop essorée, qu’on agite encore dans quelques galeries. Un concept obsolète, éreinté par trop d’usages. Dès lors, l’artiste n’a même plus l’ivresse de son exclusion. Le voici, sans le savoir, conformiste forcé, piégé — horreur suprême — dans un monde prétendument transversal et pourtant rigidement corseté dans des dogmes muets qui ressortent (comme toujours) là où on ne les attendait pas.

Ainsi, le postmodernisme, livré au culte de la contradiction immédiate, n’en finit pas d’avaler son propre langage. Tout comme l’ultra-positivisme, promu en idéal suprême, couplé à ce babillage numérique porte-voix d’un bavardage universel, qui a étranglé dans l’œuf toute émergence véritablement libre.

Au final, cette autocensure — ce frein logé au cœur même du geste créatif — n’est rien moins que la victoire de la prudence sur l’élan, du calcul sur la spontanéité, où tout instinct devient automatiquement suspect. L’audace, un luxe. L’œuvre, un compromis.

Alors ? Dans ce monde rhizomique, où chacun est un tribunal miniature, où tout est permis mais rien n’est toléré, que peut-on encore oser dire ? Et surtout — question bien plus importante — peut-on encore dire quelque chose en dehors de la redite sécurisée, c’est-à-dire avoir le courage de vraiment créer ?

Analyse cohérente et pertinente !