Une exposition permanente à la Art Gallery Contini Srl –

San Marco, 2288, 30124 Venezia VE, Italie.

Dans une Venise ornée des splendeurs du temps, celle où les façades décrépites contiennent encore tout le faste des doges, il est paradoxal de constater combien l’art contemporain y semble, à certaines périodes de l’année, totalement relégué à la marge. Ainsi, à la fin du carnaval, la Biennale absente laisse béer un vide que nulle initiative ne paraît pouvoir combler — et ce, dans une cité où le moindre encorbellement, la moindre balustrade ancienne, suffisent par leur splendeur à convertir au Beau, le quidam le plus insensible. C’est comme si l’ombre persistante des Véronèse et des Tintoret étouffait toute tentative moderne de proposition plastique, comme si l’architecture elle-même, dans son opulence de marbre et de pourpre éteinte, imposait momentanément le silence à l’expérimentation esthétique et au concept.

Dès lors, tombant un peu par hasard en cette période, l’amateur d’art contemporain erre, légèrement perplexe, entre les merveilleux palais et les basiliques divines qui conservent pieusement la magnificence de l’ancestralité Italienne. Heureusement pour lui que subsistent perpétuellement ces véritables chef-d’œuvres à ciel ouvert qui sont probablement parvenus, sans le vouloir, à faire taire les plus ardentes velléités d’avant-garde dans un contexte hors-Biennale.

Cependant, au sein de ce creux culturel très localisé, quelques oasis subsistent, tapis sous le faste de ce classicisme obnubilant. Ainsi en est-il de la présence discrète d’Igor Mitoraj (1944 -2014), fondu malheureusement dans le reste de la sélection d’artistes très discutables exposés dans les murs de la galerie Contini. L’oeuvre, à la fois helléniste et contemporaine, de ce sculpteur franco-polonais parvient néanmoins à se distinguer, tant elle semble murmurer aux sublimes architectures vénitiens quelques plaintes très archaïques mais aussi très actuelles.

Né à Oederan, nourri des rigueurs cracoviennes et des leçons de Kantor, Mitoraj s’est très tôt tourné vers des formes antiques et fracassées qui parlent plus au rêve qu’à l’œil. Fasciné par les rites préhispaniques, il s’enfuit très tôt au Mexique, quêter parmi les têtes olmèques une Vérité primale que l’Europe, trop « civilisée », s’est évertuée à bannir de ses centres d’intérêt mais surtout de sa mémoire. Quatre ans durant, il s’imprégna de ce design de la fissure, de cette monumentalité blessée, et en rapporta un goût très singulier pour l’irrégularité formelle : ses têtes disproportionnées, ses visages coupés par d’étranges géométries, témoignent de ce syncrétisme volontaire où le ravage devient harmonie.

Revenu en Europe, il travailla ensuite le marbre toscan avec ferveur, mais ne renonça jamais à la terre cuite, ni aux volutes du bronze — ce bronze qu’il anima d’un souffle passionné, à la manière d’un Dali, également grand aficionado du bronze en son temps. Ainsi, ses statues amputées, bandées de linges et de draps, ou mutilées volontairement, évoquent moins les modèles antiques que leur survivance dans l’éternité: les immenses têtes semblent soupirer, en figures impassibles qui rêvent d’une intégrité perdue.

Soulignons que Mitoraj ne représente jamais l’humain dans son intégralité — il le dissèque, le fragmente, en exalte des restes. Un pied, une tête, un buste suffisent à dire l’esprit d’un siècle voire à en définir l’image résiduelle. C’est comme si sa statuaire fredonnait une complainte nostalgique dans les vestiges d’une Europe mise en concurrence avec son propre héritage. « Un bras, une jambe en disent plus qu’un corps entier », professait-il — et en cela, il touchait peut-être à cette poésie qui suggère que seul l’inachevé possède encore quelque beauté. Une beauté, par exemple, à l’image de Testa Addormentata, cette tête assoupie aux bandelettes douloureuses, qui trône comme une relique au cœur même du tumulte capitaliste de Canary Wharf — le tout, bien sûr, en une ironie subtile et sublime.

Chez Contini, c’est tout un étage que l’on consacre au sculpteur polonais— non point que son œuvre s’y impose avec l’ostentation des bijoux exposés dans les vitrines sécurisées de la place Vendôme, mais plutôt qu’elle s’y déploie en une solennité muette, une majesté funèbre qui échappe par miracle aux poncifs vulgaires et décoratifs du goût bourgeois. Ainsi, China Moon (1990), ce visage féminin démesuré, soudé à une stèle de bronze patiné d’un vert « cendre et mer », rayonne d’une quiétude inquiète qui a pour unique source la mélancolie de la grandeur. Cette sculpture, par son intention profonde et salutaire, déjoue les pièges de l’ornement, refuse le luxe au profit de la désolation du passé.

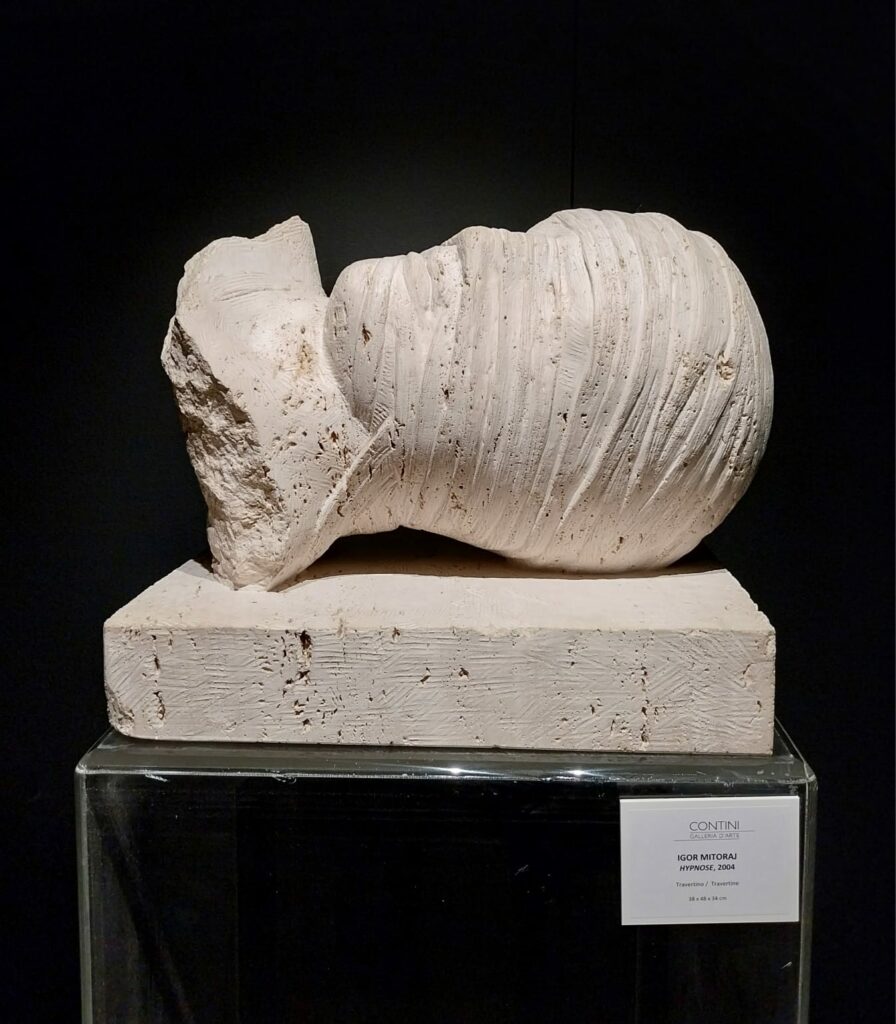

Plus radicales encore, Cacciatori di Adriano (2000) et Hypnose (2004), deux œuvres gorgées de silences noirs, s’érigent en véritables figures du deuil d’un monde. Ici, une tête gît, recluse sous un suaire étroit, comme asphyxiée par le trop-plein de ses propres drapés. À côté, deux bustes, eux aussi bâillonnés de bronze, semblent aspirer au mutisme. La métaphore de l’aveuglement — d’abord civilisationnel, puis inexorablement existentiel — se glisse dans chaque pli, chaque ombre, chaque matière de ces cariatides en puissance.

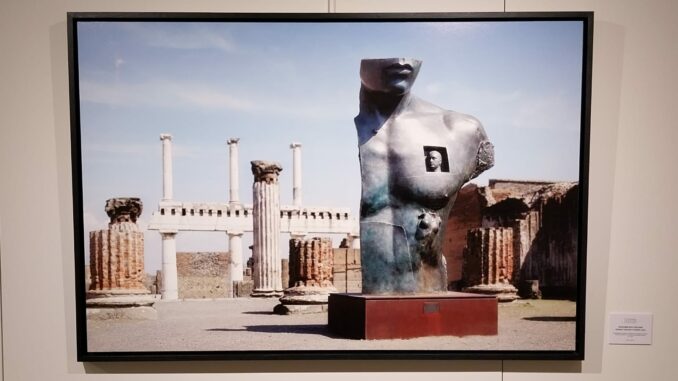

Pourtant, dans ce carnaval de membres, quelques sculptures plus apaisées viennent tempérer la procession: des clins d’œil à la Grèce antique, réminiscences d’une beauté canonique, qui rappellent sans aucun doute la statuaire des temples. Une photographie, enfin — aux tonalités pâlies et aux contours flous d’un songe — fait revivre la peinture métaphysique de De Chirico tout en se faisant l’écho des marbres effondrés de Syracuse.

Aussi, si vos envies vous mènent à Venise avant la prochaine Biennale, visitez d’abord les églises et hâtez-vous, ensuite, d’aller, vous aussi, rendre hommage à Igor Mitoraj. Ses sculptures, altérées dès leur naissance, n’appellent ni restauration ni conservation: elles sont déjà de sublimes vestiges et c’est là toute leur grandeur.

Jean-Marc Reichart

Poster un Commentaire