ENTRETIEN AVEC FLORENCE ANDOKA

AUTOUR DE SEYRIG, AKERMAN, KUSAMA…

par Véronique Bergen.

Hybridant les genres, insufflant le récit, le poème dans le concept, des salves d’imaginaire dans les vies qu’ils explorent, les essais de Florence Andoka donnent chair à des figures féminines, souvent underground, interrogent l’acte de création en l’insérant dans son plan inconscient, dans le registre du vécu transmué en affects et dans son inscription politico-historique. Depuis une pensée de la marge, elle nous offre des biofictions subtiles, des regards sur la marginalité revendiquée de Delphine Seyrig, Chantal Akerman, Yayoï Kusama. Souverainement, elle fait bouger les lignes, imbrique strates objectives et introspection, tire des échos entre des femmes artistes qui ont inscrit leurs créations dans un corps à corps avec l’abîme. Enfin, elle laisse affleurer les résonances entre leurs œuvres, leurs combats et notre présent.

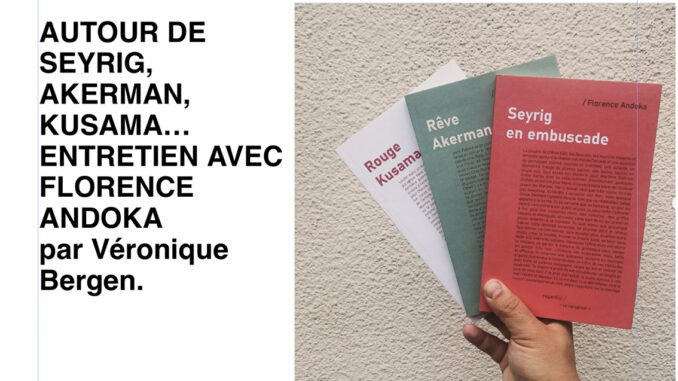

Je me suis entretenue avec elle à l’occasion de la parution de son essai sidérant, Seyrig en embuscade paru aux très belles éditions La Variation, lesquelles ont publié Rouge Kusama et Rêve Akerman.

Véronique Bergen : Florence Andoka, c’est au travers d’un dispositif chaque fois singulier que vous abordez l’œuvre-vie de femmes artistes, Delphine Seyrig dans Seyrig en embuscade, Chantal Akerman dans Rêve Akerman, Yayoï Kusama dans Rouge Kusama ou encore Edie Sedgwick dans Soleil synthétique (Ed. Mediapop, 2024), Alice Neel dans Rendre chair (Ed. Les Plis du ciel, 2022), Lorraine O’Grady et Valerie Solanas dans Faire geste (Ed. Les Plis du ciel, 2025). Vous affectionnez l’agencement qui prend la forme d’une adresse à l’artiste, d’une lettre posthume avec des femmes qui vous peuplent. Le tutoiement modifie aussi la focale, abrège la distance. Pouvez-vous expliciter vos choix, la manière dont vous établissez un dialogue avec des artistes inclassables, à la spectralité si vivante ?

Florence Andoka : Il y a toujours une dimension autofictionnelle dans ce que j’essaie de faire, je fonctionne en miroir, je cherche une forme qui réponde à ce que je perçois d’une d’œuvre, d’une vie. Je cherche où cela fait écho en moi, considérant que ça fera aussi un écho à d’autres, d’où le choix du tutoiement qui brouille les frontières de l’adresse. À toi, la femme qui m’apparaît, à toi lectrice, à toi la voix intérieure…À chaque fois c’est une rencontre, parfois je m’attache à une figure pendant quelques jours, semaines et puis rien ne vient. Je ne vois pas ce que je pourrais écrire, je n’ai rien à dire. Pendant quelques années et ça m’arrive encore, j’ai écrit des textes pour des artistes visuels, je pense que c’est là, que j’ai commencé à construire cette position qui m’a évidemment été inspirée par bien d’autres artistes et auteurs : vos textes, notamment Le cri de la poupée qui est le premier livre que j’ai lu de vous, il y a dix ans, mais aussi Être ici est une splendeur de Marie Darrieussecq, Wittig d’Émilie Notéris, After Kathy Acker de Chris Kraus, Thérèse, mon amour de Julia Kristeva, beaucoup de mythobiographies de Claude Louis-Combet, certains films de Vincent Dieutre, ou encore Irène d’Alain Cavalier. Je pense également au film de Mariana Otero, Histoire d’un secret qui m’avait beaucoup marquée. .

Véronique Bergen : Dans votre essai éblouissant, hypnotique, Seyrig en embuscade, vous opérez un voyage onirique de la trajectoire de Delphine Seyrig à partir de son interprétation de la comtesse Bathory dans Les Lèvres rouges (1971) de Harry Kümel. Comment vous est venue l’idée de retraverser les décennies de sa filmographie (Ottinger, Resnais, Duras, Truffaut, Buñuel, Akerman…), son passage derrière la caméra (Maso et Miso vont en bateau, SCUM Manifesto, Sois belle et tais-toi…) à partir des Lèvres rouges que vous élevez au rang de révélateur ?

Florence Andoka : Il y a quelques années, tandis que j’écrivais sur Alice Neel, j’avais acheté Delphine Seyrig : une vie, la biographie très documentée de Mireille Brangé. Je l’avais parcourue dans l’idée d’écrire quelque chose sur Seyrig et puis non, j’étais passée à autre chose. Suite à la publication de Rêve Akerman, par La Variation, Justine Rabat m’évoque Delphine Seyrig, en me disant qu’elle pourrait figurer parmi ces filles de rêve, auxquelles je me consacrais. Le texte est venu très vite, parce que je connaissais déjà une partie de sa filmographie, de ses liens avec d’autres artistes, notamment Chantal Akerman, Alice Neel ou encore Valerie Solanas, ainsi que son engagement féministe par le film Les Insoumuses de Callisto McNulty. Et puis surtout, il y avait gravé au fond de ma mémoire Les Lèvres rouges qui est un film extrêmement érotique à mes yeux, parce qu’il ouvre à la possibilité d’une éternité accessible par la jouissance. Pendant l’écriture, je suis très heureuse d’avoir découvert les films d’Ulrike Ottinger que je ne connaissais pas et qui malheureusement ne sont pas toujours simples à trouver.

Véronique Bergen : L’embuscade de vie, d’amour, de guérilla esthétique que vous tendez aux mille facettes de Seyrig (que vous prenez garde de laisser à leur mystère inépuisable, à leur multiplicité irréductible à l’unité), le lecteur en adopte la posture au fil des pages. Pouvez-vous déplier les liens, à la fois évidents mais aussi plus cryptiques, qui relient les femmes artistes auxquelles vous donnez voix, regards, chair ? Dessiner les passerelles subjectives, souterraines entre Chantal Akerman, Delphine Seyrig (qui interprète Jeanne Dielman) et Yajoï Kusama ?

Florence Andoka : Il y a des croisements, disons, objectifs, puisque toutes participent à l’ébullition créative du New York des années 60, 70. Bien avant d’incarner Jeanne Dielman pour Chantal Akerman, Delphine Seyrig joue dans le film Pull my daisy d’Alfred Leslie et Robert Frank avec Alice Neel qui réalisera le portrait d’Andy Warhol, le buste balafré suite à son agression par Valerie Solanas, l’autrice du SCUM manifesto dont Seyrig réalisera un film. Yayoï Kusama aussi a exposé avec Warhol, dont Edie Sedgwick était l’amie et la muse. Au-delà de cette constellation, il y a aussi des liens sensibles au sein de leurs trajectoires, je pense notamment au désir de reconnaissance qui les anime, dans un contexte parfois périlleux et misogyne, mais aussi à l’attachement existentiel à leur art, indépendamment de toute réussite. Kusama, qui est une des artistes vivantes les plus chères du marché de l’art contemporain, a été, au mitan de sa vie, internée en psychiatrie au Japon, elle était alors, seule, inconnue, malade, de retour dans un pays qu’elle avait quitté pour l’Amérique. À ce moment-là, sa création continue, les formats changent, elle commence une série de collages sur de petits formats. Chacune a cette manière de poursuivre malgré tout et d’adapter sa production à ses conditions d’existence, donc à sa vitalité, à son corps, son entourage, son argent…comme si la création était avant tout un moyen de traverser l’existence.

Véronique Bergen : Comment ces trois artistes mettent-elles le corps, le corps féminin, au centre d’une démarche esthétique mais aussi existentielle qui interroge le désir, les tabous, l’identité, le genre, la sexualité ? Comment, d’une manière propre à chacune, rompent-elles avec les interdits de la représentation, du dire et du voir ? Comment approchent-elles de ce que Bataille appelle « la part maudite » ?

Florence Andoka : Il y a toujours un point de bascule singulier qui m’apparaît à un moment donné et qui me permet d’entrer dans l’univers d’une créatrice comme dans sa légende. Pour Chantal Akerman, ça n’a pas été les films mais la lecture par hasard de Ma mère rit, et c’est à partir de ce que j’entendais de sa relation à sa mère, ce grand amour, si éloigné des discours ordinaires exigeant de couper avec la mère pour devenir adulte, que j’ai eu envie de voir ses films, à rebours encore d’une image ultra cérébrale qu’on a souvent attribuée à son travail et dans laquelle, d’ailleurs, elle a souvent exprimé ne pas se reconnaître. Dans le parcours de Seyrig, il y a sa beauté vantée de tous et son engagement politique. J’aurais pu en rester là, mais ça avait déjà été dit et montré. Alors j’avais envie d’explorer aussi les espaces où son reflet grince davantage : dans le saphisme, le vampirisme, dans ses propos cinglants sur la maternité, dans son romantisme quant aux troubles mentaux de Mary Barnes, dans son attachement à Simone de Beauvoir, à Calamity Jane et puis à cette féminité construite par les costumes, les effets et la liberté qu’elle revendique jusqu’au bout de sa carrière de s’emparer de ça, de rêver et faire rêver avec ça. En ce qui concerne la sexualité, je trouve Kusama intéressante dans les discours qu’elle a beaucoup produits autour de son œuvre, notamment son obsession revendiquée pour le sexe, son goût des orgies théâtrales, mais aussi le fait qu’elle affirme sa virginité.

Véronique Bergen : Peut-on parler d’un « Rouge Andoka », d’une manière de passer aux ultras ou aux infra-rouges de l’écriture et de la pensée des artistes avec qui vous entrez en dialogue par-delà leur mort et dont vous délivrez l’extrême contemporanéité ?

Florence Andoka : Merci pour vos mots et cette belle expression. Je me laisse beaucoup porter lorsque j’arpente l’œuvre d’un artiste. Bien sûr, j’approche les œuvres si elles sont disponibles, la réception critique, les entretiens… je me documente sans jamais écarter la légende, les rumeurs numériques, les opinions des uns et des autres, les anecdotes. Mais, il y a beaucoup de manques qui sont autant d’espaces pour le fantasme. J’investis beaucoup d’énergie, pendant un temps relativement court. C’est un moment d’ouverture, de concentration et de réceptivité. Ça devient un peu une passion, une ivresse, un empoisonnement, une lubie, j’essaie de saisir par l’écriture, ce que cette exploration me fait, ce que ça me rappelle, ce que j’invente aussi. Avec Seyrig, étant donné qu’elle est une actrice connue et surtout que son art consiste à entrer dans les fictions des autres pour les faire vivre, je me suis laissée aller à davantage d’invention, en donnant par exemple une nouvelle version de la comtesse sanglante, en écho à notre époque comme aux textes de Valentine Penrose et d’Alejandra Pizarnik.

Véronique Bergen : Seyrig en embuscade se clôt sur le chapitre « Se souvenir du futur ». Comment arpentez-vous les pérégrinations mentales vers l’inconnu de la mémoire, mémoire du passé, du présent ou du futur ?

Florence Andoka : Je crois comme beaucoup, que tout art appartient à son époque sans en être, ce qui permet de s’y glisser, de s’y promener, d’y revenir comme quelque chose qui accompagne, comme des signes qui nous guident aussi. Le cinéma en est un merveilleux exemple, « ça a été », bien sûr, mais surtout « c’est pour toujours » ce qui signifie pour hier, aujourd’hui et demain.

Florence Andoka, Seyrig en embuscade, La Variation, coll. Regard (s), 145 p., 16 euros.

Rouge Kusama, La Variation, coll. Regard (s), 2024, 93 p., 15 euros.

Rêve Akerman, La Variation, coll. Regard (s), 2024, 119 p., 15 euros.

Rendre chair, Les Plis du ciel, 2022,130 p., 13,50 euros.

Faire geste, Les Plis du ciel, 2025, 170 p., 14,90 euros.

Soleil synthétique, Mediapop, 80 p., 9 euros.

The article beautifully captures the interconnected worlds of these powerful female artists, blending personal insights with artistic analysis. I was deeply moved by the dedication and creativity of the author, making these profiles feel alive and resonant. A truly inspiring read!