Questionner l’intime, en définir les contours, les contenus, les formes et les évolutions au fil du temps en passant de la chambre aux réseaux sociaux, tel est le défi qu’a relevé le MAD, Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Proposition étonnante pour ce musée largement patrimonial. Mais l’exposition dirigée par Christine Macel porte toute son empreinte, elle qui fut professeur d’art contemporain, elle qui fut conservatrice du centre Pompidou de 2000 à 2022 y créant notamment le département Création Contemporaine et Prospective, elle qui assura le commissariat du pavillon belge en 2007 avec Eric Duyckaerts, puis le pavillon français en 2013 avec Anri Sala, elle qui fut directrice de la biennale de Venise en 2017 avec Viva Arte Viva dont le discours était le suivant : « Aujourd’hui, confronté à un monde bouleversé par les chocs et les conflits, l’art se rend témoin de la partie la plus précieuse de ce qui nous rend humain, à un moment où l’humanisme est précisément menacé. L’art est le motif ultime de réflexion, d’expression individuelle, de liberté et de questions fondamentales… »

Huit ans plus tard, ce retour aux fondements essentiels de ce qui fait l’humain s’impose plus que jamais. Interroger la part intime de nos vies, de nos intérieurs est dès lors un sujet hautement d’actualité là où la frontière entre vie publique et vie privée devient de plus en plus ténue éliminant peut-être des territoires d’être, de repaire et de pensées non supervisées.

L’intérêt de l’exposition réside dans son approche interdisciplinaire qui a mis en collaboration de très nombreux acteurs tant historiens, sociologues, collectionneurs, artistes, pour réussir un mixage cohérent de pièces d’art décoratif et de design, d’œuvres d’art, d’images, de films, d’objets du quotidien, le tout dans une scénographie minutieusement orchestrée.

Outre son contenu très dense, la mise en scène de l’exposition est en effet très importante pour guider le thème de l’intime. Au MAD situé rue de Rivoli dans une aile du Palais du Louvre, l’entrée pour accéder aux salles d’exposition est monumentale. L’équipe de l’architecte scénographe Italo Rota s’est emparé de la volée d’escaliers pour y situer en son sommet une énorme serrure de porte par laquelle il est possible de devenir voyeur/euse de l’espace central, cœur du design dédié au mobilier de l’intime, mais avant d’y parvenir, un dédale d’alcôves déclinant différents points de vue invite à une contemplation serpentine et langoureuse.

C’est par la peinture Personnage dans un intérieur, L’intimité (1896) de Edouard Vuillard, puis celle de Vilhem Hammershoi Intérieur (1906-1908) que débute le chemin sinueux. Des femmes en leur maison sont dans une attitude de retrait, de repli sur soi. Deux autres peintures La Fenêtre (1906) de Paul Delvaux et L’éloge de la dialectique (1936) de René Magritte inversent les rapports du dedans et du dehors avec un paysage à l’intérieur d’une pièce chez Delvaux et une maison dans une maison chez Magritte. Car en effet dans quel espace se loge l’intimité ? S’ensuivront les lieux devenus progressivement dans l’histoire des lieux à soi, pour soi, à l’écart du groupe social.

La chambre et plus précisément le lit est à l’honneur. Dans une alcôve défile un extrait du film Un homme qui dort (1974) de Bernard Queysanne inspiré du livre de Georges Perec (1967) dont des phrases susurrées par Ludmila Mikaël enveloppent le public de son ambiance introspective. Un « vrai » lit aux draps défaits apparaît au détour de l’accrochage/installation puis des peintures de lits, des lits photographiés en noir et blanc par Cartier Bresson surprenant ses amis artistes plus ou moins éméchés enroulés dans leurs draps ainsi que d’autres clichés évoquant le lit devenu lieu de créativité suite au destin (Matisse, Frida Khalo peignant couchés) ou élu par choix personnel (Colette écrivant confortablement installée dans ses couettes). La chambre refuge des adolescents est aussi présentée. Si plus loin dans l’exposition le lit des ébats sera abordé, en ce début c’est le lit de repos, le lit de retrait, le lit d’évasion, le lit de solitude et le lit de création qui apparaissent. Sur une photo avec Yoko Ono et John Lennon le lit symbolise et incarne la paix et l’amour qu’ils revendiquent en protestation contre la guerre sévissant au Vietnam. Seront aussi évoqués les changements de rapport tant au lit qu’à la maison devenus des espaces de travail, notamment depuis la pandémie.

La salle de bains et les toilettes sont à l’honneur dans les alcôves suivantes. Les situations cocasses des siècles passés sont racontées du temps où l’eau, source de maladies était bannie jusqu’à l’apparition des premiers brocs, bassines, tubs et enfin baignoires où se laver en entier. Faire ses besoins en public fut aussi une réalité et c’est au fil du temps que les aménagements techniques furent inventés pour se retirer pudiquement. Le choix de l’accrochage permet le côtoiement entre peintures et objets d’époque avec des photos d’artistes de renommée comme celles de Nan Goldin ou Sarah Lucas. Cette dernière réalise en 1998 un autoportrait intitulé Human Toilet Revisited où elle investit le lieu des WC dit lieu des commodités comme un espace de retour à soi. Peu après les objets liés à la mise en beauté sont sélectionnés avec les miroirs face à main ou en pied, les rouges à lèvres et les parfums mythiques, les coiffeuses et autres meubles dont une magnifique commode de Eileen Gray. La question du comment se préparer dans le secret de chez soi avant de se montrer de manière publique glisse vers la notion de genre qui ayant évolué ne distingue plus les effets personnels entre hommes et femmes. Un peu plus loin encore, dans une vitrine bien éclairée des godemichés et autres jouets sexuels de couleurs rutilantes sont alignés déployant la variété actuelle des objets dédiés au plaisir.

Arrive le très grand espace central avec les imposantes créations de designers mettant à l’honneur des espaces matériels permettant de se lover seuls, en couple ou à plusieurs pour des moments d’intimité. Une micro pièce permettant de s’isoler du regard et du bruit a été spécialement conçue pour l’exposition. Les salles suivantes de dimension classique abordent l’intimité liée à la sexualité avec d’anciens livres érotiques truffés d’images suggestives ou avec des œuvres d’artistes comme la célèbre peinture Le verrou de Fragonard, des gravures de David Hockney, ou des photos de Nan Goldin et de Zanele Muhali.

Succédant aux univers érotiques, l’étude de l’intime à l’ère de la connexion et de la surveillance se déploie. Si le walkman des années 80 permettait de s’isoler dans la foule, les caméras, les drones, les ordinateurs ou tout autre dispositif numérique nous exposent et nous surveillent de plus en plus tant dans la sphère professionnelle que privée. Dans une salle, les nombreux appareils liés au processus d’hyper vigilance raviront les férus de technologie. Une autre salle est réservée au phénomène, lié aux réseaux sociaux, des influenceurs choisissant d’exposer les moindres parcelles de leur vie pour se faire exister ou pour faire exister les marques qui les sponsorisent. Un autre type d’influence sur notre vie privée est le recours au « net sentimental » où des milliers de personnes via des sites de rencontre s’écrivent avec la double acceptation du verbe, à savoir écrire à l’autre mais aussi écrire à soi.

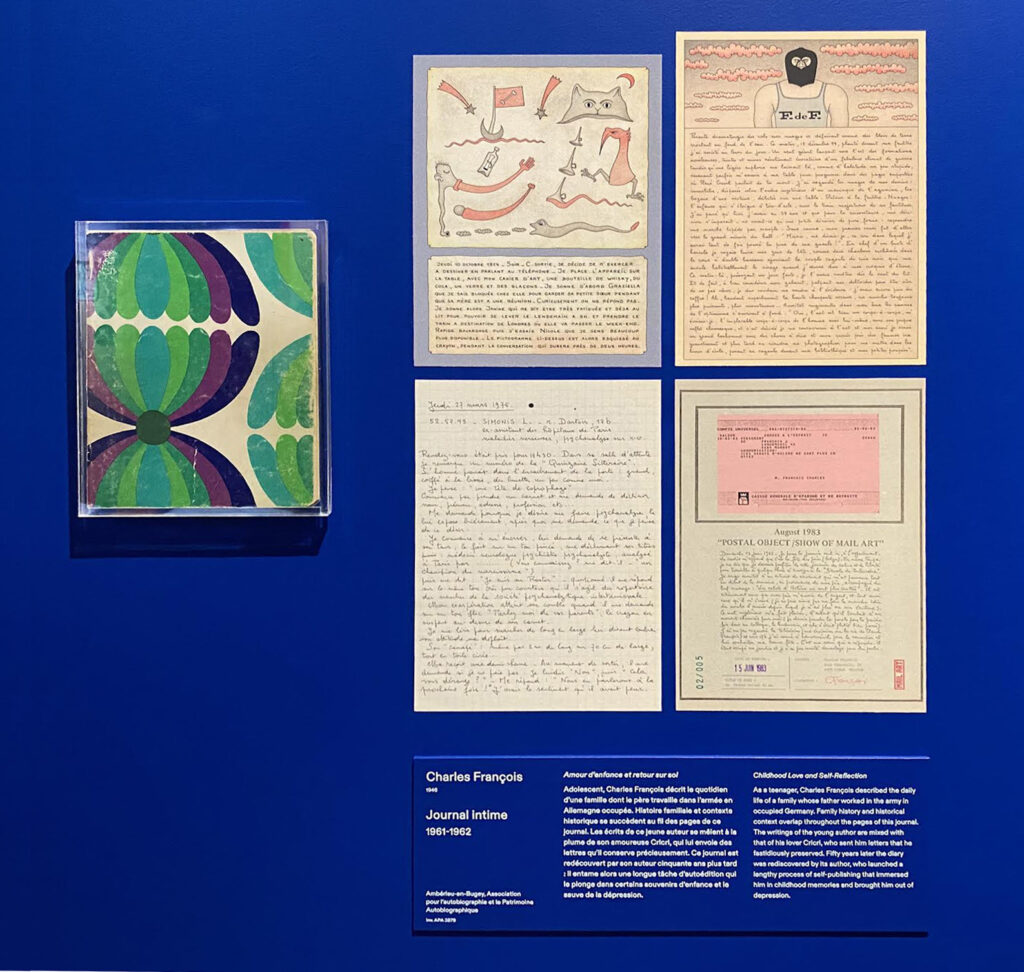

Cela nous mène tout doucement à la dernière salle de l’exposition intitulée L’ultime intime traitant de la volonté de garder en soi ce qui nous habite de la manière la plus profonde, la plus secrète, la plus personnelle constituant une forme d’échafaudage identitaire mais surtout de mémoire de soi et des événements de sa vie déposée à la main dans des carnets, souvent intitulés journaux intimes, terme apparu au XIXe siècle. Salle paradoxale dévoilant ce qui habituellement se veut dissimulé.

Une salle particulière reste à épingler, soulignant le large éventail du propos. Dans la tentative de soutenir concrètement les SDF qui du fait de leur absence de toit n’accèdent à aucune intimité, logeant sur des bancs, se lavant sommairement dans des lieux publics et emportant tout leur maigre avoir dans quelques sacs de fortune une salle a été pensée pour donner place aux artistes dont les inventions visent à améliorer le quotidien de cette frange de notre population malheureusement en grande augmentation.

Au sortir de cette exposition chorale réunissant tant de pistes réflexives, flotte avec insistance la question de fond à laquelle nous convie tout le parcours : « Et pour moi finalement, où se situe l’intime ? »

Judith Kazmierczak

MAD, L’intime, de la chambre aux réseaux sociaux. Jusqu’au 30 mars 2025.

Entretien avec Charles François

JK : Tu figures dans l’exposition sur L’Intime au MAD à Paris. Comment t’y es-tu retrouvé ?

CF : J’ai été contacté par Kahina Hamlaoui, assistante de la commissaire Christine Macel qui avait repéré mes écrits via l’APA.

JK : L’APA ?

CF : APA cela signifie Association pour le Patrimoine Autobiographique. C’est une institution française d’intérêt général dont la mission est de collecter, conserver et valoriser les textes autobiographiques inédits que ce soit sous forme de récits, de journaux ou de correspondances. L’APA existe depuis 1992.

JK : Les écrits déposés à l’APA deviennent alors des matières accessibles au public sortant du registre de l’intime ?

CF : Non, il y a différentes clauses lors du dépôt. Les auteurs peuvent décider s’ils acceptent que leurs écrits soient consultés en partie, ou à partir d’une certaine date, après 10 ans par exemple ou à leur mort, ou pas du tout.

JK : Tu pensais être lu un jour ?

CF : Espoir d’être lu un jour? Jamais, sauf plus tard par moi-même, mais même longtemps après je n’y ai pas trouvé l’intérêt que j’aurais imaginé, sauf pour valider ou infirmer des hypothèses, vérifier la trace d’un souvenir, ou surtout son incompréhensible absence…

JK : Comment définirais-tu tes écrits personnels ?

CF : Je ne suis pas un diariste, juste un collectionneur de traces. J’ai tenu un journal deux fois dans ma vie, l’un quand je venais d’avoir 15 ans, l’autre à 27 ans quand je suis rentré chez moi après un séjour de 9 mois en hôpital, suite à un accident de voiture. Le premier a couvert deux ans et demi de ma vie, le second neuf mois, le temps de mon entrée en psychanalyse qui allait inaugurer un troisième journal (que j’allais oublier !) qui s’est prolongé pendant 6 ans.

JK : Te souviens-tu de ce qui t’a poussé à écrire ton premier carnet ?

CF : Un journal est généralement initié par un événement déclencheur comme un deuil, un accident, une entrée en thérapie… Pour mon journal de teenager, rien de tout cela mais une simple imitation d’un camarade de classe qui partageait mon banc, mais avec qui je n’étais pas spécialement lié, et qui avait beaucoup de succès auprès des filles, ce qui n’était pas mon cas, du moins je le croyais. La question qui vient ensuite, c’est : « Pourquoi continue-t-on un journal, quand et comment l’abandonne-t-on ? » Pour ce qui est de poursuivre ce genre de projet, les deux principaux moteurs sont certainement le narcissisme et la démarche obsessionnelle. Et puis lentement… Ou Brusquement, d’autres choses prennent le relais… Un nouvel amour, le dégoût du miroir… Le défaut de temps surtout avec l’apparition de nouvelles occupations… Le journal de teenager a pris fin avec la rhéto, s’est un peu poursuivi par quelques lettres à des condisciples qui cesseront avec l’adieu à l’Allemagne et l’arrivée à Liège pour l’ouverture de l’année académique 1964-65.

JK : Comment choisissais-tu tes supports ?

CF : Le journal de convalescence, je l’ai commencé dans un vrai cahier d’écolier, très laid. Je l’ai abandonné puis pour le journal sauvage, même type de cahier aussi laid… J’ai réalisé des dessins sur des feuilles séparées. A un certain moment, il me semble que j’ai tenu un journal éclaté sur plusieurs supports. Avec l’usage de deux ou trois cahiers en même temps et des feuilles séparées pour des lettres envoyées ou pas et des dessins. J’ai aussi conservé dans des boîtes ou des fardes des photos Polaroïds ou autres photos développées ou non, des enveloppes écrites par ma grand-mère maternelle pour me faire parvenir un peu d’argent, des photocopies des seins d’une amie, des procès-verbaux liés à mon accident, etc.

Ce que j’ai finalement fait pendant la première (puis la seconde?) décade du nouveau millénaire c’est, en rentrant le soir,après avoir sorti de mes poches, les sous-bocks utilisés pour prendre des notes au café et les avoir déposés dans de grandes boites à biscuits métalliques, je ne pouvais m’empêcher de noter dans un tableur mes dépenses de repas et de boissons, et la liste de celles et ceux avec qui j’avais partagé ces instants d’oisiveté et « l’anartiste » que je suis considère maintenant que ces tableaux de comptes sont donc aussi des « journaux », et donc… de l’art (par assimilation à la vie) qui pourraient par exemple être « scénographiés » dans une expo d’art contemporain, moyennant un certain travail évidemment pour lequel je ne suis pas sûr d’être un jour très motivé.

JK : Tu as cependant eu une pratique d’artiste lié à l’écrit, je crois. Peux-tu en parler et dire s’il y a différence entre une pratique de journal et une pratique dite artistique ?

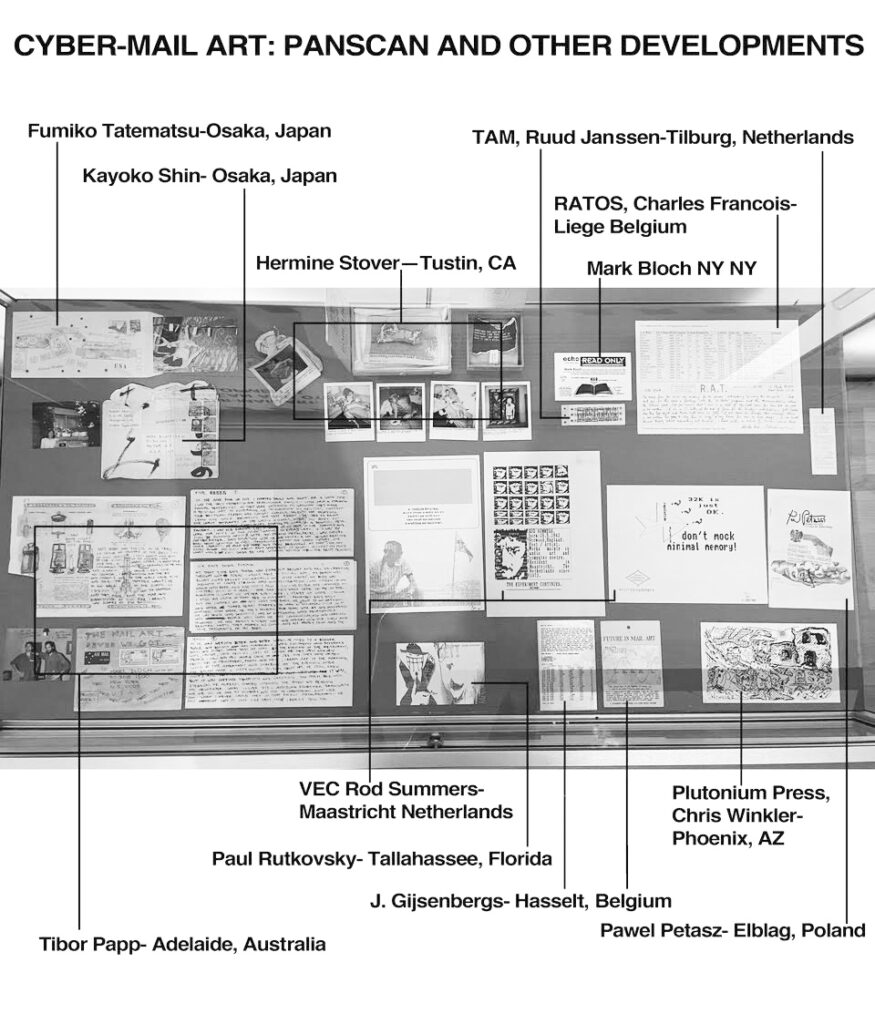

CF : En fait, si je me souviens bien, il y a eu une période où il y a eu une sorte de combinaison du journal avec le Mail art. Comme Jacques Lizène et d’autres on m’avait proposé de répondre à des invitations. Je ne comprenais pas vraiment à quoi je participais. C’est plus tard que j’ai saisi que c’était un travail en soi. Il y a eu une expo à Barcelone. Je me suis impliqué. En 1992, à la demande du Centre Culturel de Compiègne, j’ai écrit un texte intitulé Drôles d’envois traitant du « Mail art au Networking », qui a été publié dans un catalogue avec d’autres intervenants du milieu. Cette présentation rédigée dans un esprit non académique mais plutôt dans un esprit « tongue-in-the-cheek » (pince-sans-rire) tendait à expliquer un changement qui s’annonçait déjà trois ans avant le Web dont personne n’avait alors jamais entendu parler. Cet art du Networking a développé un penchant permanent pour toutes les tendances contestataires s’opposant aux forces étouffantes du marché qui soutenait une industrie de l’art. Le Networking décrit comme « Réseau éternel » par Robert Filliou, était un art basé sur la communication interpersonnelle, nourri par l’éclosion des nouveaux outils, produits et canaux de diffusion de l’époque.

JK : Tu éprouves un regret de cette époque ?

CF : … Juste dire qu’il y a eu récemment Panmodernism!, une très bonne expo à la Bobst Library de l’Université de NewYork où j’ai été convié, mettant à l’honneur une histoire du Mail Art depuis Fluxus jusqu’à l’avènement d’Internet.

https://guides.nyu.edu/blog/NYU-Libraries-Exhibition-Explores-Mail-Art-Movement-and-Mark-Blochs-Postal-Art-Network

https://wp.nyu.edu/specialcollections/2022/05/09/saving-the-mail-the-rehousing-of-the-mark-bloch-pan-archives-series-i-mail-art-and-correspondence/

https://whitehotmagazine.com/articles/art-with-anthony-haden-guest/6804

Poster un Commentaire